44일 뒤 무급휴가 쓰면 되지만

기업은 “의무사항 아니다” 불허

취업여성 만혼-업무부담 이중고

유산 경험률 주부보다 3%p 높아

의료계 “위험군 세 달은 쉬어야”

의무화 입법은 19대 의회서 좌초

중소기업에 다니는 30대 A씨는 이달 초 3개월 간 안정이 필요한 고위험 산모라는 진단을 받았다. 유산 가능성이 높다는 의사의 말에 불안해진 A씨는 서울시직장맘지원센터에 출산휴가를 앞당겨 쓸 수 있는지 문의했다. 출산 전 휴가는 최대 44일까지 가능하고, 이를 초과하는 기간은 회사에 무급휴가를 요청할 수 있다는 조언에 A씨는 산전 휴가(44일)와 한 달 이상의 무급휴가를 신청했다. 하지만 회사는 44일만 인정하고, 무급휴가는 허용하지 않았다. A씨는 “법적 의무사항이 아니라며 무급휴가는 안 된다고 했다”며 “아기를 지키기 위해 사직서를 내야 할 것 같다”고 씁쓸해했다.

유산 위험이 있어도 충분한 휴가를 보장 받지 못해 고민하는 직장인 산모가 늘고 있다. 국가 차원의 출산 대책이 쏟아지고 관련 예산도 쏟아 붓고 있지만, 정작 산업현장 등의 인식 변화는 더디기만 하다. 무급휴가 사용을 회사 재량에 맡기는 탓에 상당수 직장인 산모가 경력단절로 내몰리거나, 출산을 포기하고 있는 만큼 제도적 보완이 시급하다는 게 전문가들의 지적이다.

3일 현행 근로기준법에 따르면 임신 중인 여성은 ▦유산 또는 사산의 경험이 있는 경우 ▦연령이 40세 이상인 경우 ▦유산 또는 사산의 위험이 있다는 병원 진단서를 제출할 경우 등의 사유가 있으면 출산휴가 90일 가운데 최대 44일을 산전에 사용할 수 있다. 그 이상 쉬려면 무급휴가를 내야 하는데 회사에서 허용하지 않는 경우가 허다하다.

문제는 만혼 경향과 업무 스트레스로 인해 법적 보장일수(44일) 이상 장기요양이 필요한 산모가 늘고 있다는 점이다. 김영주 이대목동병원 산부인과 교수는 “최근 출산 연령이 높아지면서 고위험 산모가 늘어 유산 및 사산율이 8%수준까지 올랐다”며 “고위험 산모로 유산 위험이 있을 때에는 3개월 정도 충분한 안정을 취할 필요가 있다”고 말했다. 노동 환경에서 극도의 정신적 스트레스를 받으면 자궁수축 호르몬이 나와 유산 확률이 더 높아질 수 있다는 것이다.

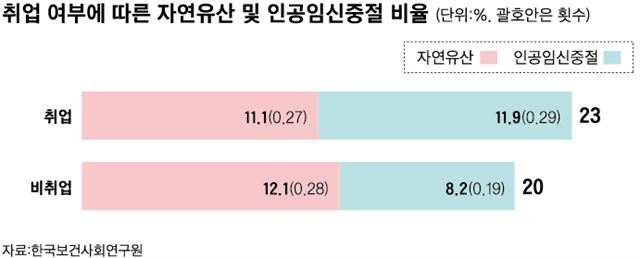

실제 한국보건사회연구원이 최근 낸 보고서에 따르면, 첫 결혼이 35세 이상인 여성의 자연유산 비율은 29.3%로 전체 평균(11.2%)보다 3배 가까이 높았다. 취업 여부에 따라 나누면 자연유산 비율은 큰 차이가 없었지만, 인공임신중절 비율까지 더하면 취업 여성이 23%로 직장이 없는 여성(20%)보다 3%포인트 높았다. 연구원은 “일-가정 양립 곤란, 과도한 업무와 스트레스 등에 기인하여 인공임신중절 등을 상대적으로 많이 경험했을 것으로 추정된다”고 설명했다. 애써 얻은 태아를 스스로 포기한다는 얘기다.

산전 휴가 허가 요건이 까다로운 것도 예비 엄마들을 힘겹게 하고 있다. 조산의 우려가 있는 산모의 경우 대상에서 빠져 사각지대에 놓여 있는 것이다. 김명희 서울시직장맘지원센터 경력유지지원팀장은 "몸에 무리가 크다는 점에서는 유산 위험과 마찬가지라 조산 가능성이 있는 산모도 산전 휴가를 쓰게 해줄 필요가 있다"고 지적했다.

법적 보호장치 마련은 답보 상태다. 김동식 한국여성정책연구원 연구위원도 “고위험 직장 산모에게 무급휴직을 의무화하는 법안이 19대 국회에 발의되었으나 입법에 이르지 못했다며 “20대 국회에서 조속한 입법이 이뤄져야 할 것”이라고 강조했다.

정반석 기자 banseok@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0