“개구리 유전자 알아서 어디다 쓰냐고요. 암이나 선천성 기형 같은 난치병 연구에 활용할 수 있는 최적의 자료죠.”

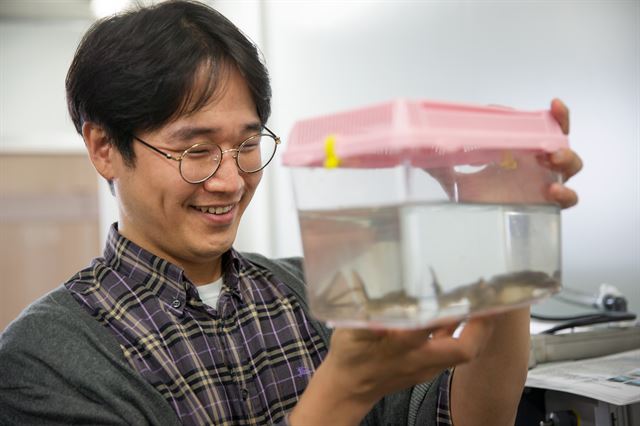

2009년부터 개구리 유전자를 연구해온 권태준(41) 울산과학기술원(UNIST) 생명과학부 교수는 개구리가 쥐나 원숭이 같은 기존 실험동물로 한계에 부딪힌 난치병 연구의 해결사가 될 수 있다고 강조했다. 권 교수가 7년 동안 동고동락해온 개구리는 이름도 생소한 ‘아프리카발톱개구리’. 그가 미국, 일본 과학자들과 함께 이 개구리의 유전체(유전자 전체)를 처음으로 해독한 연구논문이 영국 국제학술지 ‘네이처’ 20일자에 발표됐다. 권 교수는 “유전자를 모두 밝혀냈으니 질병 연구를 본격적으로 시작하겠다”는 다짐을 밝혔다.

아프리카발톱개구리는 이름 그대로 아프리카에 주로 살고, 다른 개구리와 달리 발톱이 있다. 이 독특한 생물에 권 교수가 처음 관심을 갖게 된 건 미국 유학 중이던 2009년 관련 연구 내용이 실린 뉴욕타임스를 통해서다. 지름 1㎜의 비교적 큰 알을 한번에 수백개 이상 사시사철 낳기 때문에 장기 발생처럼 일반적인 실험으로 확인하기 어려운 생체 기능을 연구하는 데 유용하다는 점이 매력적이었다. 하지만 유전자 정보를 모르는 상태에선 연구에 한계가 있었다. 이 개구리의 유전체는 구성이 워낙 독특한 탓에 아무도 해독하지 못했다.

사람을 비롯한 동물들은 부모에게 유전자를 하나씩 물려받기 때문에 세포 내에 같은 유전자가 2쌍 존재한다(2배체). 그런데 아프리카발톱개구리는 부모에게 2개씩 물려받아 4쌍이 있다(4배체). 잡종교배를 하는 식물에서는 4배체가 종종 발생하지만, 동물에는 극히 드물다. 그만큼 유전자 수도 많고 복잡하다. 사람 유전자가 2만여개인데, 이 개구리는 4만여개다. 2000년대 후반은 마침 첨단 유전자 분석 기술이 속속 등장하던 때였다. 권 교수는 지도교수를 포함한 여러 과학자와 함께 아프리카발톱개구리 유전체 분석에 도전하기로 했고, 7년 연구 끝에 드디어 결실을 보았다.

그 과정에서 권 교수는 이 개구리가 흥미롭게도 진화에 탁월한 능력을 갖췄다는 사실을 알아냈다. 생물이 변화한 환경에 적응하려면 새로운 기능을 하는 유전자가 필요하다. 그렇다고 멀쩡한 유전자의 기능을 확 바꿔버릴 순 없는 노릇. 가장 쉬운 방법은 유전자들을 복제한 다음 필요 없는 건 버리고 쓸모 있는 것만 골라 원하는 기능을 부여하는 방식이다. 이론적으로는 그럴듯한 이 방식은 그러나 대부분의 동물에겐 치명적인 결과를 가져온다. 유전자들을 복제하다가 2배체 체계에서 벗어나게 되면 세포가 정상 기능을 제대로 수행하지 못하는 등 여러 문제가 생기기 때문이다. 암이나 선천성 기형에서 다(多)배체 세포가 흔히 발견되는 이유가 이와 관련이 있다.

그런데 희한하게도 아프리카발톱개구리는 4배체 상태에서 정상 생리 기능을 유지한다. 권 교수는 유전자를 복제하고 다른 기능을 부여하는 일련의 과정이 다른 동물과 달리 이 개구리의 몸속에서는 계속해서 일어나는 것으로 추측한다. 어떤 유전자는 버리고 어떤 유전자는 살려둘지를 개구리 몸이 스스로 선택한다는 얘기다. 유전체 해독 결과 실제로 “많으면 서로 충돌하는 면역체계 유전자는 하나만 살아남아 있고, 많을수록 유리한 체내 신호전달 유전자는 여러 개가 존재한다”고 권 교수는 설명했다.

아프리카발톱개구리의 이런 특성을 활용해 권 교수는 동물의 진화 과정, 암이나 선천성 기형의 발생 기전, 유전자 돌연변이 발생 원리 등으로 연구를 확대할 계획이다. 그만큼 이 개구리들과 동고동락할 기간도 길어질 것으로 보인다. 성인 남자 손바닥만 할 정도로 크고 힘도 센 녀석이지만 온도에만큼은 아주 민감하다. 18~20도를 유지해주지 않으면 금세 죽기 때문에 100마리가 항온사육실에서 애지중지 자라고 있다. 습성도 여느 개구리와 다르다. 뭍으로 안 나오고 물에서만 살며, 점프는 못 하고 헤엄만 친다. 권 교수는 “아프리카발톱개구리로 연구하는 과학자가 전국에 약 10명”이라며 “머잖아 이 개구리가 인류의 질병 극복에 기여할 것”이라고 내다봤다.

임소형 기자 precare@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0