“찬바람 불면 정종에 어묵”이라는 감각은 100년 사이에 한국인의 계절 감각으로 자리를 잡았다. 그 내력은 왜관, 철도, 세관, 회사법, 회사명부, 상공회의소, 위생 단속, 단속 규칙, 식품제조업, 요식업, 대중매체와 같은 구체적인 제도와 시설에 깃들어 있다. 예컨대 현대를 가장 입체적으로 드러내는 구체적인 문물 하면 역시 철도다. 철도는 전에 못 보던 외래 음식, 그리고 전에 없던 음식의 풍경을 이 땅에 가져왔다.

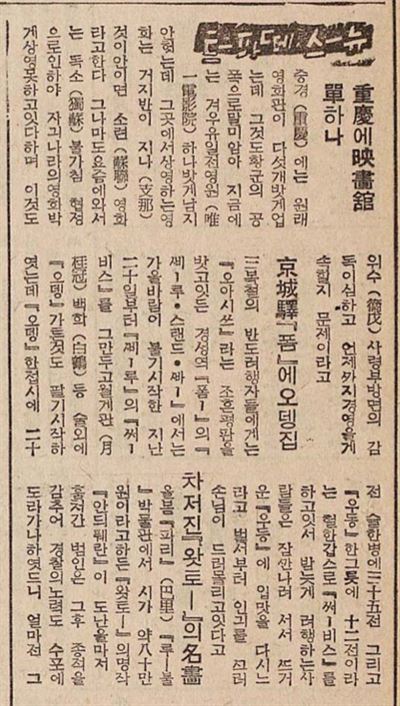

“경성역 플랫폼에 오뎅집: 삼복의 반도 여행자들에게 오아시스라는 좋은 평판을 받고 있는 경성역 폼의 삐루(맥주) 스탠드바에서는 가을바람이 불기 시작한 지난 20일부터 삐루(맥주)의 서비스를 그만두고 월계관(月桂冠ㆍ겟케이칸), 백학(白鶴ㆍ하쿠쓰루) 등 술 외에 오뎅 같은 것도 팔기 시작하였는데 오뎅 한 접시에 20전, 술 한 병에 35전 그리고 우동 한 그릇에 20전이라는 싼 값으로 서비스를 하고 있어 밤늦게 여행하는 사람들은 잠깐 내려서서 뜨거운 우동에 입맛을 다시느라고 벌써부터 인기를 끌어 손님이 몰리고 있다고.”

(매일신보 1939년 9월 22일자)

대중매체가 그린 계절 감각은 철도길 위 음식에 실려 전달되고 있다. 1939년이면 중일전쟁이 일본제국 뜻대로 안 되는 즈음이며, 전쟁하고 있으니 쌀을 아끼자는 총독부의 선전이 한창인 즈음이다. 그렇다고 대중매체가 먹는 얘기를 빼먹을 리는 없다. 이 짧은 문단 안에 “여름에는 맥주” “찬바람 불면 사케에 오뎅”, 그리고 “뜨거운 우동”이 제격이라는 일상의 감각이 담겨 있다.

정종, 사케, 니혼슈, 마사무네

맥주라든지 일본식 청주인 사케 등은 1876년 조일수호조규 체결 이후 조선에 들어왔다. 그 전에는 ‘조선 속 작은 일본’이라 할 수 있는 왜관을 통해 조선인에게 일본 술이 전해졌다. 이 때문에 조선인에게 가장 널리 알려진 외래 술 역시 일본 술이었다. 18세기엔 일본 술에서도 큰 변화가 일어났다. 일본 술 유통의 중심이 도부로쿠(濁酒ㆍ일본식 탁주)에서 사케로 옮겨가던 즈음이었다. 그리고 조선 사람들은 왜관을 통해 일본 열도의 술 유행 변화를 겪으며 사케에 적응했다. 1876년 이후에는 철도가 뻗는 길을 따라 조선 팔도에 더 깊숙이 파고들었다. 사대교린 시대의 왜관, 만국공법 시대의 조약이 영향을 끼쳤다.

개항 이후 본격적으로 수입된 술 가운데 일본 청주 ‘마사무네(正宗)’의 위세는 대단했다. 운도 좋았다. 1883년 해관 세칙에 따라 와인이나 맥주의 관세율이 10%, 보르도 와인이나 셰리의 관세율이 25%, 브랜디나 위스키 혹은 샴페인이나 진과 럼의 관세율이 30%였을 때 일본술의 관세율은 맥주보다 낮은 8%였다. 다른 외래 주류보다 익숙한 데다 관세율까지 낮으니, 마사무네는 곧바로 조선의 술 시장에 깊이 파고들었다. 조선인 눈에 일본식 청주란 곧 정종이었다. 오늘날에도 ‘사케’를 ‘정종’이라 칭하는 입버릇이 여전하다.

사케가 오뎅을 이끌었는지, 오뎅이 사케를 이끌었는지는 잘 모르겠다. 아무튼 ‘가마보코’를 넣어 만든 일본 음식인 오뎅 또한 이내 조선 사람들을 사로잡았다. 원래 오뎅은 가마보코가 들어간 국물 요리를 말한다. 가마보코는 으깬 생선살에 전분을 섞어 치댄 뒤, 모양을 잡아 찌거나 굽거나 튀긴 것이다. 오뎅과 어묵 사이에서 우리는 여전히 혼란을 겪고 있지만, 그걸 떠나 이런 조리 방식으로 만든 음식은 웬만하면 지구 어디서나 통할 만한 보편성이 있다.

‘가마보코’ 18세기 조선 문헌 등장

18세기 조선 문헌에도 가마보코란 말이 등장한다. 서지가 불분명한 18세기 책 ‘수문사설(謏聞事說)’에는 ‘가마보곶(可麻甫串)’이란 요리가 등장한다. 이 음식은 숭어, 농어, 도미로 낸 생선편에 고기, 해산물, 채소, 버섯 등을 다진 소를 말아 녹물가루 입혀 끓인 뒤 편으로 써는 요리이다. 가마보코와는 다른 음식인데 이름만 겹친다. 실물 기록도 있다. ‘재판기록(裁判記錄)’ ‘매일기(每日記)’ 등 일본 왜관의 기록에 따르면 조선 사람들은 나베 요리(찌개류)나 스키야키의 부재료로 쓰인 가마보코를 접하기도 했고, 독립 음식으로 상에 오른 가마보코를 접하기도 했다 한다.

왜관은 조일 양국의 음식통로이기도 하니, 받은 만큼 되돌려 준다. 일본인은 조선 소주, 죽력주, 이화주, 오홍로 등 독한 술을 손에 넣었다. 술은 음식을 부른다. 사케에 오뎅이 있다면, 소주에는 찌개다. 18세기 왜관에서 근무한 일본인 오다 이쿠고로(小田幾五郞ㆍ1755~1832)는 채소를 곁들인 생선 매운탕에 소주 한 잔이 따라오는 모습을 자신의 책 ‘통역수작(通譯酬酌)’에 담았다. 오다는 진달래 화전은 마음에 들었지만 독한 소주는 질색이었다. 이 모든 음식 문화사가 ‘왜관’이라는 구체적인 제도와 함께 했다.

1907년 한국 경시청은 콜레라 예방을 위해 여관, 요리점, 음식점 단속에 나서며 특히 낙지, 게, 오징어, 새우, 가마보코, 한펜(가마보코의 일종)에 주의했다. 가마보코는 위생 단속에서 당장 신경 써야 할 만큼 요식업소에서 흔한 재료 또는 음식으로 자리를 잡았다는 뜻이다.

1908년이 되자 부산 대창정(부산 중구 대창동)에는 일본 가마보코 업체가 들어섰다. 1911년이면 경성에도 가마보코 공장이 들어선다. 1931년에 조선일보에 연재된 염상섭 소설 ‘삼대’의 중요 음식 모티프 또한 오뎅이다. ‘삼대’의 시간 배경은 1920년대이다.

오뎅은 한편으로는 사케와 오뎅을 함께 파는 오뎅집 안주로 풀렸고, 한편으로는 고급 유흥업소의 일품요리로 자리를 잡았다. ‘별건곤’ 못잖았던 대중잡지 ‘삼천리’ 1935년 제10호의 좌담에 나선 이서구는 오늘날의 장충동에 당대의 부자들만 다니는 오뎅집이 있는데, 부자들은 “거기 가서야 오뎅 하나 집어 먹고도 10원, 20원을 놓고 온다” 하는 풍문을 전했다. 냉면 한 그릇이 15전 하던 때다.

조선총독부라는 제도에도 오뎅의 흔적이 남아 있다. 조선인에게 일본어 상용, 창씨개명, 신사참배, 징용을 강요한 육군대신 출신 제7대 조선총독 미나미 지로는 오뎅을 사랑한 군국주의자였나 보다. 1939년 11월 11일 ‘국민정신작흥주간’의 닷새째를 맞은 미나미는 조선의 고령 노인들을 총독 관저로 초대했다. 그 자리에서 82세의 부일배(附日輩) 민병석 자작이 조선총독에게 감사의 인사를 올렸고, 함경남도에서 온 82세의 이달운 노인이 ‘황국신민서사’를 낭송해 박수를 받았다. 이 화기애애한 자리엔 오뎅이 곁들여졌다.

순수 모국어로서 미각은 없다

미나미는 총독 재임 중 해마다 부일배들을 총독 관저로 불러 모으는 이런 잔치를 베풀었다. 어느 해에는 아예 관저 안팎을 개방한 가든 파티를 열고 오뎅, 스시, 샌드위치, 주류, 단팥죽 부스를 따로 설치해 먹자판으로 부일배를 맞이했다. 해마다 총독의 초대를 받은 지식인 부일배 김활란은 그 어느 해의 오뎅을 이렇게 회상했다.

“나는 그때 먹던 오뎅 맛이 생각납니다. 술은 먹을 줄 모르므로 뜨근뜨근한 오뎅만 먹었는데 별스럽게 구수한 맛이 나던 것 같습니다. 하늘이 보이지 않을 듯한 빨간 단풍진 속에서 먹은 것이라 그런지. 어쨌든 나 이외의 다른 분들도 다 그랬으리라 생각됩니다.”

(삼천리, 1940년 제5호)

부일배에게도 추억의 절반은 역시 맛이었나 보다.

가마보코라는 재료, 오뎅이라는 음식은 조선인의 일상에 자연스럽게 스며들었다. 광복 뒤에 생선묵이니 어묵이니 이름은 혼란스러웠지만, 그런 가운데서도 가마보코와 오뎅은 반찬, 국, 포장마차의 꼬치 등 여러 모습으로 한국화해 오늘날 한국인과 함께 한다.

가마보코와 오뎅의 차이를 “현지” 기준으로 구별하는 것만으로는 오뎅의 음식문화사, 그 의의가 온전히 드러나지 않는다. 감각은 구체적인 물질과 제도를 바탕으로 역사적으로 형상되게 마련이다. 미각 만큼은 ‘순수한 모국어’라거나 ‘고유한 문화’라는 강박은 그래서 늘 실제와 어긋난다. 들어오자마자 자리를 잡고, 100년 동안 한국화했고, 오늘날 한국 서민대중과 친숙하기 이를 데 없는 음식이 드러내는 이 ‘어긋남’이야말로 찬찬히 음미할 만한 음식문화사의 진경이 아닐까.

고영 음식문헌연구자

공동기획: 한국일보ㆍ인문학협동조합

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0