본보가 정해성(58) 대한축구협회 전 심판위원장의 축구칼럼 ‘유로기행’을 비정기적으로 연재합니다. 정 위원장은 국가대표 코치와 프로 감독을 역임한 베테랑 지도자로 최근 축구협회 심판위원장에서 물러나 현재 유럽에서 축구 연수 중입니다. 3탄은 독일 분데스리가에서 뛰고 있는 김진수(24ㆍ호펜하임) 이야기입니다.

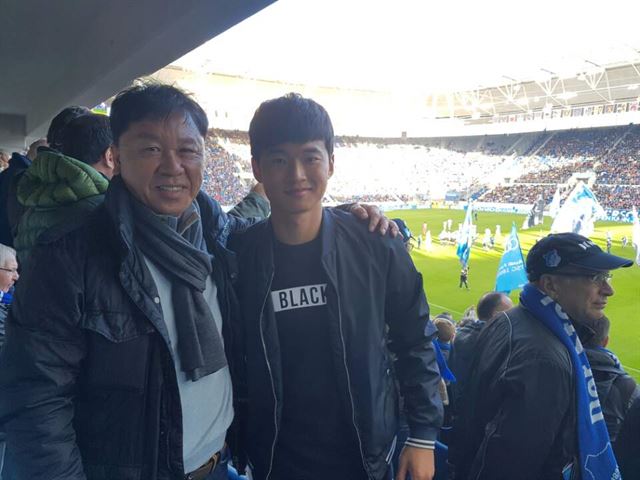

독일 아우크스부르크에서 자동차로 두 시간을 달려 유서 깊은 도시 하이델베르크에 도착했다. 여기서 멀지 않은 곳에 분데스리가 호펜하임의 홈 구장이 있다. 한때 ‘포스트 이영표’라 불리며 국가대표 왼쪽 수비 주전자리를 꿰찼다가 요즘 주춤한 김진수의 소식이 궁금했다. 지난 달 30일(한국시간) 그와 함께 호펜하임-헤르타 베를린 경기를 지켜봤다. 90분 내내 우리는 거의 말이 없었다. 그라운드를 누벼야 할 선수가 관중석에 앉아 있으니 그 속이 오죽할까.

올해 초 호펜하임은 리그 현역 사령탑 최연소인 만 스물여덟의 율리안 나겔스만 감독을 선임했다. 구단 유스 팀을 이끌던 지도자라 자신이 육성했던 젊은 선수들을 중용한다. 그 바람에 김진수도 주전에서 밀렸다. 작년과 올해 코파아메리카 2년 연속 득점왕에 빛나는 칠레 국가대표 공격수 에두아르도 바르가스(27)도 비슷한 이유로 벤치 신세다. 김진수는 올 여름 이적하려고 했지만 나겔스만 감독이 말렸다. 그래 놓고 기회를 안 주니 무척 답답할 것이다. 호펜하임은 1-0으로 이겼고 리그 3위까지 올랐다. 쓸쓸히 일어서는 김진수의 눈에 독기가 가득했다.

2009년 국가대표 수석코치를 할 때가 생각났다. 당시 대표팀 코칭스태프는 유럽파들이 꾸준히 경기 감각을 유지하는 지 늘 신경 썼다. 허정무(61ㆍ프로축구연맹 부총재) 대표팀 감독은 가끔 나를 유럽으로 보내 직접 확인해보고 오라고 했다. 게임에 못 뛰어 마음고생이 심한 제자들을 만나는 건 힘든 일이었다. 식사를 하며 살짝살짝 의중을 살폈다. 그 때는 국가대표 의지가 있느냐 없느냐를 우선 확인했다. ‘뽑혀도 그만 안 뽑혀도 그만’인 선수도 있었다. 그런 선수는 발탁하지 않았다. 설기현(37ㆍ성균관대 감독)이 인상적이었다. 그는 프리미어리그 풀럼에서 만년 후보였지만 국가대표에 오면 몸 바쳐 뛰겠다는 의지가 대단했다. 허 감독은 이 말을 듣고 설기현을 대표에 포함시켰다. 그는 기대를 저버리지 않았다. 2008년 2월 투르크메니스탄과 월드컵 3차예선에서 2골을 터뜨리며 4-0 승리를 이끌었다. 본인도 살고 대표팀도 살린 케이스다. 김진수의 독기 품은 얼굴에 설기현이 ‘오버랩’됐다.

그 역시 보란 듯 재기할 거라 굳게 믿고 있었다. 언젠가 다시 태극마크를 달 거란 확신에 차 있었다. 김진수는 청소년 대표부터 늘 주장이었다고 한다. 감독들이 그에게 왜 완장을 맡겼는지 대화를 나눠보며 알 수 있었다. 매사 진중하고 열정적인 젊은이였다. 대표 선수들 사이에서는 “흥민이를 잡을 수 건 진수 뿐(손흥민과 김진수는 동갑 절친)”이라는 우스갯소리가 돈다고 한다. 청소년 대표 시절부터 볼 좀 찬다는 공격수들이 수비 가담을 소홀히 하면 손흥민이고 누구고 간에 김진수가 가만두지 않았다고 들었다. 구자철(27)과 지동원(25ㆍ이상 아우크스부르크), 기성용(27ㆍ스완지시티)과 같은 선배들이 종종 전화해 격려해준다고 하니 다행이다. 김진수가 이 고비를 넘기고 다시 우뚝 서길 기대한다.

<전 대한축구협회 심판위원장ㆍ호펜하임에서>

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0