2014년 7월 8일, 미국기자협회(SPJ)는 버락 오바마 대통령에게 “더 투명한 백악관이 돼라”는 공개서한을 보냈다. 협회는 서한에서 백악관을 비롯한 연방정부ㆍ공공기관 임직원들이 공보실이나 대변인을 통하지 않고서는 기자들과 접촉을 못 하게 하는 일이 늘고, 정보 접근에 대한 통제도 이뤄지면서 정부 사안에 대한 취재가 어려워졌다고 주장했다. 미국 잡지 ‘디 애틀랜틱’은 당시 이 같은 상황을 두고 “닉슨은 갔지만, 그의 미디어 전략은 살아있다”며 비판했다.

정부 관료로부터 소송까지 당하는 한국 기자들에겐 이 정도는 이미 공기 같은 현실이지만, 당시 미국 언론인들에게는 국민의 ‘알 권리’를 방해하는 백악관의 태도가 답답하게 느껴졌던 모양이다. 하지만 이제 미국 기자들의 2년 전 서한은 ‘팔자 좋았던 시절’ 얘기가 되게 생겼다. 적대적 언론관을 지닌 도널드 트럼프를 대통령으로 맞게 됐기 때문이다.

공화당 후보로 확정된 지난 7월 이후 한 번도 기자회견을 연 적이 없는 트럼프는 당선된 뒤에도 여러 차례 백악관 기자들을 따돌린 적 있다. 지난달 10일 백악관과 의회 방문을 위해 워싱턴시에 왔을 때는 기자들의 동행 취재를 불허했고, 15일에는 대변인이 기자들에게 “추가 일정은 없다”고 알린 상황에서 레스토랑에 간 것이 목격됐다. 대통령이 되는 순간부터 모든 일정을 기자들이 따라다니며 취재하는 관행에 정면 도전한 것. 백악관 기자단은 “트럼프가 언론을 계속 피한다면 국가 위기 상황에 대통령이 어디 있는지 국민이 모를 수 있다”고 경고했다.

심지어 트럼프의 핵심 측근 뉴트 깅리치 전 하원의장은 지난달 29일 “트럼프가 꼭 기자회견을 할 의무는 없다”고 주장했다. 그는 “백악관 기자단이 그걸 싫어한다면 나는 ‘좋다, 해체하라’고 말할 것”이라고까지 했다.

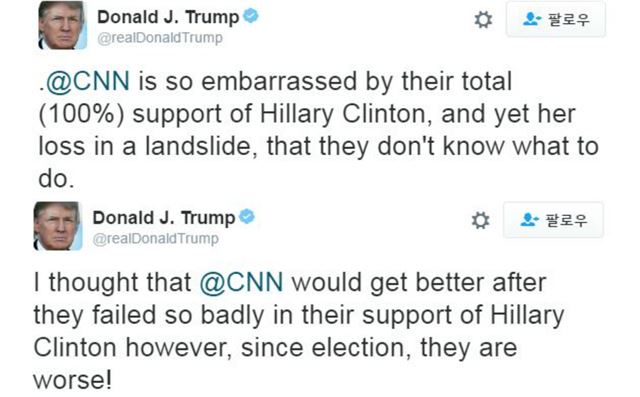

트럼프는 언론 대신 자신의 트위터를 통해 일방적으로 자신의 주장을 피력한다. 언론이 팩트 체크로 사실과 다르다는 것을 밝히든, 국민이 댓글을 달든 상관 안 한다. 그냥 자기 말만 하면 끝이다.

기자회견을 기피하는 대통령을 우리는 이미 겪은 바 있다. 임기 내 딱 두 번, 그것도 사전에 질문 내용과 순서를 정하는 식의 황당한 기자회견을 한 박근혜 대통령이다. 그는 심지어 최순실 국정농단에 ‘적극적 공범’으로 가담한 사실이 알려진 후 국민에게 사과하겠다며 마련한 ‘대국민담화’에서조차 한 번도 질문을 받은 적이 없다. 심지어 3차 담화 때는 기자들이 질문하려 하자 도망치듯 사라졌다. 더 황당한 것은 청와대 관계자의 사전 당부. “대통령이 여러분 앞에 마지막으로 서는 기회일 수 있으니 예의를 갖춰 달라. 질의는 힘들다.” 기자가 대통령에게 질문하는 게 ‘예의’에 어긋나는 일이란다.

기자들의 질문은 감정적 공격이 아니다. 대통령을 선출한 국민의 알 권리를 위해 대신 질문하는 것이다. 그것을 피하고 일방적으로 자기주장만 하는 태도는 사실상 국민을 주는 대로 받아먹는 ‘개돼지’로 여기고 있다는 뜻이나 다름 없다.

기자의 질문을 ‘쓴 약’으로 삼을 필요도 있다. 쉬운 일은 아니지만, 리더라면 싫은 소리도 들으며 자신을 반성해야 한다. 미국, 아니 세계의 앞으로 4년을 위해, 독불장군식 리더의 말로를 보여주는 박 대통령을 보며 트럼프가 반면교사로 삼았으면 좋겠다.

최진주 디지털뉴스부 기자 pariscom@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0