옛 공동주택은 주인집과 셋집의 입구가 다르다. 통상 주인집은 정면으로, 셋집은 측면으로 돌아 들어갔다. 우리 사회 곳곳에 스며든 보이지 않는 위계 중 하나다. 지난 봄 경기 판교에 들어선 집 ‘온당’에는 4인 가구와 1인 가구가 함께 산다. 주인집은 뒤로 빠지고 셋집이 전면으로 나온 온당의 독특한 구조는 동거의 제1원칙이 친밀감이 아닌 서로를 동등하게 바라보는 자세임을 알려준다.

어린 두 아들을 둔 30대 젊은 부부가 남들보다 조금 일찍 집을 짓게 된 건 불안정한 부동산 시장 때문이다. 언젠가 마당 딸린 단독주택에 살 것을 꿈꾸며 판교 한 주택에 전세 들어 살던 네 가족은 나날이 치솟는 전셋값에 조바심이 나기 시작했다.

좋은 셋집의 조건 “이웃 말고 상품”

“주인집에서 보증금을 올려달라고 하는데 감당하기 힘든 수준이었어요. 땅값도 어느 순간 훌쩍 뛰었고요. 지금 아니면 집을 못 지을 수도 있겠다는 위기감이 들었어요.”

이들은 집 두 채를 지어 세입자를 들이는 방법으로 공사비를 충당하기로 했다. 전체 규모를 10이라 했을 때 6대 4 정도의 비율로 한쪽은 4인가족을 위한 집, 한쪽은 신혼부부나 친구끼리 같이 사는 집을 계획했다. 설계를 맡은 건축가- 윤주연(OfAAㆍ적정건축), 정승식(종합건축사사무소 명인CM) - 에게 부부가 요구한 것은 “‘어깨 맞대고 같이 사는 이웃집’이 아닌 ‘매력적인 상품’으로서의 셋집”을 지어달라는 것이었다. 은행 대출이라는 현실적인 문제도 있었지만, 무엇보다 세입자로 있으면서 주인집과 셋집의 미묘한 권력관계를 실감했기 때문이다.

“이전에 세 들어 살던 집은 소위 말하는 땅콩집이었어요. 두 채가 나란히 붙어 마당을 공유했는데, 세 들어 사는 처지에선 아이들 목소리가 커질 때마다 눈치 보지 않을 수 없었죠. 아주 친밀한 사이가 아니라면 공유가 큰 의미 없다는 걸 깨달았어요. 마당은 주인집 전용으로 하고 대신 셋집에는 옥상 정원과 마당이 내려다보이는 테라스를 주는 게 좋겠다 싶었어요.”

마당 딸린 주인집과 마당 없이도 충분히 매력적인 셋집. 그러나 두 채 모두 만족스럽게 짓기엔 대지 226.8㎡(68평)는 그리 넉넉하지 않았다. 가장 중요한 마당에 땅의 절반 가량을 할애하고 자동차 2대가 들어갈 주차공간을 제외하자 집에 쓸 수 있는 바닥면적은 76.25㎡(23평) 남짓이었다.

“남은 면적을 수평으로 나누면 한 집당 공간이 너무 작아져요. 실내에 계단을 넣어야 하는데 그럼 더 비좁아지고 결국 하루 종일 계단만 오르내리는 집이 될 수도 있죠. 그렇다고 수직으로 분리하면 소음문제도 있고 두 집 간 독립성이 떨어집니다. 부족한 바닥 면적을 극복하고 프라이버시를 강화할 수 있는 방법을 고민했어요.”

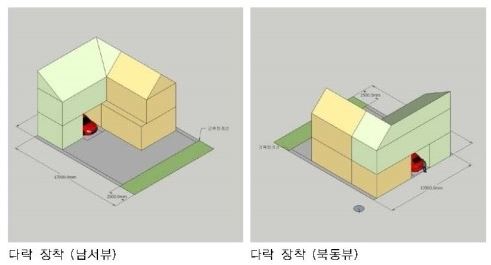

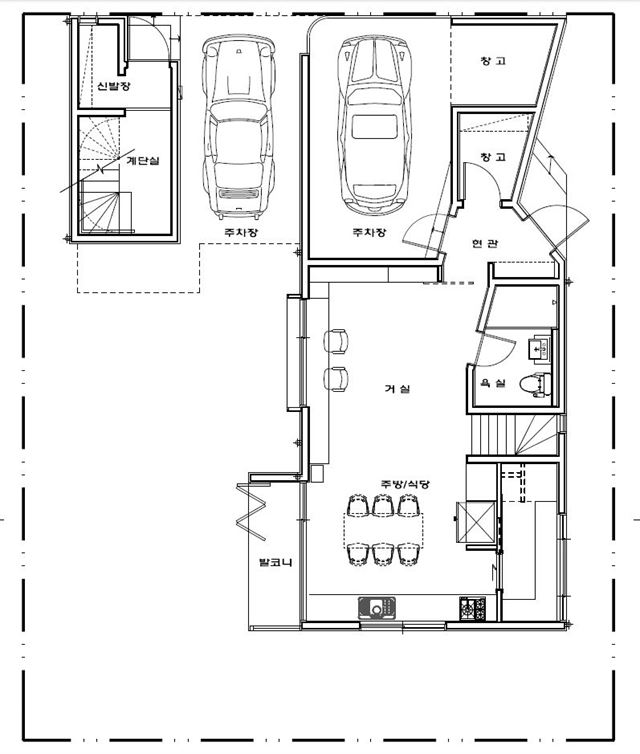

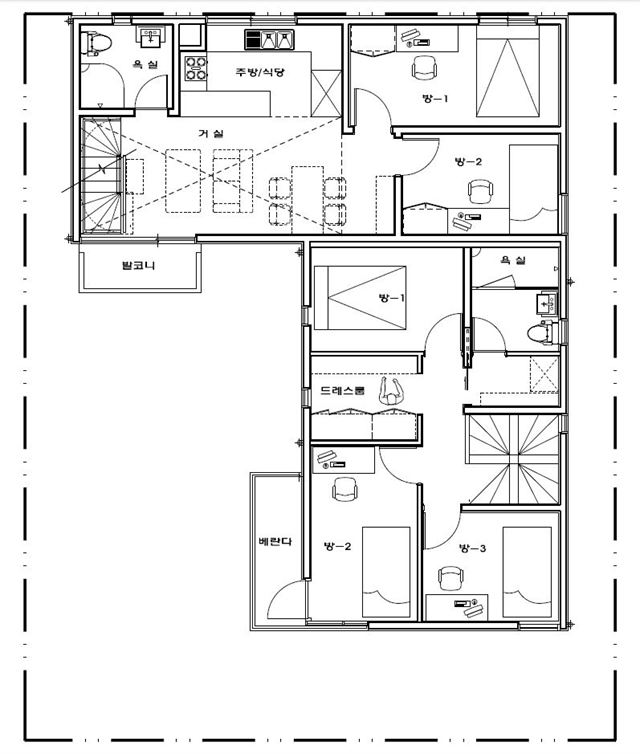

건축가는 ‘ㄴ’자 블록 위에 ‘ㄱ’자 블록을 테트리스처럼 끼워 맞추는 조합을 고안했다. ‘ㄴ’자는 주인집으로 1층의 바닥면적 전부와 2층 일부를 사용할 수 있다. ‘ㄱ’자의 셋집은 계단을 통해 올라가 2층을 넓게 사용하는 구조다. 윤 소장은 여기에 박공지붕을 이용한 다락을 추가해 주인집은 3개층을, 셋집은 2개층을 쓸 수 있게 했다.

“바닥 면적을 나누지 않아 각자 필요한 생활 공간을 충분히 확보할 수 있습니다. 주인집과 셋집이 1층에서 만나지 않기 때문에 독립성이 더 강해지기도 하고요. 양쪽이 맞물리는 2층과 다락층도 단차를 조금씩 달리해 서로 방해가 없도록 했어요.”

셋집이 2층으로 올라가니 마당의 사용권도 자연스럽게 주인집으로 넘어갔다. 대신 전면에 붙박이식 서가를 설치한 긴 다락과 거기서 이어지는 옥상 정원은 셋집의 몫이 됐다. 건축가는 주인집 현관을 집 측면에, 셋집 현관을 정면에 냈다. “세입자가 옆으로 돌아들어가기보다 자기 집처럼 당당하게 출입할 수 있으면 했어요. 도로에 접하는 집의 전면이 셋집의 입면이라 바깥에서 보면 집 전체가 셋집처럼 보이기도 하는데, 이게 건축주가 요구한 ‘매력적인 상품’의 조건을 충족할 수 있을 거라 생각했습니다.”

가족의 공간 vs 남자의 로망

건물이 완공되기도 전, 뜻밖에 동거인이 정해졌다. 인근 회사로 직장을 옮긴 남편의 남동생이 살 곳을 찾다가 형네 가족과 지분을 나누면서 공동명의로 집에 들어오게 된 것이다. 젊은 싱글 남성이 입주하면서 양쪽 집은 완전히 다른 성격을 띠게 됐다. 주인집은 소통을 중시하는 가족적인 공간이다.

“각자 방에 틀어박히기보다 깨어 있는 시간 동안 가족의 생활이 많이 겹쳐졌으면 했어요. 어릴 때 저는 식탁에서 공부하고 맞은편에선 엄마가 마늘을 까던 장면이 좋은 추억으로 남아 있거든요.”

아내의 바람에 따라 1층은 거실과 주방, 서재가 있는 가족 공용공간으로 꾸며졌다. 창가를 따라 설치한 긴 테이블 위에서 아이들은 숙제를 하고 엄마 아빠는 서재 옆 소파 위에서 책을 보거나 태블릿PC로 작업을 하며 함께 시간을 보낼 수 있다. 2층의 침실엔 침대만 들여 놓고 TV와 컴퓨터는 다락으로 올려, 침대 위에서 밥도 먹고 TV도 보는 이른바 멀티태스킹을 원천 차단했다.

마당을 향해 난 전면창으로는 자연이 한껏 들어온다. 마당과 실내 사이에 나무 데크를 깐 좁은 사이공간을 만들었는데, 여름에 접이식 문을 열면 툇마루처럼 쓸 수 있고 겨울에 문을 닫으면 온실처럼 후끈후끈하다. 아내는 이 공간을 ‘선 룸(sun room)’이라 부르며 가장 좋아하는 장소로 꼽았다. “혼자 있을 수 있는 시간이 극히 적지만 어쩌다 혼자가 될 때는 여기 나와 있어요. 비올 땐 비소리 들으며 차 마시고 밝을 땐 햇볕 쪼이며 앉아 있고요.”

남편을 위한 공간도 있다. 이전 집에 차고가 없어 고생한 남편은 비바람을 피할 수 있는 차고가 반드시 있길 바랐고 이를 위해 실내공간 일부를 포기할 생각도 있다고 밝혔다. 남편에게서 차고에 대한 로망을 읽은 건축가는 단순히 차를 주차하는 공간이 아닌 취미 활동을 겸할 수 있는 개폐식 차고를 떠올렸다. “스티브 잡스의 창업 장소가 된 차고처럼 무한한 가능성을 가진 공간이면 했어요. 마침 남편 분 취미가 목공이라 차 대는 곳 옆에 작은 창고를 만들었습니다. 여기서 목공작업을 할 수도 있고 차를 튜닝할 수도 있겠죠. 몸을 쓰는 공간이 많아지면 그만큼 생활도 풍성해집니다.”

주인 세대가 복작대는 살림집이라면 동생의 집은 완전히 딴 세계다. ‘게임회사에 다니며 고양이와 함께 사는 30대 초반 싱글 남성’에서 떠올릴 수 있는 라이프스타일의 전형이라 할 수 있다. 방 두 개 중 하나는 집 주인의 침실, 하나는 옷가지와 잡동사니, 그리고 끊임없이 찾아오는 친구들을 재우는 방으로 쓰인다. 다락의 서가는 레고 블럭 모형을 전시하는 진열대가 됐고, 맞은편에 설치한 긴 탁자엔 컴퓨터 3대를 나란히 놓아 PC방 부럽지 않은 환경을 갖췄다. 다락 한 켠엔 빔 프로젝터와 대형 스크린을 설치해 침대에 누워 영화를 볼 수도 있다.

“친구들과 컴퓨터로 게임 하다가 다 같이 차 타고 농구하러 가곤 하더라고요. 한 마디로 남자의 로망 같은 공간이죠. 저희 신랑도 여기서 살고 싶대요(웃음).”

지난 봄은 입주하고 맞은 첫 봄이다. 가족은 마당 일부를 텃밭으로 일궈 상추, 아스파라거스, 호박, 가지 등을 심었다. 엄마와 아빠가 모종을 심고 가지를 치며 땀을 흘리는 동안 큰 아이는 곁에서 흙장난을 치고 둘째는 툇마루 위에서 뒹굴며 놀았다. 꿈꾸던 단독주택에서의 한 철을 그렇게 함께 보냈다.

황수현 기자 sooh@hankookilbo.com

건축개요

위치: 경기 성남시 분당구 판교동

용도: 다가구주택

대지 면적: 226.80㎡

건축 면적: 113.33㎡

연면적: 207.87㎡

규모: 지상 2층

높이: 8.85m

건폐율: 49.97%

용적률: 91.65%

구조: 일반목구조

설계: 윤주연(적정건축), 정승식(종합건축사사무소 명인CM)

시공: 이든하임

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0