국민투표 6개월 지났지만 “의회 동의 필요” 법원 재판

여론조사에서 절반 이상 “세계화가 빈부격차 확대”… 反세계화 정당 UKIP도 인기

금융가는 불확실성에 불안 고조

2016년 6월 23일. 영국 국민의 절반 이상이 유럽연합(EU) 탈퇴(브렉시트)를 선택했다. 그리고 6개월이 지난 현재, 아직도 영국은 EU의 일원이다. 브렉시트는 EU 내 유럽회의주의의 유행과 도널드 트럼프 미국 대통령 당선 등 2016년을 뒤덮은 ‘반세계화 열풍’의 도화선이 됐지만, 정작 영국은 “브렉시트는 브렉시트다”라는 단순한 원칙론 외에는 아무 것도 합의하지 못한 채 6개월을 보냈다. 브렉시트를 지지한 국민들은 지지부진한 모습을 보이는 정치권에 불만을 품었고, 금융가는 브렉시트보다 계획 부재로 인한 불확실성에 더 떨고 있다.

‘반세계화 낙관론’ 펼치는 탈퇴파…‘느린 브렉시트’에 불만도

브렉시트 투표 결과로 큰 충격에 빠졌던 런던은 6개월 후인 12월 연말 축제 분위기를 끌어올리는 데 열중하고 있었다. 브렉시트가 결정된 직후 경제전문가들이 예상한 경제적 혼란의 징후도 적었다. 브렉시트 지지자인 바나드 시세이는 “관광객도 예년과 비슷한 수준이고 경제 분위기도 큰 변화가 없다”며 “잔류파는 탈퇴파가 ‘공포 프로젝트(Project Fear)’를 내세운다고 했는데 정작 그들이 공포 분위기를 조성한 게 아닌지 모르겠다”고 말했다. 올해 1월 초 발표된 영국의 경제지표도 ‘대불황’과는 거리가 있었다.

물론 공정하게 말하면 브렉시트 효과는 아직 시작되지도 않았다. 그러나 탈퇴진영은 대체로 브렉시트 이후에도 경제상황은 나빠지지 않을 것으로 보고 있다. 영국 EU 탈퇴를 주장해 온 반세계화 성향 정당 영국독립당(UKIP)의 한 관계자는 한국일보와의 통화에서 “브렉시트의 핵심은 영국이 EU에 빼앗긴 협상력을 가져온다는 것이고, 통상과 복지정책도 자율적으로 조절할 수 있게 된다”며 “영국 경제에 오히려 기회가 될 것”이라 말했다.

UKIP은 정책에 있어서 구체성을 보여주지 못하고 있지만 반세계화 성향이 강한 가난한 노동자 계급의 호응을 얻고 있다. UKIP이 세계화의 혜택을 본 수도 런던에는 거의 존재감이 없지만 탈산업화로 타격을 입은 북중부 지역에서는 상당한 지지를 얻고 있다는 점도 이를 증명한다. 여론조사기관 컴레스가 지난 12월 진행한 여론조사 결과에 따르면 영국 성인 49%는 세계화가 노동자 임금을 떨어트린다고 생각하며, 51%는 빈부격차를 확대한다고 믿는다.

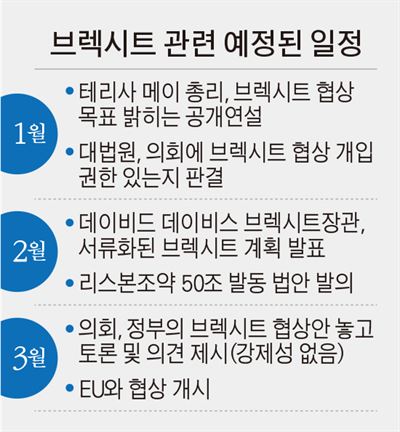

탈퇴파는 브렉시트 진행 속도가 느린 데에 의구심을 품고 있다. 패딩턴구역에서 만난 택시운전사 데미언 하인즈는 “의회ㆍ법원의 엘리트 집단이 브렉시트를 방해하고 있다”며 ‘엘리트 집단’의 최종목표가 브렉시트의 좌절에 있다고 주장했다. 지난해 11월 영국 고등법원은 “영국 행정부는 EU 탈퇴 협상 개시 전 의회의 동의를 구해야 한다”고 판결했다. 영국 정부가 불복해 대법원에서 최종심이 진행 중이다. 하인즈는 “이미 투표가 끝났는데 설마 의회에서 또 브렉시트를 놓고 투표할 거라곤 생각도 못했다”며 “메이 총리가 더 적극적으로 (브렉시트를) 밀어붙여야 한다”고 말했다.

세계화 노선 버리지 않은 보수당, 브렉시트 둘러싸고 분열

하지만 테리사 메이 내각은 EU와의 협상 개시가 가까워질수록 오히려 더 크게 흔들리고 있다. 지난 3일 아이번 로저스 EU 주재 영국대사가 돌연 사임한 것이 대표적인 장면이었다. 더구나 로저스 전 대사는 “영국 정부는 브렉시트 협상에 명확한 목표 설정조차 돼 있지 않고, 협상의 책임소재도 불분명하다”며 노골적으로 불만을 드러냈다. 메이 총리가 구체적인 협상 계획은커녕 협상 목표도 세우지 못하고 있다는 비판은 꾸준히 제기돼 왔다.

메이 총리의 불확실한 태도는 보수당 내부에서 브렉시트의 구체적인 방향을 놓고 의견 대립이 있음을 암시한다. 데이비드 데이비스 브렉시트장관을 비롯한 강경 브렉시트파에서 조지 오스본 전 재무장관을 중심으로 한 잔류파에 이르기까지, 브렉시트에 대한 보수당 내 입장은 다양하다. 영국 시사주간지 이코노미스트는 “2017년 하반기에 접어들면 EU와 영국 관계를 둘러싼 보수당 내 분쟁이 더욱 극심해질 것”으로 예측했다.

여론과는 달리 보수당 정치인들 모두 ‘반세계화’를 적극적으로 내세우지는 않고 있다. 심지어는 탈퇴파 가운데서도 “유럽 단일시장에 남아야 한다”는 목소리가 나온다. 메이 총리 역시 브렉시트 투표를 해석할 때 개방시장과 세계화 등으로 인한 경제 불평등이 아닌 ‘이민 통제’에 방점을 찍고 있다. 애초에 메이 총리는 캐머런 내각에서 잔류파 장관들 중 하나였고, 그의 EU에 대한 불만은 자유무역이나 경제적 불평등보다는 이민자 문제에 집중돼 있었다.

반면 강경 브렉시트파인 리암 폭스 국제무역장관이나 보리스 존슨 외교장관 등은 WTO 수준의 통상으로 돌아가더라도 큰 문제가 없을 것이라고 주장하고 있다. 그러나 이들 역시 “유럽이 아니어도 영국과 자유무역을 체결할 국가는 많다”는 정도의 시장주의적 낙관론을 보여주고 있다. 결국 브렉시트 지지자들이 보여주는 반세계화적 민심과는 달리 집권 보수당은 세계화ㆍ자유무역 노선을 근본적으로 포기할 생각은 없는 셈이다.

메이 내각이 불안하지만 이를 대체할 만한 정치세력도 없다. 보수당에 그나마 도전할 수 있는 노동당은 브렉시트 정국에서 존재감을 잃고 있다. 스코틀랜드 지역정당인 스코틀랜드국민당(SNP)과 소수정당 자유민주당(LD)만이 꾸준히 브렉시트 반대를 주장하고 있지만 정치적 한계가 뚜렷하다. UKIP은 유럽의회에서 20석을 얻으며 크게 성공을 거두고 있는 반면 자국 의회에서는 하원에서 단 1석을 얻는데 그치고 있다.

불확실한 상황이 길어질수록 유럽으로 들어가는 금융자본의 관문 역할을 했던 시티 오브 런던 금융가의 불안감도 커질 것으로 보인다. 영국은행협회(BBA)의 한 관계자는 “최소한 ‘질서 있는 브렉시트’가 돼야 영국 기업들이 합리적으로 경제상황에 대비할 수 있다”며 “특히 다국적은행은 영국과 EU의 새 협정 체결까지 ‘과도기’가 설정되지 않는다면 정말 중심거점을 유럽 본토로 옮길 수도 있다”고 말했다.

런던=인현우 기자 inhyw@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0