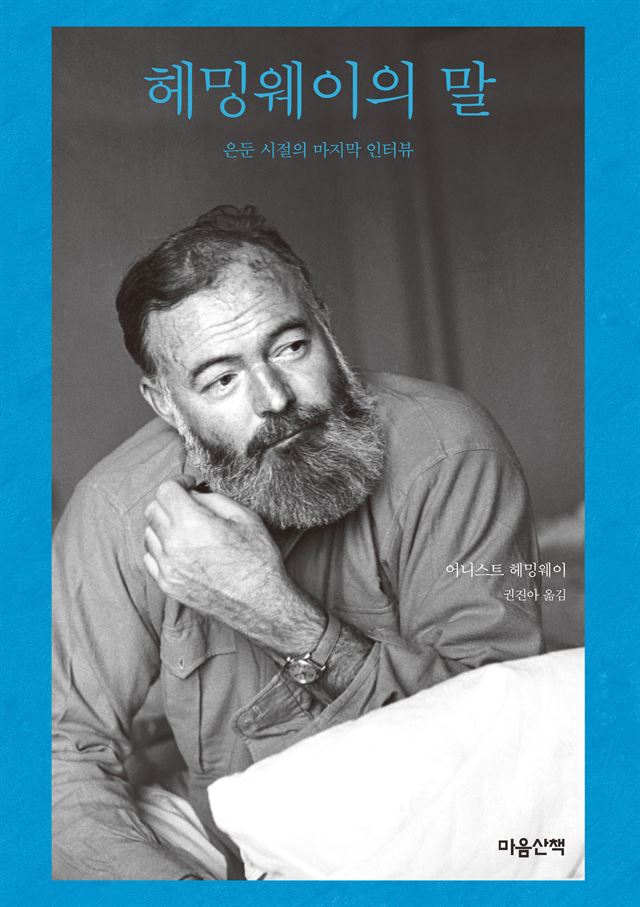

헤밍웨이의 말

어니스트 헤밍웨이 지음ㆍ권진아 옮김

마음산책 발행ㆍ156쪽ㆍ1만3,500원

“언제 작가가 되기로 결심했는지 정확한 순간이 기억나십니까?” “아뇨, 난 늘 작가가 되고 싶었습니다.”

기자의 질문과 작가의 대답은 거의 항상 어긋난다. 낡고 고루한 인식에 기대 뽑은 ‘아무 말’에 예민하고 적확한 반발이 부딪치는 형국이다. 소설의 문체와 상징, 영감을 받는 순간을 대놓고 설명해 보라는 갖가지 요구에 작가는 겨우 말한다. “난 작가가 어떻게 글을 쓰는지에 대해 이야기하는 건 매우 좋지 않다고 믿습니다. 작가는 눈으로 읽으라고 쓰는 거고, 설명이나 논문 같은 건 필요 없어요.”

헤밍웨이의 말년 인터뷰 4편을 모은 이 책은 이렇게 미끄러지는 대화들을 통해 작가 헤밍웨이의 말년의 생활과 문학관을 소개한다. 불편한 게임에 도전한 매체는 영미문학 계간지 ‘파리리뷰’, 보스턴 권위지 ‘애틀랜틱 먼슬리’, 헤밍웨이의 직장이기도 했던 ‘토론토스타’, 남성잡지 ‘에스콰이어’로 작가 헤밍웨이가 당대 얼마나 폭 넓은 스펙트럼의 독자를 확보했는지 보여 준다. 작가는 이 책에 담긴 마지막 인터뷰를 끝으로 2년 뒤 쿠바에서 추방당했고, 다시 1년 뒤 미국 아이다호주 케첨의 자택에서 자살했다.

인터뷰는 모두 헤밍웨이가 1952년 마지막 걸작 ‘노인과 바다’를 출간한 후 이뤄졌다. 4편 인터뷰에 공통적으로 흐르는 기조-‘선생님 한 말씀’을 듣기 위해 집요하게 달려드는 매체들의 태도-는 한국과 미국, 반세기 이전과 이후 언론 현실이 그리 다르지 않음을 의도치 않게 드러낸다.

맨 앞에 실린 한 편을 제외하고는 모두 1954년 10월 노벨문학상을 탄 이후 이뤄진 인터뷰다. ‘강을 건너 숲 속’(1950)으로의 참담한 실패 후 2년 만에 내놓은 ‘노인과 바다’로 재기에는 성공했고, 노벨상으로 신화가 되기 전 인터뷰를 담은 ‘파리리뷰’ 편이 가장 구체적인 말들을 건졌다.

이 인터뷰에서 헤밍웨이는 작업 시간(눈 뜨자마자 4,5시간)과 글을 쓰는 버릇(처음부터 다시 읽고 퇴고한 후 끊어진 이야기 이어 가기), 소설 문체에 대한 나름의 생각(“아마추어들이 문체라고 부르는 건 보통 이제까지 존재하지 않았던 뭔가를 처음으로 만들려고 노력하다 불가피하게 나타난 어색함에 불과합니다.”), 작품 제목 정하는 방법(집필 끝난 후 목록 뽑아 하나씩 지우기)들을 비교적 친절하게 밝힌다. 작가의 정치사회적 책무에 대해서는 “양심이 어떤 역할을 해야 하는지에 대해서는 어떤 규칙도 있을 수 없다”는 말로 작가에게 도덕성, 정치 참여를 요구하는 세간의 기대를 비판한다.

“우리 눈에 보이는 부분마다 물 밑에는 8분의 7이 있죠. 아는 건 뭐든 없앨 수 있어요. 그럴수록 빙산은 더 단단해지죠. 그게 보이지 않는 부분입니다. 작가가 모르기 때문에 뭔가를 생략한다면, 그때는 이야기에 구멍이 생겨요”

조심스레 공개한 소설 작법의 비결은 그의 말과 삶에도 고스란히 적용될 듯 싶다. 진실은, 말 자체가 아니라 말과 말 사이의 공백에 담긴다는 사실 말이다.

이윤주 기자 misslee@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0