“어느 정도 예상은 했지만, 30여년이 지난 1980년대와 가치관이 너무 똑같아서 ‘우리가 이렇게 안 변했나’ 싶어 저도 당황했습니다.”

28일 전화로 연결된 장덕진 서울대 사회학과 교수가 말했다. 장 교수는 송호근ㆍ송복ㆍ김우창과 함께 쓴 책 ‘한국 사회, 어디로?’에다 ‘데이터로 본 한국인의 가치관 변동’이란 논문을 실었다. 앞선 3인의 글이 연대의식과 공공성이 부족한 한국 사회 문제점에 대한 통찰을 보여준다면, 이 글은 경험적 연구 자료를 가지고 이 통찰을 검증한 것이다.

경험적 연구 자료는 1981년 미국 정치학자 로널드 잉글하트의 제안으로 시작돼 전세계적으로 지금까지 여섯 차례 조사가 진행됐고 지금 일곱 번째 조사가 진행 중인 ‘세계가치관조사’와 이를 기반으로 만들어지는 ‘세계문화지도’다. 각 국가별 가치관에 대한 비교평가 자료로는 최고로 꼽힌다. ‘자기표현적 가치관’의 정도를 X축, ‘세속합리적 가치관’의 정도를 Y축에 놓고 가치관 조사를 한 뒤 국가별 평균을 좌표 위에 표시한 것이다.

잉글하트는 이 연구를 진행하면서 일정 정도 소득이 증대되면 ‘탈물질주의’가 등장한다는 점을 강조했다. 물질주의가 “경제성장, 권위주의적 정부, 애국심, 크고 강한 군대, 법과 질서”를 선호한다면, 탈물질주의는 “개인의 발전과 자유, 정책결정에 대한 시민의 참여, 인권과 환경을 중시하는 가치관”이다.

이에 따라 1981년 이후 세계 각국의 가치관 변화를 추적해보면 1인당 국내총생산(GDP)의 증가에 따라 다른 국가들의 가치관은 역동적으로 변한다. 조금 더 세속적으로, 그리고 조금 더 자기표현에 능동적인 형태로 나아간다. 이 변동에 예외적인 국가가 중국, 핀란드, 그리고 한국 3개국이었다. 중국은 세속합리성이 원래 아주 높은 국가여서 변화 여지가 적다. 여기에다 인구나 영토 규모에서 “신뢰성 있는 전국 단위 사회 조사가 어렵다는 점”을 감안해야 한다. 핀란드의 경우 원래부터 “매우 높은 세속합리성과 자기표현적 가치관을 가지고 있었다”고 봐야 한다. 이 곳 역시 변화 여지가 적다.

이렇게 보면 한국은 세속합리성은 높으나 자기표현적 가치가 낮은 상태를 계속 유지한 특이한 국가다. “1981~1996년 기간 동안 명목 GDP상으로 무려 7배 정도의 경제성장을 이루었음에도 불구하고 거의 변함없이 같은 자리를 지키고” 있는 “거의 유일한 예외 사례”가 된다. 자기표현적 가치가 낮다는 것은 “경제와 안보를 중시하며 자민족중심주의에 빠진 사람들이 많다”는 의미다.

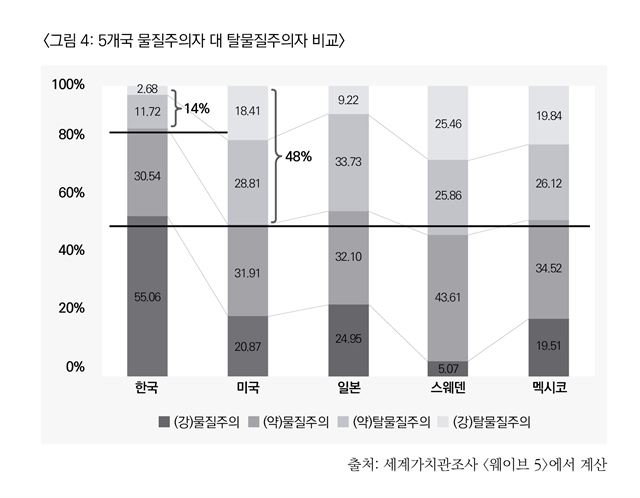

장 교수는 잉글하트를 따라서 각 국의 탈물질주의자 비율을 뽑아봤다. 그랬더니 미국 일본 등 다른 선진국들은 45% 수준인데 반해 한국은 14% 수준에 그쳤다. 대개 물질적 풍요는 심적 여유를 불러온다. 먹고 사는 문제를 떠나 조금 다른 것들을 찾아보게 하고 너그러워지게 마련이다. 한국 사람들은 이런 것 없이 오히려 더 강팍해지는 쪽을 택했다는 의미다. 장 교수는 그 원인을 ‘불안’으로 풀어냈다. 세상 모든 것이 다 불안한 것이다. 전쟁의 경험, 이념적 대립, 정치나 제도에 대한 낮은 신뢰 같은 것들이 자꾸만 불안을 만들어낸다. 장 교수는 “어떻게 보면 너무나 물질적 성장을 하고 싶어 애써 노력했고 대성공을 거두었으나, 탈물질주의 가치관으로 옮겨가지 못해 오히려 성장을 못하고 있는 상황”이라고 정리했다.

탈출구는 있을까. “사회 전반적으로 ‘이제 조금 내려놔도 괜찮다’는 메시지를 던질 필요가 있다”고 말했다. 또 한가지는 ‘명확한 학습’이다. 장 교수는 “불안을 완화하는 것이 복지인데 복지에 대해서도 ‘불안’이 적지 않다”며 “이 상황에서는 100원 증세한 뒤 100원 복지를 제공하는 식으로 차츰 나아진다는 경험을 확실히 제공할 필요가 있다”고 제안했다.

조태성 기자 amorfati@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0