판도라의 상자가 열린다. 세계 최강국의 현직 대통령인 도널드 트럼프의 생명줄이 사실상 이 사람의 입에 달렸다. 지난달 임기를 6년 넘게 남겨두고 돌연 해임된 후 처음으로 공식 석상, 그것도 상원 정보위 청문회에 등장해 증언할 제임스 코미 전 연방수사국(FBI)장 얘기다. 트럼프 대선캠프와 러시아 정부 간 연계 의혹으로 시작해 트럼프의 수사 개입까지 확대된 ‘러시아 스캔들’의 실체가 드러날 지 전세계 이목이 집중되고 있다.

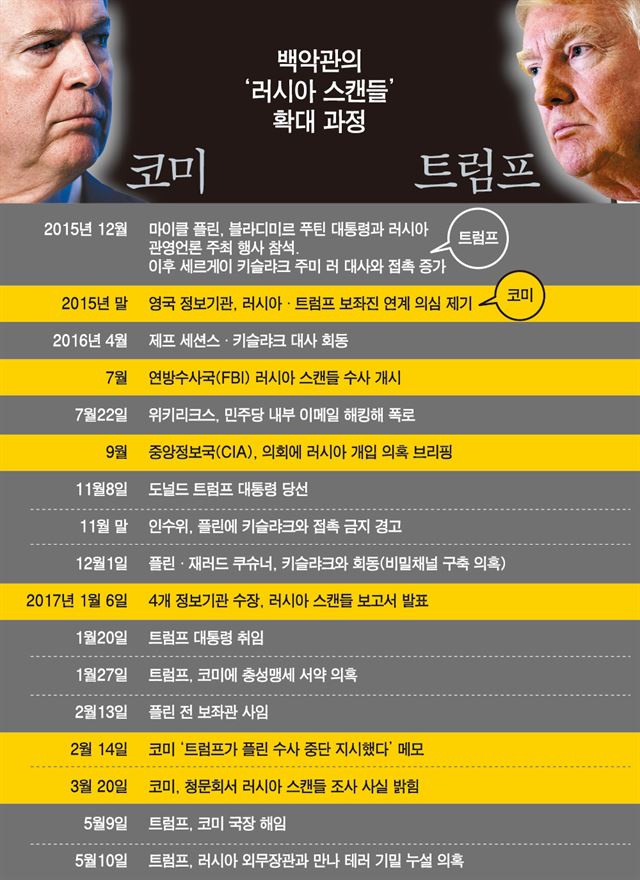

러시아 스캔들의 모든 시작은 2015년 12월로 거슬러 올라간다. 의혹의 출발점에는 코미 전 국장만큼이나 핵심 인물인 마이클 플린 전 백악관 국가안보보좌관이 있었다. 플린 전 보좌관은 당시 33년간 군 생활을 마친 예비역 중장 신분으로 모스크바에서 열린 러시아 관영 방송사 RT의 창립 10주년 행사에 참석했다. 문제는 그의 옆자리에 앉았던 이가 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이라는 점. 이 사실은 이후 플린과 세르게이 키슬랴크 주미 러시아 대사 간 왕래가 부쩍 늘어났다는 사실과 함께 뒤늦게 밝혀져 러시아 스캔들의 도화선이 됐다.

미 대선 경쟁이 본격화한 이듬해 6월 ‘구시퍼2.0’이라는 해커가 민주당 전국위원회(DNC) 내부 자료를 해킹, 공개하면서 의혹은 한층 커졌다. 구시퍼2.0이 러시아 정부와 긴밀히 연계돼 있다는 주장이 나옴에 따라 미 언론이 일제히 ‘러시아가 트럼프 캠프를 도와 힐러리 클린턴 당시 민주당 대선 후보를 궁지로 모는 것이 아니냐’는 데 초점을 맞추고 있었다. 이에 7월 미 정보기관 중 FBI가 처음으로 내사에 착수, 코미 전 국장이 러시아 스캔들에 본격 관여하기 시작했다. 이후 중앙정보국(CIA), 국토안보부 등이 트럼프 보좌진의 뒤를 좇으며 러시아의 대선 개입 가능성에 대해 경고음을 냈으나, 제프 세션스 법무장관과 트럼프 대선 캠프에서 자문 역을 맡았던 카터 페이지, 로저 스톤 등은 아랑곳 않고 러시아 측 인사들과 접촉을 이어갔다.

코미 전 국장은 하지만 엉뚱하게도 대선 직전 클린턴 후보의 ‘이메일 스캔들’ 재수사 결정으로 세간의 주목을 받았다. 대선을 겨우 11일 앞둔 상황에서 ‘폭탄 변수’를 만들면서 그의 결정에 어떤 정치적 셈법이 있었는지 무성한 추측을 낳았다. 하지만 이 역시 대선 이틀 전 불기소 처분으로 마무리되면서 트럼프 대통령과 갈등으로 귀결 됐다. 11월 8일 대통령에 당선된 트럼프는 이후 계속해서 정보기관의 무능력과 정치적 편향성을 문제 삼으며 코미를 향해 공격을 이어갔다.

트럼프 대통령이 홀로 정보기관에 날을 세우는 사이 결국 정보 당국 전체가 러시아 스캔들을 공론화하기에 이르렀다. 올해 1월 6일 FBI와 국가정보국(DNI), CIA, 국가안보국(NSA) 등 4개 정보기관 수장은 “푸틴이 트럼프의 당선을 위해 미 대선 개입을 지시했다”는 보고서를 백악관에 제출했다. 코미 전 국장은 이어 3월 20일 상원 정보위 청문회에서 조사 사실을 밝히며 러시아 스캔들을 공식화했다.

둘의 갈등은 트럼프 대통령이 지난달 9일 코미 전 국장을 전격 파면하면서 정점으로 치달았다. 트럼프 대통령은 코미의 무능력을 이유로 내세웠으나, 사실상 궁지에 몰린 그가 마지막 승부를 걸었다는 분석에 힘이 실렸다. 코미 전 국장이 “대통령의 권한을 존중한다”는 간략한 입장 발표만 내놓자 코미 주변 인사들과 백악관을 통해 트럼프의 러시아 스캔들 봉합 노력에 대한 증언이 쏟아졌다. ‘트럼프 대통령이 코미 전 국장에게 충성맹세를 요구했다‘, ‘플린 전 보좌관에 대한 수사 중단을 지시했다’는 등 탄핵 사유 급의 의혹들이 8일 청문회에서 다뤄질 예정이다.

김정원 기자 gardenk@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0