2014년 9월, 울리 슈틸리케(63ㆍ독일) 감독이 대한축구협회와 계약한 직후 그를 선임한 이용수 기술위원장은 “대한민국 모든 사람은 못 믿어도 나는 믿어라. 만약 당신을 자르려면 그 전에 나부터 나간다”고 말했다. 잠시 생각하던 슈틸리케 감독은 “당신은 시작하기도 전에 자르는 이야기부터 하느냐”고 농담으로 받아 쳤다. 둘은 한참을 웃었다고 한다.

슈틸리케 감독이 승승장구하던 2015년 9월, 이 위원장을 인터뷰한 적이 있다. 그는 “슈틸리케 감독이 잘 하고 있지만 아직 세계 정상과 겨루지 않았다”고 낙관론을 경계했다. 이어 “대표팀 감독에게는 최소 4년은 줘야 맞다. 물론 중간에 아시안컵이나 월드컵 예선 등을 통해 평가는 받아야 한다”고 단서를 달았다. 결국 슈틸리케 감독은 최종 예선의 고비를 넘지 못하고 중도 하차했다.

선수들은 감독의 역량 차이가 전술적 지식이 아니라 동기부여 능력에서 결정된다고 입을 모은다. 전술의 좋고 나쁨보다 선수들이 어떤 자세로 경기에 나서는가가 경기력을 좌우한다는 의미다. 이영표 KBS 축구해설위원은 “경기 전 팀 분위기를 보면 결과를 거의 예측할 수 있다”고 했다. 선수들 스스로 “우리 자신을 위해 열심히 뛰자”고 말하는 분위기를 만드는 사령탑은 ‘일류’다. “감독을 위해 열심히 뛰자”고 외치는 팀의 사령탑은 ‘초일류’다.

이런 측면에서 슈틸리케 감독은 ‘이류’라는 평가다. 익명의 축구인은 “최근 대표 선수들의 정신 자세를 지적하는 목소리가 있는데 월드컵에 출전 못하면 가장 큰 타격을 받는 게 선수들이다. 설렁설렁 뛸 이유가 없다”며 “열과 성을 다해 선수를 뛰게 만드는 게 바로 감독 능력”이라고 지적했다.

동의하면서도 고개를 갸웃하게 된다.

슈틸리케 감독이 부임 초기 매끄럽게 안착한 원동력도 ‘동기부여’였다. 그는 프로축구 K리그 클래식(1부) 뿐 아니라 챌린지(2부)도 보러 다녔다. 축구협회 직원이 챌린지의 한 선수를 소개하자 “선수 정보를 미리 들으면 편견을 가진다. 그러지 말라”고 요청했다. 2015년 9월 라오스(홈)-레바논(원정)과 월드컵 2차 예선 2연전을 앞두고 이용수 위원장은 대표팀의 이원화(라오스는 K리거, 레바논은 유럽파로 소화)를 제안했다. 하지만 슈틸리케 감독은 “라오스전을 치른 뒤 레바논으로 넘어갈 때 K리거 5~6명을 빼야 하는데 그들에게 일회용이라는 인식을 심어주고 싶지 않다”고 거절했다.

붙박이 주전에게는 위기감을 심어주고, 비주전에게는 ‘열심히 하면 태극마크를 달 수 있다’는 의욕을 북돋아줬던 그가 지금은 왜 동기부여에 실패해 낙마하는 처지가 됐을까. 2차 예선의 상대는 약했고 최종 예선 상대는 좀 더 강하다는 단순한 이유는 아닌 것 같다. 2015년 1월 호주 아시안컵에서 강자들을 누르고 준우승을 차지한 건 어떻게 이해해야 하나.

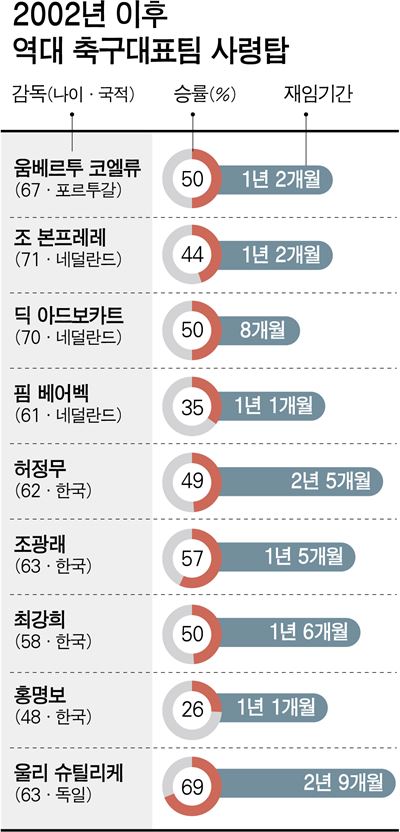

2002년 이후 슈틸리케 감독까지 9명의 사령탑이 대표팀을 거쳐 갔다. 평균 재임기간은 1년 5개월 남짓. 계약기간을 채운 사람은 3명뿐이다. 한국 축구가 슈틸리케 이후 또 한 번 ‘독이 든 성배’의 잔혹사를 되풀이하지 않으려면 이 해답을 찾아야 한다.

윤태석 기자 sportic@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0