재학생 직무체험 프로그램 등

서울ㆍ수도권에 쏠려 ‘양극화’

“도농 맞춤형 지원을” 목소리

취업 스펙 쌓기에 한창인 충북대 4학년 김모(23)씨는 “서울에 사는 것이 가장 큰 스펙처럼 느껴질 지경”이라고 했다. ‘대학생 기자단’ ‘서포터즈’ 등 학기 중에 있는 기업들의 대외활동은 모임이 대부분 서울에서 이뤄지다 보니 ‘그림의 떡’에 불과하다. 방학마다 기업 인턴을 위해 서울로 올라가 고시원에 머물 수밖에 없다. 인턴 월급을 받아봐야 생활비에도 턱없이 못 미친다. 비단 민간기업 얘기만이 아니다. 정부가 주도하는 각종 취업지원 프로그램도 모조리 서울과 수도권에 쏠려 있다는 게 더 큰 문제다. ‘서울공화국’에서 지방의 취업준비생들은 철저히 소외되고 있는 셈이다.

5일 고용노동부에 따르면 인문계열 대학 재학생들이 본격적인 취업 준비에 앞서 기업현장에서 직장생활과 업무를 경험할 수 있는 기회를 주는 ‘재학생 직무체험’의 참여 연수기관은 이날 현재 191개로 이중 68%(130개)가 수도권에 위치한 것으로 나타났다. 심지어 강원과 충북, 세종에는 직무체험이 가능한 기관이 단 한 곳도 없었다. 이 프로그램은 이수 시 월 40만원의 연수비뿐 아니라 교양 학점도 인정받을 수 있어 학생들 사이 선호도가 높지만, 지방 대학생들로선 참여가 거의 어렵다.

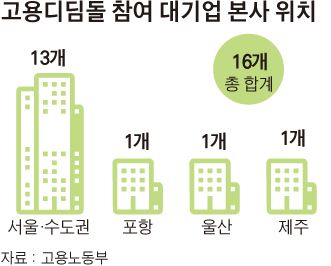

취업준비생들이 대기업 및 공공기관에서 직무교육을 받은 후 협력사에서 인턴으로 일할 수 있도록 주선하는 ‘고용디딤돌 프로그램’도 사정은 비슷하다. 참여하는 전체 대기업 16개 중 13개(81%) 기업의 본사가 수도권에 있다. 이 프로그램은 청년에게는 일자리를, 중소기업에는 대기업 교육을 거친 우수 인력을 선발할 기회를 줄 목적으로 정부가 지난해 말 도입했다. 그러나 프로그램에 합격하면 최소 2개월에서 길게는 7개월의 교육 및 인턴 기간을 거쳐야 하는데, 대기업과 협력사들이 수도권에 몰려있는 탓에 지방 거주 취업준비생들은 공정한 기회를 보장받지 못하고 있다는 지적이 나온다.

지방의 취업준비생을 위한 취업 지원사업은 주로 지방자치단체 차원에서 이뤄지고 있다 보니 각 지자체의 재정 형편에 따라 사업의 질과 양이 들쑥날쑥한 점도 문제다. 고용부가 발간한 ‘2016년 청년고용정책 프로그램’ 자료에 따르면 지난해 지자체 차원에서 총 113개의 청년 취업지원 사업이 이뤄졌다. 그러나 경기와 부산의 경우 각각 21개의 지원 사업이 집행된 반면 전남은 청년 잡 콘서트 단 1건, 강원은 아르바이트ㆍ부업 지원활동 등 단 2건의 지원 사업만이 실행되는 등 지자체간 양극화가 심각했다.

전문가들은 지자체에만 맡겨둘 것이 아니라 중앙정부 차원에서 지방의 취업준비생들을 고려한 지원책을 내놔야 한다고 지적한다. 정초원 복지국가소사이어티 연구원은 “재정자립도가 낮은 지자체는 재원 부족으로 청년들의 취업지원에 소홀해질 수 밖에 없는 만큼 중앙정부가 청년취업에 컨트롤타워 역할을 하면서 도ㆍ농 별로 맞춤형 지원을 해야 한다”고 말했다.

전혼잎 기자 hoihoi@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0