분단을 그리는 민중미술 작가 송창(65)은 캔버스에 꽃을 심는다. 그 꽃은 죽음의 처연한 얼굴이다. 조화(弔花)이므로.

2010년 경기 연천군 미산면 유엔군 화장장에서 작가는 조화 한 다발을 봤다. 전쟁이 없었다면 죽지 않았을 생명의 은유였다. 공동묘지에서 주운 조화를 채색해 작품에 달기 시작했다. “시대를 직시하는 것이 작가의 길”이라고 믿는 이의 묵묵하고도 고집스러운 헌화였다. 유엔군 화장장의 비석, 녹슨 경원선 철로, 육중한 탱크… 묵직하게 그린 분단의 날풍경마다 꽃이 피어났다. 눈물처럼, 꽃비처럼. “꽃으로 꾸민 상여처럼 꽃은 산 자와 죽은 자를 연결한다. 사라지고 잊힌 이들에게 산 자의 애도와 위로를 전하고 싶었다.”

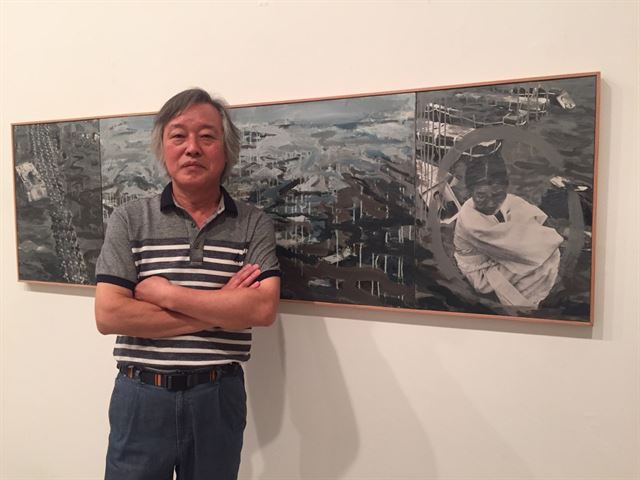

송 작가의 개인전 ‘꽃그늘’이 서울 소격동 학고재 갤러리에서 열리고 있다. 회화와 실크스크린, 설치 작품을 비롯한 1980년대 초기작부터 39점을 선보인다. 최근작의 소재는 분단이다. 경기 연천군, 철원군, 파주시 등 전쟁의 상흔을 안고 사는 곳들의 풍경을 담았다. “분단은 현재이고 현실이다. 한국 사회의 모든 문제는 남북한 분단 체제가 만들었다. 통일될 때까지 분단을 그리겠다.”

‘꿈’(2013)의 배경은 경기 연천군 남계리 임진강변. 작가는 주상절리로 유명한 관광지가 된 현재가 아닌, 한국전쟁 때 치열한 전투가 벌어진 과거의 모습을 그렸다. 핏빛 하늘과 검은 연기, 끊어진 교량은 전쟁의 비극을 실증한다. ‘굴절된 시간’(1996)은 분단을 보다 직설적으로 담았다. 힘차게 뻗은 소나무 줄기를 녹슨 칼이 무자비하게 동강 친다. 소나무 껍질을 붙여 만든 소나무는 허리 잘린 한반도이자, 분단의 아픔을 견디고 사는 이들의 마음이다. 작가는 분단을 그린 캔버스마다 빗물이 흘러내린 흔적을 남겼다. “철책선과 탱크 같은 분단의 상징들이 녹슬고 헐어 없어지기를 바랐다.”

전남 장성 태생인 작가는 1980년 광주 조선대학 회화과를 졸업했다. 5ㆍ18 광주민주화운동 때는 서울에 있었다. “군 진압이 끝났다는 얘기를 듣고 새벽 첫 버스를 타고 광주로 갔다. 전남도청 앞에 관들이 아무렇게나 쌓여 있었다. 아이를 잃은 어미들이 소리도 못 내고 울었다. 오늘 살지 죽을지 모르는 시절이었다.” 전시엔 당시 광주의 풍경을 담은 작품들도 나왔다. 전시는 9월24일까지.

최문선 기자 moonsun@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0