‘기록(record)’을 하는 이유는 잊지 않고 계속해서(re), 마음(cord)에 담아두기 위해서다. ‘기록(記錄)’의 ‘기(記)’는 자기 몸에 새긴다는 의미고, ‘록(錄)’은 쇠에 새긴다는 뜻이다.

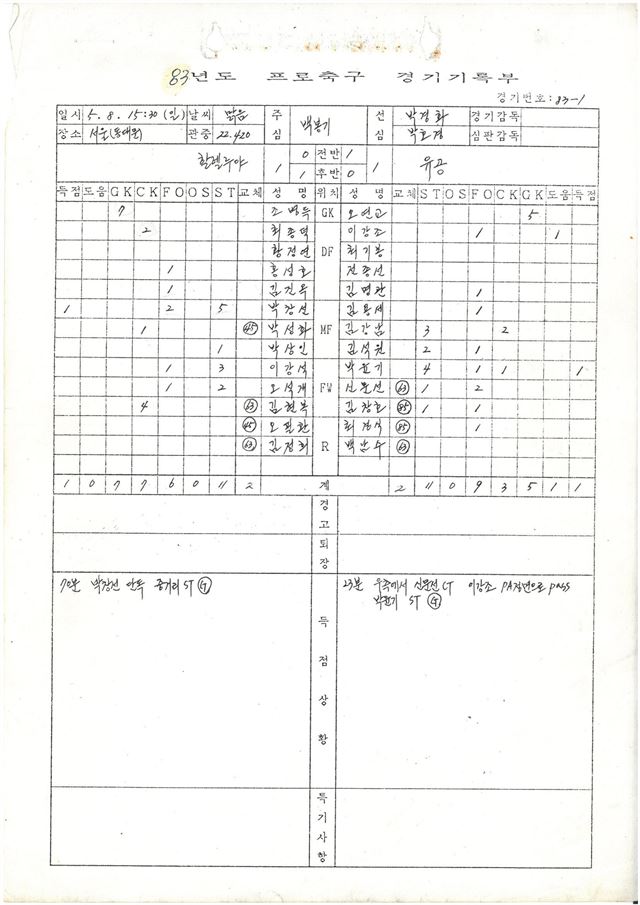

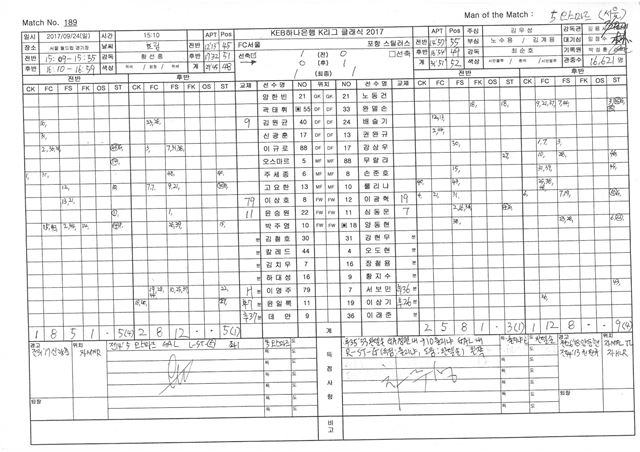

‘기록의 스포츠’하면 흔히 야구를 떠올리지만 축구 기록지 가치도 이에 못지않다. 프로축구 출범 당시인 1983년 기록지는 출전선수와 득점 방법, 득점자 등만 적혀 있을 정도로 단순했다. 하지만 지금은 기록지만 봐도 경기 상황을 일목요연하게 알 수 있는 수준이다. K리그는 매 경기 수기(手記)기록원과 보조기록원을 각각 한 명씩 배정한다. 수기기록원은 말 그대로 손으로 기록지를 작성하고 보조기록원은 수기기록원을 보조하며 실제경기시간과 볼 점유율을 체크한다. 보조기록원이 투입된 건 2012년부터다. 그 전까지는 수기기록원 한 명이었다.

지난 24일 서울월드컵경기장에서 열린 서울과 포항의 경기 직전, K리그 ‘최장수 기록원’ 박성훈(44)씨를 만났다. 대학에서 체육을 전공한 그는 프로축구연맹 직원이었던 대학 선배의 권유로 1998년부터 기록원을 했다. 그는 “축구가 좋아 시작한 일이었는데 20년이 됐다”며 미소 지었다. 620경기의 기록지가 그의 손에서 씌어졌다. 박 씨는 새 기록원을 뽑을 때 면접관을 하고 그들을 교육할 정도로 이 분야의 ‘대부’로 통한다.

20년 전이나 지금이나 기록원의 준비물은 크게 다르지 않다. 망원경과 초시계, 종이뭉치, 펜. 기록원 자리는 경기가 가장 잘 보이는 곳에 위치해 있다.

박 씨는 “기록원은 경기를 ‘구경’하면 안 된다”고 했다. 초보 기록원들은 평소처럼 축구를 ‘구경’하기 마련인데 본연의 임무인 기록은 ‘깜빡’하기 쉽다. 지금이야 모든 경기가 중계되고 경기장마다 전광판에서 느린 장면으로 재생도 해주지만 중계도 없고 전광판에 스코어만 새겨지던 시절에는 한 장면을 놓치면 꼼짝없이 경기감독관 등 주변 사람들에게 아쉬운 소리를 하며 복기해야 했다. 박 씨도 처음엔 서툴렀다. 수원종합운동장에서 열린 수원과 부산의 경기였다. 평소 팬이었던 안정환(41ㆍ당시 부산)이 골을 넣자 박 씨는 자기도 모르게 자리를 박차고 일어났다. 이어진 무시무시한 정적. 뒤통수가 뜨끔해 바라보니 홈 팀 수원 관계자들의 얼굴이 붉으락푸르락 했다. 막상 안정환이 골을 어떻게 넣었는지는 기억이 나지 않아 애를 먹었다.

이런 시행착오를 겪으면 냉정하게 경기를 ‘관찰’하게 된다. 박 씨는 이미 한참 전에 이 수준을 넘어섰다. 그는 “언론이나 팬들에게 보이지 않는 수훈 선수를 발견하고 감독의 전술도 평가하는 정도”라고 웃었다. ‘훈수’를 둘 줄 아는 경지라고 할까.

그는 늘 킥 오프 100분 전 도착해 선발 명단을 확인하며 차분히 경기를 준비한다. 이런 습관이 생긴 건 과거 아찔한 기억 때문이다. 한 번은 대전 출장 길에 오르며 2시간 30분이면 충분하겠다고 계산한 뒤 출발했는데 5시간이 걸렸다. 고속도로 한복판에 갇혀 있는 동안 전반전 휘슬이 울렸다. 인터넷 중계도 없던 시절이라 박 씨는 대전 구단 관계자에게 “전화로 경기 상황 좀 불러 달라”고 통사정을 해야 했다. 수화기 너머로 받아 적으며 하프타임에 도착했고 전반전 기록지를 팩스로 무사히 프로연맹에 전송할 수 있었다.

기록원에게는 꼼꼼함, 집중력, 단순기억력이 요구되지만 ‘강단’도 필요하다. 지난 20일 수원과 제주의 경기. 제주 수비수 알렉스(28)가 자기 진영 깊숙한 곳에서 전방으로 롱패스(80m 이상)를 했는데 이 볼이 바운드 돼 수원 골키퍼 키를 넘어 황당한 골인이 됐다. 이 때 알렉스에게 패스를 해준 제주 권순형(31)의 패스를 도움으로 봐야 할까. 당시 기록원이었던 박 씨는 도움으로 인정하지 않았다. 다음 날 제주 구단이 프로연맹에 항의했지만 그는 “득점이 이뤄지도록 직접(결정적인) 플레이에 관여한 선수에게만 도움을 주는 게 원칙이다. 권순형의 패스는 해당하지 않는다. 구단이나 선수는 공격포인트가 하나라도 많길 바라지만 원칙은 지켜야 한다”고 뜻을 굽히지 않았다.

지난 17일 전북 이동국(38)이 포항과 경기에서 날린 왼발 강 슈팅이 동료 한교원(27)의 발에 살짝 맞고 골문으로 들어갔다. 처음에는 이동국의 골로 잘못 알려졌다가 나중에 ‘이동국 도움, 한교원 골’로 정정됐다. 이 도움으로 이동국은 프로축구 최초 ‘70(골)-70(골)’에 클럽에 가입하는 역사를 썼다. 많은 팬들이 “이 정도는 이동국의 득점으로 인정해야 하지 않느냐”고 주장하고 있어 비록 이날 경기 기록원은 아니었지만 박 씨의 의견을 물었다. 그는 “득점되기 직전 공에 마지막으로 접촉한 공격 측 선수가 득점자다. 이동국 도움, 한교원 골이 맞다”고 설명했다.

이어 2002년 한일월드컵 3,4위전에서 송종국(38)의 득점을 예로 들었다. 당시 송종국이 날린 중거리 슈팅이 차두리(37) 엉덩이에 맞고 골이 됐는데 송종국 득점으로 인정됐다. 그러나 박 씨는 “규정에 따르면 송종국이 아니라 차두리의 득점이 됐어야 한다“고 말했다. 이 기준대로면 차두리는 한국 월드컵 역사에 득점자로 이름을 남길 수도 있었다. 박 씨는 “기록원은 경기 후 꼭 대기심과 득점, 도움 선수와 시간 등을 체크한다. 상황이 애매하면 구단 주무(매니저)에게 물어보고 그래도 확실치 않으면 해당 선수에게 직접 확인 한다”고 했다. 이런 지난한 과정을 거쳐 한 장의 기록지가 탄생한다.

하지만 프로축구 기록원의 처우는 열악한 편이다. 수기기록원은 경기 당 10만원의 수당을 받는다. 2012년 7만원에서 10만원으로 올랐고 5년째 같은 금액이다. 프로축구는 프로야구와 달리 토, 일요일만 경기가 있어(주중 수요일도 가끔 열림) 기록원을 직업으로 삼기엔 불가능하다. 박 씨도 평일에는 자영업에 종사한다. 다른 기록원들도 체육 교사 등 각자 직업이 있다. 박 씨는 “이런 환경에서도 기록원들이 주말에 가족, 친구 모임을 빠지고 축구장을 찾는 건 프로축구를 그만큼 사랑하기 때문이다. 하지만 사명감 있는 기록원들이 점차 줄고 있다”며 “이런 현상이 지속되면 기록원 양성이 힘들고 당연히 체계적인 기록 관리도 안 된다”고 아쉬워했다. 그는 “기록지는 단순한 종이가 아니다. 프로축구의 역사다. 선수는 사라져도 기록은 영원하다는 걸 알아야 한다”고 강조했다.

윤태석 기자 sportic@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0