“나는 혼자이고 싶습니다. 주변엔 사람이 그득해야겠지만 말입니다”

프랑스 삽화가 장 자끄 상뼤가 한 인터뷰에서 한 저 말은 이뤄질 수 없는 꿈이다. 보는 사람은 보여져야 한다. 빽빽한 도시에서 조망은 권력이다. 서울 성북구 성북동 ‘더 그레이’는 돈 없이 조망 권력을 획득하기 위해 산으로 올라간 어느 50대 독신자의 집이다. 아파트 고층을 비롯해 서울의 온갖 고지대를 전전하던 그는 북악산 자락의 산동네에 첫 집을 지었다.

소음을 피해 산으로 올라가다

“세상의 소음으로부터 벗어나고 싶다”는 건축주의 바람은 쉬운 듯 쉽지 않았다. 25층 아파트로 올라가니 바로 옆에 25층 아파트가 있었고, 서울을 벗어나 외곽으로 나가려니 출퇴근이 문제가 됐다. 무엇보다 그는 남들 사는 건 보고 싶어했지만 자신이 사는 건 보이고 싶어하지 않았다.

“바다나 산은 생각보다 단조로워요. 그런 걸 매일 보면 식물처럼 살아야 할 겁니다. 사람들 사는 이야기가 가득한 집과 건물을 보며 사는 게 가장 좋은 것 같아요. 단, 남들은 나를 볼 수 없어야죠.”

“불평등한 시선”을 선망한다고 대놓고 말하던 그가 산꼭대기에 묻혀 있는 듯한 이 집을 발견했을 때 난생 처음 집 짓기를 결심한 건, 그래서 당연한 일이었다. 앞쪽으로 차 한 대 겨우 다닐만한 골목이 있고 뒤쪽으론 90도로 깎아지른 옹벽 아래 서울 시내가 막힘 없이 펼쳐지는 이곳을, 그는 “보는 순간 내 땅이라고 생각했다”고 한다.

자본주의 사회에서 불평등은 돈을 지불해야 얻을 수 있지만, 돈 대신 부지런함이나 다리 근육으로도 대체할 수 있다. 평지에서 집까지의 거리를 만보기로 계산하면 아파트 10층 높이를 훌쩍 넘는다. 차들도 속도를 늦출 수 없는 가파른 오르막을 그는 매일 오르내릴 준비를 마쳤다. 땅을 보려고 차로 언덕을 올라온 강미란(유오건축) 건축가는 “롤러코스터를 타는 줄 알았다”고 하면서도 눈 앞의 독보적인 풍경에 감탄했다.

“누가 봐도 전망이 주가 될 수 밖에 없는 집이었어요. 이 전망을 어떻게든 살려야겠다는 생각이 들었죠. 물론 동시에 공사가 쉽지 않겠다는 생각도 들었어요.”

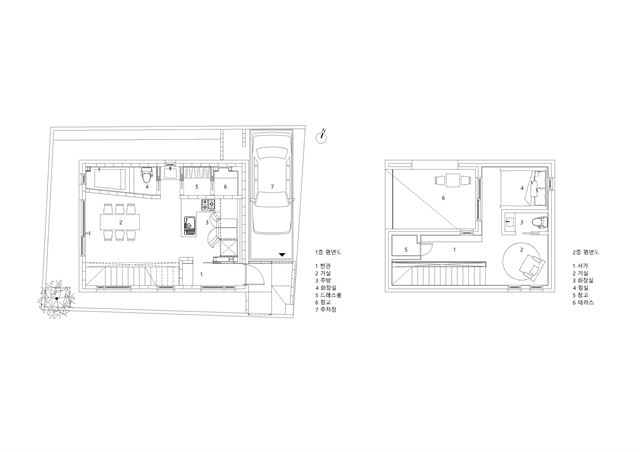

건축가의 예상은 현실이 돼 신축으로 예정됐던 공사는 도중에 증축으로 변경됐다. 레미콘이 오르기 어려운 높이라 원래 있던 집의 기초는 남기고 그 위에 공사를 진행해야 했던 것. 기존의 수십 년 된 단층집은 옛집들이 흔히 그렇듯 조금씩 불법 증축을 거듭해, 공사 당시 대지엔 집이 꽉 들어차 있었다. 조악하게 덧댄 건물들을 뼈대만 남기고 철거한 뒤 법적 이격거리를 계산하자 남은 건축면적은 41.62㎡(약 12.5평). 면적을 추가로 확보하기 위해 건물을 2층으로 올리고, 1층에 거실과 주방, 2층엔 침실과 서재를 배치했다.

어디에 어떻게 창을 낼 것인가는 ‘불평등의 꿈’을 실현할 중요한 열쇠였다. 골목에서 본 집은 길을 등지고 돌아앉은 모양새다. 마지못해 뚫은 듯한 작은 창문은 마치 벙커 안에서 숨 죽이고 바깥을 정찰하는 사람처럼 장난스럽다. 잔뜩 참았던 숨은 반대쪽을 향해 터진다. 건축가는 도심이 내려다 보이는 남서쪽을 향해 전면창을 내고 1,2층 모두 테라스를 만들어, 안에서도 밖에서도 풍경을 즐길 수 있게 했다. 테라스에 나와 서면 왼쪽으론 남산, 오른쪽으론 멀리 북한산까지 내다 보인다.

“조망을 극적으로 살리려고 위, 아래층을 관통하는 전면창 등을 구상했는데, 증축으로 바뀌면서 할 수 있는 게 많이 줄었어요. 대신 대지 경사를 따라 지붕을 기울여 2층 침실 천장을 3m 정도로 높게 잡았습니다. 아래층에 부족한 개방감을 위층에서 느낄 수 있도록요.”

벽도 천장도 바닥도… 잿빛 일색의 돌집

집 내부는 외부에 이어 온통 회색이다. 벽은 연회색의 시멘트 블록, 바닥은 흑색의 에폭시 마감, 심지어 싱크대와 계단 상판까지 진회색의 콘크리트다. 명도만 조금씩 달리한 잿빛 일색의 실내는 “집 전체가 단일한 무채색 톤이면 좋겠다”고 한 건축주의 의견을 반영한 것이다.

“싱크대나 계단 상판으로 콘크리트는 흔치 않은 자재죠. 저도 상업공간이 아닌 주거공간에 사용하는 건 처음이에요. 고가이기도 하고요.” 기존에 많이 쓰이는 싱크대 재료와 비교하면 “기능상 큰 차이는 없다”는 게 건축가의 설명이다. “계단 상판을 콘크리트로 쓸 경우 무게가 상당하기 때문에 나무에 비해 안정감이 높습니다. 변색이나 틀어짐도 없고요. 그래도 역시 가장 큰 차이는 시각적인 거죠. 거칠고 어둡고 다소 차가운… 건축주의 취향이 일반적으로 한국 주택에서 선호하는 모든 요소와 상반됐어요. 사실 저도 이런 느낌을 좋아해 즐겁게 작업했습니다.”

싱크대를 주문 생산하는 업체에서 색을 잘못 보내와 남게 된 콘크리트 상판으로 테이블을 만들자, 비로소 풀 한 포기 안 날 것 같은 돌의 집이 완성됐다. 여기에 천장등 대신 벽등을 달아 실내 조도를 낮추니 그야말로 은둔자의 벙커다. 그 흔한 원목 자재 하나 없는 집의 주인이 목공을 취미로 한다는 것은 재미있는 역설이다.

“살다 보니 나무 보다 돌이나 철이 더 따뜻하다는 생각이 들더군요. 나무는 죽여서 만들지만 돌은 땅에서 나오니 더 친환경적이기도 하고요. 나무가 없진 않습니다. 베란다에 나무 하나 심을 자리를 만들었는데 철이 되면 모과나무를 심으려고 해요. 모과차 담가 먹으려고요.”

태도가 반복되면 메시지가 된다. 이 고집스런 집도 뭔가를 말하려는 듯 하다. 색도 없고 빛도 없고 사람도 없는 이 집에서, 그는 돌의 온기와 먼 발치의 소음으로 삶을 데우며 혼자만의 시간을 보낸다.

황수현 기자 sooh@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0