아메리카노가 인기 있는 것은

뜨뜻하고 구수한 숭늉문화 때문

요즘은 스페셜티 커피 ‘강박증’

자신의 미각을 믿으면 돼

일본 유학시절 커피에 빠져

최근 ‘커피 과학’ 번역했지만

커피는 과학을 넘어 예술

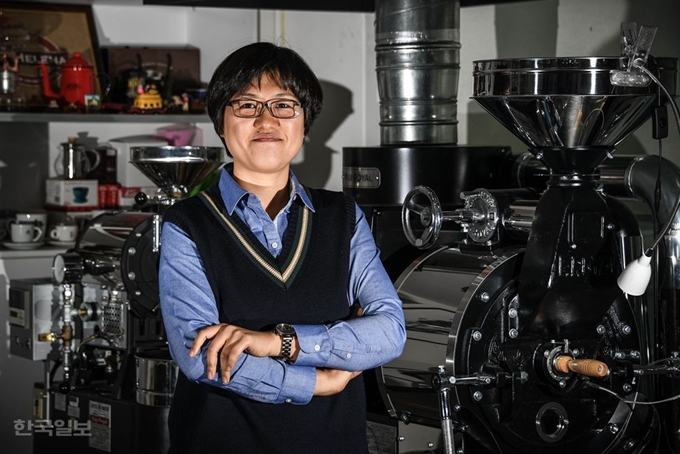

커피콩을 볶으면 터진다. 팝콘, 뻥튀기보단 얌전하게 터지지만 반드시 터진다. 처음엔 “탁탁”, 조금 있다 “틱틱” 하고 꼭 두 번씩 터진다. 커피 용어로 ‘크랙’이라 부르는 현상이다. 커피콩 볶는 기계, 로스팅기를 매일 만지며 사는 윤선해(44) 후지로얄코리아 대표는 어느 날 아침 커피콩 터지기를 기다리다 무릎을 쳤다. “인생도 그렇겠구나!” 쪼글쪼글 못생긴 생두는 쓸모가 없다. 시간과 정성을 쏟으면 단단하고 고소한 원두로 다시 태어난다. “콩알만한 커피콩도 터지는데, 우리 삶도 두 번은 터지지 않을까요? 커피 강의하면서 이렇게 얘기하면 다들 괜히 힘이 난대요(웃음).”

윤 대표는 일본 후지로얄의 커피 기구를 수입해 판다. 고용한 직원이 6명이고 8년째 매달 250만원을 기부하며 사는 삶이니, 그의 말대로 하면 이미 터진 인생이다. 4일 서울 서교동 사무실에서 만난 그는 자신을 ‘25년 차 커피 오타쿠’라 불렀다. 1990년대 초 ‘쟈뎅’ 같은 1세대 원두커피숍이 유행할 때부터 커피를 열심히 마시고 더 열심히 공부했다. 사무실 책장에 꽂혀 있는 커피 책이 약 100권(집엔 300권이 있다). 책장 옆엔 ‘커피 셀러’가 있다. 50병 들이 와인 셀러의 온도를 15, 16도로, 습도를 55~60%로 맞춰 두고 커피콩을 보관한다. 원두 산화가 늦춰져 길어야 2주인 상미 기한이 3, 4개월까지 늘어난다고 한다.

한국에서 커피 문화만큼 빨리 변한 게 있을까. 커피의 대명사는 자판기 커피, 믹스 커피가 아닌 아메리카노가 됐다. “아메리카노를 누구나 부담없이 마시는 건 숭늉 문화 때문 아닐까요. 뜨뜻하고 구수한 걸 수시로 마시는 게 익숙한 거죠.” 한국산 아메리카노는 아직 그저 후루룩 마시는 숭늉 수준이라는 게 윤 대표의 평이다. “카페에서 아메리카노 만들 때 쓰는 물이 보통 98℃예요. 손님 취향이 아주 차갑거나 아주 뜨거운 커피거든요. 커피가 너무 뜨거우면 좋은 맛, 나쁜 맛 모두 사라져요. 뜨거운 맛만 남죠. 70도 정도가 커피 맛을 온전히 즐기기에 알맞은 온도예요.”

순간 압력으로 커피를 추출하는 에스프레소 머신처럼 순식간에 달아오르는 건 한국인의 기질. 요즘 스페셜티 커피 유행이 그렇다. 윤 대표는 “스페셜티 커피 강박”이라 불렀다. 스페셜티 커피는 강하고 신맛을 좋아하는 미국 소비자 입맛에 맞춘, 미국 스페셜티 커피협회(SCAA)가 인증하는 커피다. “스페셜티 커피는 물론 좋은 커피예요. 하지만 모든 식재료는 변해요. 어제의 나와 오늘의 내가 다른 것처럼, 햅쌀이 묵은 쌀 되는 것처럼요. 또 좋은 쌀을 쓴다고 누구나 밥을 잘 지을 수 있는 건 아니죠. 스페셜티 커피를 들여와 보관, 정제, 로스팅, 추출 중에 한 가지라도 제대로 하지 않으면 나쁜 커피가 돼요. 그런데 ‘이 커피 맛이 조금 이상하다’고 하면 ‘이게 스페셜티 커피인데 무슨 말이냐! 커피도 모르면서!’라고 무시하죠.”

윤 대표는 일본 카페 바하의 다구치 마모루, 호리구치 커피의 호리구치 도시히데 같은 커피 장인들과 교류하며 커피를 배웠다. 그는 일본통이다. 도쿄국제대학에서 국제관계학을 전공하고 일본 신문사와 에너지회사에서 일했다. 내내 커피에 빠져 있던 그가 일본에서 커피를 전공했다고 아는 사람이 많다. 2007년 국내 에너지대기업에 스카우트돼 15년 만에 귀국했지만, 사내 정치에 떠밀려 2년을 넘기지 못하고 퇴사했다. 커피 같은 쓴 맛, 아니 상한 커피의 절은 맛을 제대로 본 셈이다.

한국 커피 문화에는 ‘사람’이 빠져 있다는 게 윤 대표의 진단이다. “일본은 1980~1990년도에 커피 붐이 불면서 커피 저변이 튼튼해졌어요. 좋은 커피가 양산되기 전이니까 커피 내리는 기술부터 발달했어요. 한국은 반대예요. 기술이 없으니 좋은 원료, 좋은 기계로 어떻게 해 보려고 하지만 한계가 있죠. 바리스타 자격증은 운전면허증 같은 거예요. 좋은 커피를 만들 수 있는 능력을 보장하는 게 아닌데도 바리스타가 되는 순간 공부를 멈추는 사람들이 많아 안타까워요. 좋은 커피는 좋은 커피를 많이 마셔 본 사람만 만들 수 있어요.”

소비자가 이런저런 말에 휘둘리지 않고 좋은 커피를 알아 보는 방법은 뭘까. ‘혀’다. 밥과 발효식품을 먹고 사는 한국인의 혀는 예민하게 단련돼 있다. 좋은 신맛과 나쁜 신맛을 구별할 줄 알고, 나물 같은 쓴 음식에서도 단맛을 발견한다. “자기 미각을 믿으면 돼요. 커피를 전혀 모르는 사람들에게 블라인드 테스트를 하면 나쁜 커피를 귀신처럼 골라내요. 기분 나쁘진 않은데 낯선 맛이라면 특이한 커피니까 다시 한 번 도전해 보면 좋겠죠. 불쾌한 맛이 나면 나쁜 커피니까 버리면 되고요. 커피에 정답은 없어요. 저도 가끔 설탕을 듬뿍 타 마셔요. 편안한 맛을 찾는 게 중요해요.”

윤 대표가 알려 준 간단한 커피 판별법. 식은 아메리카노에 하얀 막이 뜨면 나쁜커피다. 프랜차이즈 커피전문점 커피가 대개 그렇다. “나쁜 원두커피보단 인스턴트 스틱커피가 나아요. 좋은 커피, 좋은 카페 추천해 달라는 지인들에겐 차라리 커피콩을 볶아 나눠줘요.” 소설가 김탁환, 만화가 강풀 등이 10년째 윤 대표 원두 마니아다.

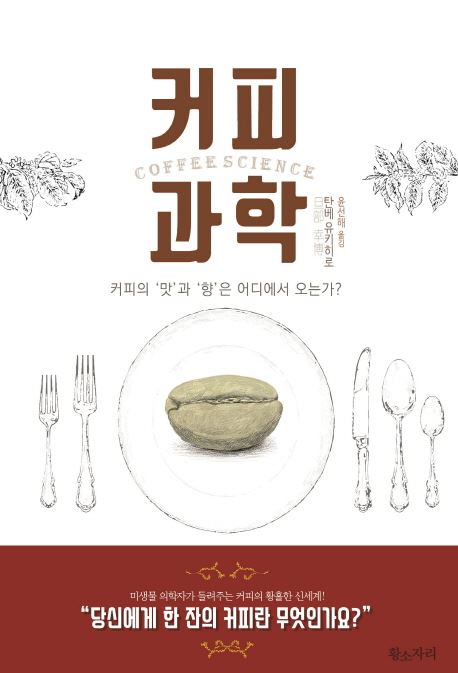

윤 대표는 최근 ‘커피 과학’(황소자리)을 번역해 냈다. 저자인 단베 유키히로 박사는 미생물학자이자 약리학자인 일본의 커피 오타쿠다. 커피 맛의 비밀을 파헤치기에 적격인 이력이다. 지난해 일본에서 나온 책을 보고 “이 책은 무조건 국내에도 소개해야 한다”고 출판사를 설득했다고 한다. 책은 그야말로 오타쿠스럽다. 과학 용어와 그래픽이 뒤덮었지만, 읽고 나면 감탄하게 된다. “아하!” 그래도 이런 책을 읽는 수고를 감수하면서까지 커피를 마셔야 할까. “알면 개운해지니까요. 저자는 과학을 제목으로 달았지만, 결국 커피는 예술이라고 결론내려요. 과학이 전부가 아니에요. 과학을 알아야 제품을 만들 수 있지만, 과학만 알아선 만들 수 없어요. 같은 커피콩인데 쓴 날도 있고 단 날도 있어요. 마음이 어두운 사람이 내리는 커피 맛은 어두워요. 우리 인생과 커피, 신기하게 닮지 않았나요?”

최문선 기자 moonsun@hankookilbo.com 박혜인 인턴기자(중앙대 국제정치학 4)

커피 과학

단베 유키히로 지음ㆍ윤선해 옮김

황소자리 발행ㆍ312쪽ㆍ1만5,000원

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0