※편집자주: ‘목욕재개’는 '목욕을 다시 이야기한다’는 의미로, '초보 목욕커'의 눈으로 바라본 목욕 세계를 소개하는 코너입니다. 대중목욕탕, 찜질방, 온천 등을 망라한 한국의 목욕 문화를 탐구하고, 습관적으로 씻는 목욕이 아닌 '더 잘 씻는 법'을 고민합니다.

동네 목욕탕 주인은 최고 성수기인 ‘명절 연휴’가 되면 몰려드는 인파에 쾌재를 불렀다. 명절을 앞두고 ‘목욕재계’한 후 새해를 맞이하려는 이들로 문전성시를 이뤘다. 오랜만에 만난 손자와 손녀를 직접 씻기려는 조부모의 내리사랑이 펼쳐지는 공간이기도 했다. 연휴 막바지엔 파김치가 된 그 시대의 며느리들이, 노곤함과 스트레스를 풀기 위해 목욕탕을 찾았다.

아파트가 보편적인 주거 형태로 자리 잡지 않았던 시대, 대중목욕탕은 따뜻한 물을 마음껏 쓸 수 있는 유일한 시설이었다. 때를 미는 목욕은 ‘연중행사’였고, 일가족이 모이는 명절이 다 함께 ‘목욕하기 좋은 날’로 낙점됐다. 한국목욕업중앙회 김수철 사무총장은 “1980년대까지는 일부 부유층만 집에 목욕 시설이 있었기에 대다수 서민은 명절에만 거창한 목욕을 할 수 있었다”며 “요즘은 굳이 명절이 아니더라도 씻을 수 있는 여건이 갖춰졌기 때문에 명절 목욕 풍경이 사라지고 있는 양상이다”고 말했다.

■ 명절 전 당국이 나서서 때려잡던 ‘목욕 요금’

"정부가 특히 연말연시와 구정을 전후해 업자들의 담합 행위에 의한 부당 요금 인상을 감시할 대중 서비스 요금은 목욕료, 이ㆍ미용료, 대중음식료, 숙박요금 등 5가지이다." (매일경제 1988년 11월 14일자)

"정부는 구정(31일)을 앞두고 생필품과 계절 성수품의 소비자 가격 안정을 위해 물가단속을 대폭 강화하는 한편, 목욕료 이발료 등 협정 요금의 인상을 일체 불허키로 했다." (경향신문 1976년 1월 14일자)

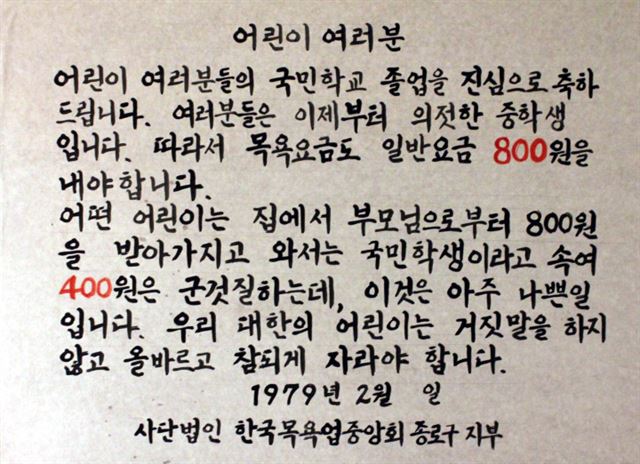

목욕탕을 찾는 이가 줄면서 목욕 요금이 생활비에서 차지하는 비중도 작아졌지만, 불과 1990년대까지만 해도 목욕 요금은 생활 물가의 바탕을 이루는 지표나 다름없었다. 명절이나 선거 등 중요한 행사를 앞두고 정부 당국은 어김없이 목욕 요금 단속에 나섰다. ‘인류사를 만든 하얀 황금’ 소금과 동일 선상에서 관리될 정도로 물가에서 목욕 요금이 차지하는 위상은 높았다.

![본보 1961년 2월 5일자 기사. '요금인상 붐, 정말 올려야 하나'라는 제하의 기사에서 목욕값 인상을 가장 비중 있게 다루고 있다. 한국일보 자료사진 [저작권 한국일보]](http://newsimg.hankookilbo.com/2018/02/15/201802151872472971_3.jpg)

1960년대 이전까지 목욕탕 요금은 정부가 정해주는 ‘관인요금’이었다. 이후 민과 관이 협의해서 요금을 정하는 ‘협정요금’으로 대체됐다. 물가를 안정시키기 위한 수단으로서 협정요금은 소비자와 목욕탕 업주 모두 만족하지 못했다. 겉보기엔 협의의 결과물이었지만, 정부의 힘이 강력했던 시절에 민간 영역의 주장은 관철되기 어려웠다. 협정요금을 어긴 업소가 있으면 보건당국은 행정지도나 위생 점검으로 맞불을 놓았다. 소비자들은 시설과 상관없이 같은 요금을 내야 하는 것에 불만을 품었다. 본보 1961년 2월 5일자는 “도심지의 부유층은 이백 환으로 좋은 시설을 이용할 수 있으나, 변두리의 서민층은 노후한 욕탕이라도 집에서 가까워 같은 요금을 낸다”며 협정요금의 불합리한 점을 지적했다.

누적된 갈등은 1963년 ‘목욕값 파동’으로 이어졌다. 목욕탕 요금을 어른 기준 20원에서 30원으로 50% 올리자 서울시 보건당국이 ‘수질 검사’를 명목으로 무기영업정지 조치를 취한 것이다. 이에 서울시목욕업자조합이 “당국에서 행정보복을 중지하지 않는 한 시내 목욕탕 문을 일제히 닫겠다”고 맞대응했다. 당시 자장면 한 그릇 가격은 20~30원이었다. 유사 이래 유일하게 ‘무혈 인상’을 이룬 순간은 원윳값이 폭등했던 ‘오일 쇼크’ 시기였다. 1974년 2월, 목욕 업계는 정부의 허락 하에 어른 기준 100원에서 130원으로 평화롭게 요금을 인상했다.

![본보 1985년 12월 3일자 기사. 목욕 요금이 18.7% 인상되면서, 어른 기준 목욕 요금은 800원에서 950원으로 올랐다. 당시 영화 한 편의 관람료가 2,500원 선이었다. 한국일보 자료사진 [저작권 한국일보]](http://newsimg.hankookilbo.com/2018/02/15/201802151872472971_4.jpg)

90년대에 들어서야 목욕 요금은 ‘자유의 몸’이 됐다. 1990년 1월 1일자로 대중 서비스 요금이 자율화됐기 때문이다. 목욕탕 업주들은 시설과 위치, 서비스에 따라 요금을 차별화할 수 있게 됐다. 1992년 서울과 수도권의 목욕 요금은 1,900원에서 2,000원 선이었다. 완화된 규제와 시장으로 넘어간 가격 결정권은, 1992년 비로소 ‘찜질방’이 등장하는 초석이 됐다.

■ “‘명절이라서’ 목욕해야” vs “명절인데 왜 목욕하나”

명절과 목욕에 대한 태도는 세대에 따라 다른 양상을 보인다. 중장년층에게 설을 맞이하는 목욕은 ‘여전히’ 타협의 산물이 아닌 평생의 습관이다. 전남 순천에 사는 김미숙(55)씨는 연휴에 앞서 지난 13일 일찌감치 목욕탕을 찾았다. 김씨는 “어린 시절 대중목욕탕도 없던 시골에서는 설 전에 가마솥에 물을 데워 큰 고무통에 가족들이 차례로 들어가서 목욕을 했다”며 “명절 전 목욕은 새해를 새 마음으로 정갈하게 맞는다는 의식이다”고 말했다.

개인주의 성향이 강하고, IMF 금융위기 이후 가정의 파편화를 겪은 청년 세대는 비교적 명절 목욕 풍습에 유연한 태도를 보인다. 울산에 사는 취업준비생 박용석(27)씨는 초등학교 저학년 무렵까지만 해도 가족과 함께 목욕탕에 가곤 했다. 사업에 실패한 친척들이 명절에 본가를 찾지 않으면서 가족의 전통도 흔들렸다. 박씨는 “’IMF 키즈’가 지금 구직 시장에 나온 청년 세대인데, 장기 불황에 취업 준비 기간이 길어지면서 목욕은커녕 명절 자체를 부담스럽게 생각한다”고 말했다. 박경란(29)씨도 장성한 이후에는 목욕탕 행렬에 동참하지 않는다. 박씨는 “목욕탕은 ‘힐링’하려고 가는 건데, 명절 연휴에는 인파로 북적거려 가고 싶지 않다”고 말했다.

‘명절맞이 목욕재계’ 풍경이 사라지는 현상에 대해 사회학자들은 ‘명절’과 ‘목욕’ 모두 각각 의미가 변했다는 점에 주목했다. 사회학자 오찬호씨는 “개인화된 현대사회에서 젊은 세대는 명절은 간소화하는 추세”라며 “’명절이니까’라는 명분을 그대로 받아들이는 중장년층과 달리 청년층이 ‘목욕재계’에 심드렁한 이유”라고 말했다. 씻는 행위가 가족 공동체 의례로서의 ‘목욕’에서 개인의 사적 일상인 ‘샤워’로 변한 것도 또 다른 이유로 지목된다. 노명우 아주대 사회학과 교수는 “집에서 온수를 쓸 수 있게 되면서 샤워가 목욕을 대체했고, 가족 안에서도 샤워는 각자 하는 것이라는 인식이 생겼다”며 “목욕은 온천 여행을 갔을 때 즐기는 특별한 이벤트로 의미가 바뀐 것”이라 말했다.

※ 행정안전부가 공개하는 ‘지방자치단체 인ㆍ허가 업종별 데이터’에서 목욕탕과 찜질방으로 등록된 업소의 위치를 시각화한 지도입니다. 한국목욕업중앙회는 서울 시내에만 약 1,000개 목욕탕 업소가 영업하는 것으로 추산하고 있습니다. 아래 지도는 전국에 분포해 있는 1,035개 업소의 위치와 상호로 전국적으로 영업하는 업소 중 ‘일부’입니다. 이번 설 연휴, 내 주변에 있는 목욕탕을 지도에서 찾아 혼자 혹은 가족과 함께 가 보는 건 어떨까요?

이혜미 기자 herstory@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0