지금으로부터 70년 전, 비장애인의 전유물로만 여겨졌던 스포츠를 ‘치료’의 영역으로 끌고 와 장애인들의 육체적ㆍ정신적 재활에 접목시킨 의사가 있었다. 바로 패럴림픽의 ‘쿠베르탱(올림픽 창시자)’으로 불리는 루드비히 구트만이다. 1948년 영국의 변두리 시골병원에서 16명의 부상 군인끼리 열었던 작은 ‘운동회’는 어떻게 오늘날 전 세계인의 스포츠 축제로 자리매김할 수 있었을까? 전쟁 중 장애를 얻은 사람들이 스포츠를 통해 자신의 삶을 되찾기를 바랐던 구트만, 그의 인생을 되짚어가다 보면 ‘패럴림픽’의 정신을 오롯이 새길 수 있다.

어차피 죽을 운명이니 그냥 둬라?

19세기의 끝자락인 1899년, 루드비히 구트만은 독일의 한 탄광촌에서 태어났다. 그가 어린 시절을 보냈던 마을에선 죽음의 그림자가 너무도 익숙했다. 가벼운 허리 통증을 호소하며 병원을 찾은 젊은 광부들은 불과 몇 주 만에 살 썩는 냄새를 풍기며 다시는 일어나지 못했다. “어차피 죽을 운명이니 귀찮게 하지 마세요. 그들에겐 치료조차 필요 없습니다.” 병원의 다른 환자들은 냉소에 찬 목소리로 읊조렸다. 이들의 평균 생존기간은 5주. 환자들에게 침대는 ‘미리 짜둔 관’과 다를 바 없었다. 욕창으로 살이 짓눌리고 방광의 염증으로 오줌 냄새와 악취가 뒤엉켰지만, 의사들은 아무것도 하지 않았다. 의도된 무관심, 차가운 방치 속에서 죽음으로 곤두박질치던 사람들. 의사를 꿈꾸는 소년, 구트만의 머리 속에서 이 장면은 영원히 지워지지 않았다.

세계 1차 대전 중에 의대를 졸업한 구트만은 신경외과 의사가 되기로 결심한다. 한 전쟁이 끝나면 또 다른 전쟁이 이어지는 아비규환 속에서 그는 피난민과 부상자들을 힘껏 돕지만, 어린 시절 탄광촌에서 목격한 광경과 의사가 되어 만난 현실이 크게 다르지 않다는 사실에 절망한다. 여전히 환자들은 몇 달씩 침대에 누워 죽을 날을 기다렸고, 의료진들은 ‘가망이 없다’는 이유로 이를 외면했다.

나치의 광기 또한 구트만을 덮쳤다. 그는 유대인이라는 이유로 일을 계속할 수 없었다. 히틀러가 정권을 장악하자 유대인들이 독일 밖으로 쫓겨나기 시작한 것. 우여곡절 끝에 구트만과 그의 가족들은 영국으로 망명하지만 나치의 폭거 아래에 있었을 때만큼이나 고된 삶이 이어진다. 영국은 피붙이는커녕 친구 하나 없는 완벽한 타지였다. 어눌한 영어발음에 섞인 강한 독일 억양 때문에 구트만은 어딜 가나 따돌림을 당했다. 급기야는 실어증에 걸려 말을 잃기까지 한다. 그 와중에도 전쟁은 계속돼 도처에서 사람들이 죽거나 다쳤다. 배운 것은 오직 ‘사람을 살려내는 것’이었지만 제 한 몸을 죽음으로부터 지켜내는 것조차 버거운 시대였다.

침대에 갇혀있던 이들을 일으켜 세우다

구트만은 망명 후 몇 년간 옥스퍼드 대학에서 학업을 이어갔다. 그리고 기회가 찾아왔다. 1943년 런던과 영국 중부 지방을 연결하는 지역에 새롭게 지어질 ‘스토크 맨더빌 병원’의 척추 마비 치료 의사로 초청된 것이다. 스물여섯 개의 침상은 전쟁 중 마비 장애를 얻게 된 전직 군인들과 여성들로 금세 채워졌다. 당시엔 척추 손상 환자 10명 중 8명이 3년 안에 죽었다. 단지 거동이 불편한 병일뿐, 불치병이 아님에도 그랬다. 구트만은 탄광촌의 기억을 떠올렸다. “어떻게 해서든 이들을 침대 밖으로 끌어내자.” 침대에서 시들어간 것은 비단 육체만이 아니었다. 사람 아닌 천장만을 응시하던 이들은 서서히 자아도 잃어갔다. 우울증에 빠지고 삶의 의지까지 잃자 죽음에 이르는 시간이 더 빨라졌던 것. 구트만은 결심했다. ‘한꺼번에 무너지고 있는 그들의 육신과 정신을 건져내야 한다’. 그렇게 혁신이 시작됐다.

“당신은 다시 걸을 수 있어요. 우리가 당신을 다시 일으켜 세울 겁니다.” 스토크 맨더빌의 간호사들은 되뇌었다. 처음엔 2시간마다 눕혔고, 그 다음엔 휠체어에 앉혔다. 자신의 두 손을 이용해 바퀴를 굴릴 수 있게 되자 이들은 휠체어 지팡이를 들고 공을 치기 시작했다. 부상을 입기 전에는 누구보다 혈기 왕성했던 어린 군인들이었다. “침대에서 끌어내는 것만으로는 소용이 없다. 이들 자신이 침대에서 일어나고 싶게 만들어야 한다.” 구트만은 스스로 공을 치기 시작한 이들의 모습에서 답을 찾았다. 그것은 바로 ‘스포츠’였다.

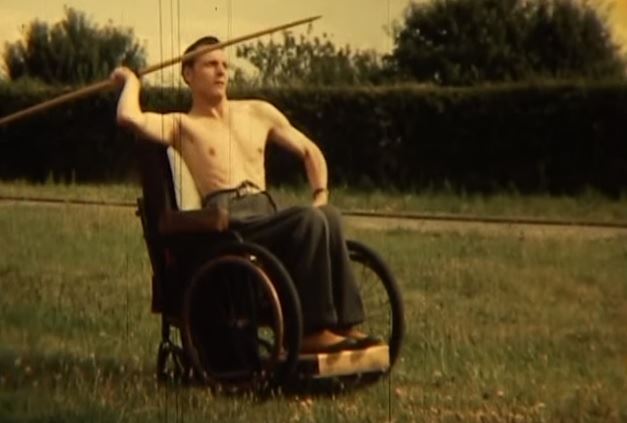

전쟁을 치르듯 환자들을 휠체어에 앉혔던 간호사들이 이번엔 그들의 손에 나무 스틱을 쥐어줬다. 공을 던지자 그들은 본능으로 받았다. 그렇게 ‘휠체어 폴로’로 시작된 스포츠는 펀치볼, 다트, 체스, 당구, 더 나아가 휠체어 농구와 양궁으로까지 이어졌다. 각자의 침대에 고립돼 있던 이들이 몸을 일으켜 서로를 마주하자 놀라운 속도로 자신의 모습을 되찾아갔다. 환자들은 그를 ‘Poppa’, 아버지라고 부르기 시작했다.

스토크맨더빌 게임, 패럴림픽이 되다

1948년 7월 28일, 런던올림픽이 열리는 사이 구트만의 스토크맨더빌 병원에서는 오늘날의 패럴림픽의 ‘기원’으로 여겨지는 척추 환자 양궁 대회가 열렸다. 휠체어에 앉은 16명의 전직 군인들이 활을 들었다. 제 1회 스토크맨더빌 게임이 런던올림픽과 함께 막을 올린 것은 우연이 아니었다. 그 바탕엔 언젠가 장애인 올림픽이 정식 올림픽과 나란히 개최될 것이라는 구트만의 ‘큰 그림’이 있었다.

언론의 집중적인 관심을 받으며 연례행사가 된 스토크맨더빌 게임의 참가자 수는 이듬해에 60명, 그 다음해엔 126명까지 늘어났다. 1952년 네덜란드의 참전용사들이 참가하면서 국제대회가 됐고, 1960년에는 마침내 구트만의 소망대로 올림픽 개최지인 이탈리아 로마에서 열리게 된다. 하반신 마비를 뜻하는 ‘Paraplegic’과 ‘Olympic’이 결합된 ‘Paralympic’ 이라는 명칭은 1964년 도쿄에서 처음으로 쓰였다. 1972년까지만 해도 하반신 마비 선수들만 참여할 수 있었던 장애인 올림픽은 시각장애인, 절단 장애인까지 참가 범위가 확장되면서 비로소 종합대회의 성격을 띠게 된다. 때문에 오늘날의 ‘Paralympic’의 ‘Para’는 ‘나란히’라는 뜻의 전치사로 해석돼 ‘장애에 상관없이 누구든 동등한 위치에서 경쟁한다’는 의미로 발전했다.

구트만 박사의 염원은 1988년 서울올림픽에서 비로소 결실을 맺게 된다. 올림픽과 패럴림픽이 처음으로 같은 도시, 같은 경기장에서 열린 것이다. 그 전까지만 해도 장애인 올림픽은 사정에 따라 올림픽 개최국이 아닌 다른 나라에서 열리기도 했다. 뿐만 아니라 ‘패럴림픽’이라는 대회명도 1988년 서울에서 처음으로 ‘공식’ 인정됐다. 서울올림픽을 기점으로 장애인 올림픽은 하계와 동계 올림픽 때마다 개최지에서 나란히 열리게 됐다.

파파 구트만의 정신, 70년 후 평창에서 되살리다

2012년, 64년 만에 고향인 런던에서 열린 ‘패럴림픽’ 현장에서 구트만의 딸인 에바 뢰플러는 “아버지에게 피난처를 준 나라에서 다시 꿈의 결합을 보게 되어 기쁘다”며 ‘파파’로 불리던 아버지가 사실은 단호한 결단력으로 무장한 ‘투사’에 가까웠다고 회상한다. 장애가 ‘죽을 운명’에 지나지 않았던 시절, 모두의 편견에 맞서 장애인 스포츠의 가능성을 연 루드비히 구트만 박사의 정신은 바로 ‘평등’이다. 모두가 Para 즉, 나란히 공존한다는 의미의 패럴림픽(Paralympic)은 스포츠 세계의 룰 아래에선 인종, 나이, 성별뿐 아니라 ‘장애’에도 구애받지 않는다는 사실을 깨닫게 해준다.

1988년 서울에서 올림픽과 패럴림픽이 최초로 함께 열린 이후 30년이 지났다. 같은 한반도 땅, 평창에서 이번에는 동계패럴림픽이 열린다. 70년 전 파파 구트만 박사의 정신과 30년 전 서울올림픽의 감동이 한 데 만나는 귀중한 시간이다. 이제 ‘반다비’가 수호랑의 바통을 이어받을 차례. 2018 평창동계패럴림픽은 오는 9일 개막해 18일까지 10일 간 치러진다. 루드비히 구트만의 평등정신을 되새기니 그 어느 때보다 기다려지는 패럴림픽이다.

박지윤 기자 luce_jyun@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0