생물 종 75% 사라진 대멸종

혜성 충돌 등 지구 역사상 5번

과학계 일부 “6번째 대멸종 이미 시작”

무분별한 개발 등 이유로 꼽아

지난달 에버랜드에서 키 180㎝ 새끼 기린이 태어나 관심을 모았다. 그도 그럴 것이 기린은 사실 멸종위기종이다. 세계자연보전연맹(IUCN)이 선정한 멸종위기 동식물 목록(red list)에서 기린은 ‘취약종(VU)’으로 분류돼 있다. 1985년 15만5,000마리에 달하던 기린 개체수가 2015년 9만7,000마리로 40% 가까이 급감하자 IUCN은 기린의 멸종위기 상태를 관심필요종(LC)에서 두 단계 상향 조정했다. 동물원에서 흔히 보는 호랑이 사자 코끼리 늑대 표범 북극곰 모두 같은 처지다. 동물을 다룬 TV프로그램에서 단골손님으로 나와 우리에게 익숙할 뿐이다.

인류의 각종 개발로 인한 서식지 파괴, 사냥, 환경오염 등으로 동물의 시대는 저물고 있다. 지난 12일 국제학술지 ‘공공과학도서관 생물학(PLoS Biology)’에 발표된 국제공동연구진의 연구결과를 보면 호랑이는 역대 최대 개체수의 7%도 남지 않았다. 인도네시아 발리ㆍ자바섬에 살았던 발리호랑이, 자바호랑이는 이미 사라졌다. 중국 양쯔강 남쪽에 서식하는 남중국 호랑이 역시 곧 멸종할 것으로 보고 있다.

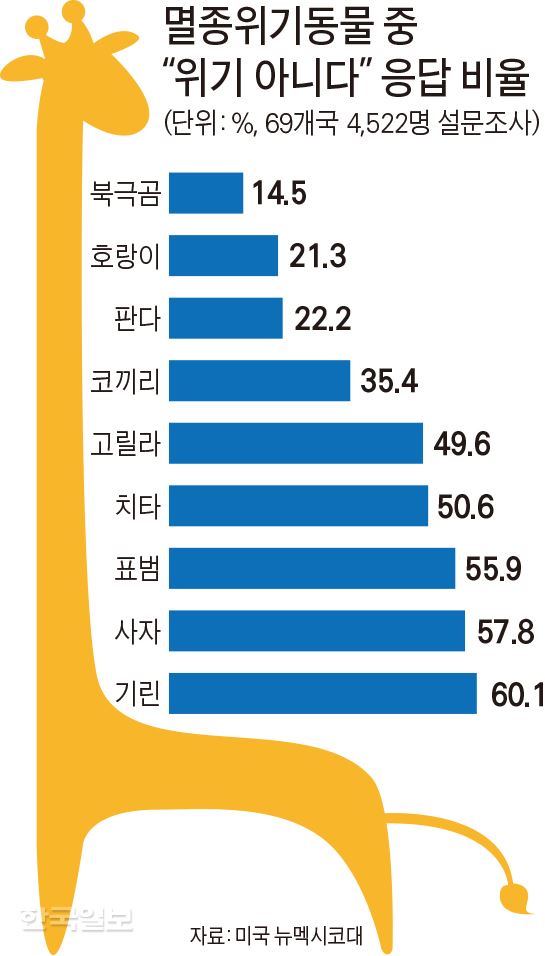

사자의 개체수 역시 최대 규모의 8%에도 못 미친다. 인도에 사는 아시아사자는 고작 175개체만 남았다. 인류가 개발에 나서면서 표범은 서식지의 75%를 잃어버렸고, 9개 아종 모두 멸종위기에 처해 있다. 연구진은 “멸종위기동물을 회사 로고나 제품 광고에 쓰는 경우가 많은데, 이러한 익숙함은 사람들에게 정작 이들 동물이 처한 상황을 잊게 만든다”고 지적했다. 실제 연구진이 전 세계 69개국 4,522명에게 익숙한 대표 멸종위기동물들이 사라질 위험에 처해있는지 물어본 결과, “아니요”라고 답한 비율이 기린은 60.1%, 사자 57.8%, 표범 55.9%, 고릴라 49.6%에 달했다.

과학계에선 이미 여섯 번째 대멸종이 시작된 것으로 보고 있다. 대멸종은 전체 생물 종의 75% 이상이 사라지는 대격변을 일컫는다. 첫 번째 대멸종은 4억4,300만년 전 해수면이 상승하면서 발생했다. 다섯 번째 대멸종은 6,500만년 전 멕시코 유카탄반도에 충돌한 혜성이 원인이었다. 그 충격으로 당시 지구를 지배하던 공룡이 자취를 감췄다.

지난해 7월 미국 스탠포드대ㆍ멕시코국립자치대 연구진은 국제학술지 ‘미국국립과학원회보(PNAS)’에 “인구 과잉, 동식물 서식지 파괴, 인류의 과소비 등으로 여섯 번째 대멸종이 진행 중이며, 이를 되돌릴 시간은 20~30년밖에 남지 않았다”고 주장했다. 앞서 2015년 6월 국제학술지 ‘사이언스 어드밴스’에는 “동물의 멸종 속도가 지난 세기보다 110배 빨라졌다”는 연구결과가 실리기도 했다.

멸종속도가 현대에 들어 가속화한 건 맞지만, 현생 인류의 조상인 호모 사피엔스가 30만년 전 아프리카 동부에서 출현한 이후 전 세계로 이주하면서 동물 멸종은 계속돼 왔다. 현대에 이르러 그 속도가 더 빨라졌을 뿐이다.

지난달 국제학술지 ‘사이언스’에 실린 미국 뉴멕시코대 연구진의 연구결과에 따르면 과거 북미 대륙에 살던 포유류의 평균 몸무게는 약 98㎏이었다. 하지만 1만3,000년~1만5,000년 전 호모 사피엔스가 북미에 진출한 이후 사냥감이 된 대형 포유류가 멸종하면서 현재는 8㎏에 불과한 것으로 나타났다. 6,500만년 전부터 오늘날까지 각 대륙에 살았던 육상 포유류의 데이터베이스를 분석한 결과다.

실제 온몸이 단단한 외골격으로 뒤덮여 있던 몸길이 3m의 글립토돈이나 거대한 송곳니를 가졌던 스밀로돈(검치 호랑이), 매머드 등 북미 대륙에서 살던 거대 포유류들은 약 1만년 전 모두 역사 속으로 사라졌다. 연구를 진행한 펠리사 스미스 교수는 “코끼리, 기린, 코뿔소, 호랑이 등 대형 포유류의 멸종 추세가 빠르게 진행되면 200년 뒤 가장 큰 육상 포유류 자리는 멸종될 일이 없는 소가 차지할 것”이라고 우려했다.

변태섭기자 liebrtas@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0