여름이 다가오면 사회관계망서비스(SNS)에는 서울 마포구 연남동 ‘경의선 숲길’이 어김없이 등장한다. 2016년 도심 공원으로 조성된 경의선 숲길 공원은 미국 뉴욕 센트럴 파크처럼 아름답다고 해서 ‘연트럴파크’라는 별명도 붙었다. 그런데 최근 이 곳이 밤마다 벌어지는 술판과 쓰레기 때문에 몸살을 앓고 있다. 쉴새 없이 들리는 취객들의 고성방가는 공원의 배경음악이 된지 오래다.

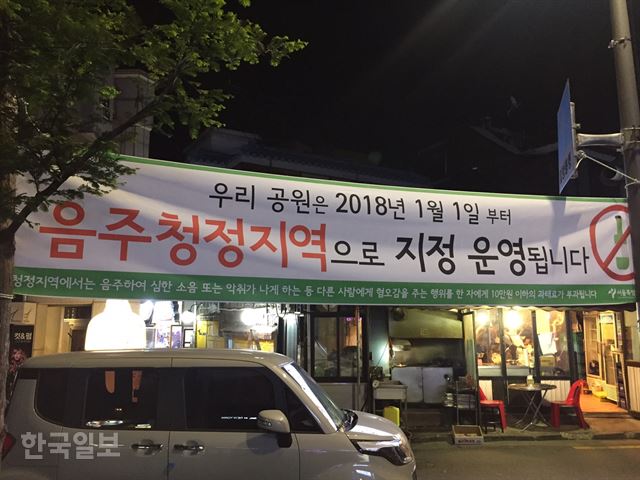

26일 오후 11시. 홍대입구역 3번 출구에서 이어지는 공원 입구에는 ‘우리 공원은 2018년 1월 1일부터 음주청정지역으로 지정 운영됩니다’라는 현수막이 걸려 있었다. 그러나 이런 글귀가 무색하게 공원 곳곳에 앉아 술판을 벌이고 있는 사람들이 눈에 띄었다. 단속원들은 보이지 않았다. 공원 잔디밭 한 가운데서 돗자리를 펴고 술을 마시던 이모(22)씨는 “이곳이 음주청정구역인지 몰랐다”며 “많은 사람들이 마시고 있고 근처에 술 파는 가게들이 즐비한데 이해가 안 된다”고 말했다. 이날 이 곳에는 자정이 가까운 시간에도 약 100명이 넘는 사람들이 잔디밭과 의자에 앉아 술을 마시고 있었다. 소주와 맥주를 인근 편의점에서 10병 넘게 구입해 놓고 술판을 벌이는 사람들도 심심치 않게 볼 수 있다. 근처 쓰레기통에는 이들이 버린 술병이 즐비했다. 빈 술병들을 감당하지 못해 쓰레기통이 넘친 곳도 있었다.

서울시는 매일 벌어지는 술판 때문에 고통을 호소하는 인근 주민들을 위해 올해 이 곳을 ‘음주청정지역’으로 지정했다. 지난해 4월 관련 조례를 의결하고 경의선 숲길 공원을 포함한 서울시 직영 공원 22곳을 음주청정지역으로 지정했다. 조례에 따르면 ‘술을 마신 뒤 심한 소음 또는 악취가 나게 하는 등 다른 사람에게 혐오감을 주는 행위’에 대해 10만 원 이하의 과태료를 부과할 수 있도록 했다.

하지만 ‘음주청정지역’ 지정으로 술판이 사라질 거라는 인근 주민들의 예상은 빗나갔다. 공원 근처에 거주하고 있다는 박민현(28)씨는 “경의선 숲길 공원이 생긴 후 여름마다 취객들의 고성방가에 고통을 겪어왔다”며 “음주청정지역에 대한 현수막을 보고 이제 술 없는 공원을 볼 수 있겠다고 생각했는데, 예전과 다르지 않다”고 말했다.

올해 1~3월 계도기간을 거쳐 지난달부터 단속에 들어갔지만 현재까지 과태료가 부과된 사례는 없다. 때문에 제도가 유명무실하다는 지적이 나온다. 조례에 따르면 음주 자체가 금지되는 것이 아니라 ‘혐오감을 주는 행위’를 단속 해야 하기 때문이다. 문제는 혐오감을 주는 행위를 명확하게 판단할 기준이 없다는 점이다. 단속 공무원들 사이에서는 불명확한 조례 때문에 단속이 힘들다는 얘기도 나온다.

서울시도 답답하다는 입장이다. 조례의 법적 근거가 되는 공원녹지법 제49조에는 ‘심한 소음 또는 악취가 나게 하는 등 다른 사람에게 혐오감을 주는 행위’에 대한 내용만 담겨있다. 금주 구역 지정과 단속에 대한 내용은 담겨 있지 않다. 서울시 관계자는 “단속 기준과 조항을 마련하려고 국회에 법 개정을 요청했지만 답이 없다”며 “법률 개정을 위해 노력하고 있다”고 설명했다.

글ㆍ사진 이순지 기자 seria1127@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0