#10년 전 호황 무색하게 백판 넘쳐

불황에 온라인 광고로 지각 변동

“단가 낮춘 한두달계약도 힘들어”

#해체비 수천만원… 몇년째 방치도

도시 경관 해치고 안전도 위협

태풍 오는데… 부식된 철골 위태위태

광고 사진이나 기업 로고 등을 게시하기 위해 건물 옥상에 설치한 대형 광고판 상당수가 광고를 유치하지 못해 비어 있다. 2000년대 중반까지만 해도 새로운 대안 매체로 각광받으며 앞다투어 들어선 옥상 광고판이 초라한 ‘도시의 빈칸’으로 전락하고 만 현실을 들여다봤다.

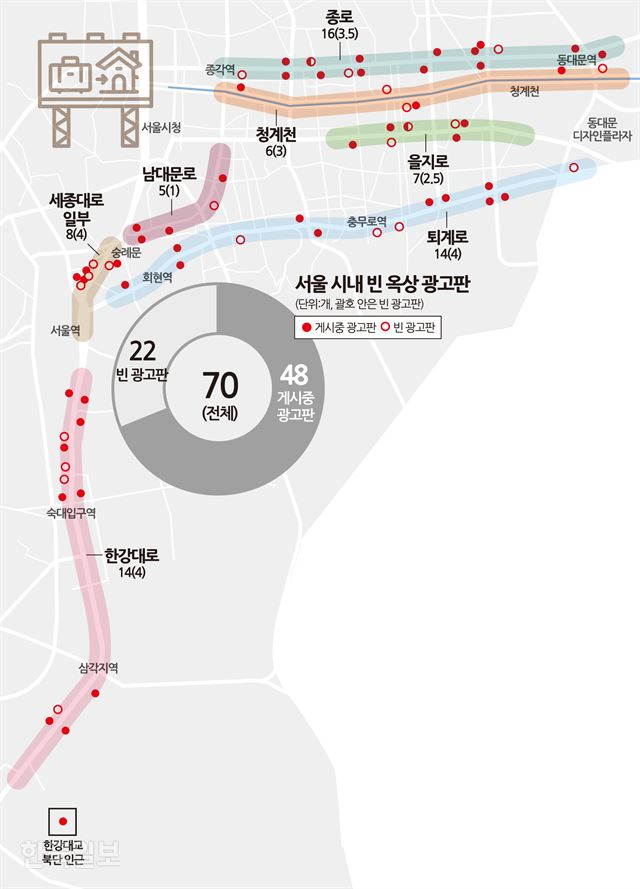

한국일보 ‘View&(뷰엔)’ 팀이 지난 16일과 17일 종로 및 을지로, 퇴계로, 세종대로 등 서울 주요 도심에 설치된 옥상 광고판을 직접 살펴본 결과 총 70개 중 30%가 넘는 22개의 광고판이 비어 있었다. 텅 빈 광고판들은 ‘광고 문의 000-0000’ 식으로 업체 연락처가 쓰여 있거나 계약 만료된 기존 광고를 검은 천으로 가려 놓은 경우가 대부분이다. 이 중에는3~4년이 넘도록 광고를 게시하지 못하고 있는 경우도 있다.

업계에 따르면 서울 도심이나 강남 지역은 그나마 사정이 나은 편이다. 한국옥외광고미디어협회 관계자는 20일 “그 외 지역은 광고 영업이 거의 중단되다시피 해서 업자들끼리는 반 이상이 ‘백판(흰색 광고판)’이라는 말이 돌 정도”라고 전했다.

이처럼 빈 광고판이 즐비한 것은 경기 침체에 따른 광고 판매 부진과 모바일, SNS 등 디지털 광고의 시장 잠식 때문이다. 불황으로 광고 시장이 위축된 데다 광고 트렌드가 온라인으로 옮겨가면서 옥상 위에 고정된 아날로그 광고판의 인기가 시들해지고 있는 것이다.

상황이 이렇다 보니 옥상을 임대해 광고판을 운영해 온 업자들은 불어나는 적자를 감당하지 못해 울상을 짓고 있다. 임동인 미디어샵 대표는 “몇 년 전만 해도 통상 6개월 또는 1년 단위로 계약을 했는데 지금은 단가를50~60% 수준으로 낮춰도 한두 달짜리 단기 계약조차 힘들다”라며 “운영하고 있는 광고판 중 2년째 비어있는 것도 있어서 옥상 임대료 등 각종 고정 비용을 따지면 매달 적자다”라고 말했다. “영업 부진이 장기화하면서 일부 업자 중엔 임대료를 내지 못해 건물주와 갈등을 빚거나 소송까지 벌이는 경우도 있다”라고 협회 관계자는 전했다.

오랫동안 광고가 걸리지 않은 광고판의 경우 적자에 허덕이는 업체가 시설물 자체 정비에 쏟을 여력이 없다 보니 안전상의 문제점이 노출되기도 한다. 문제가 발견되더라도 관할구청이 할 수 있는 조치라고는시정명령 등 행정처분이 전부다. 2014년부터 비어 있는 세종대로의 한 옥상 광고판은 현재 철골구조 대부분에 부식이 생기고 일부는 용접이 떨어져나가 있다. 지난 3월 서울 중구청의 안전점검 당시 문제점이 발견돼 시정명령이 내려졌지만 개선되지 않고 있다. 구청 관계자는 22일 “당시 부식된 철골에 대한 도색 등 시정명령을 전달했지만 업자가 건물주와의 소송을 핑계로 이행하지 않고 있다”라고 말했다. 4년째 비어 있는 인근의 또 다른 광고판은 계약 만료된 광고를 가리기 위해 덮어씌운 검은 천이 강풍에 날릴 위험성이 있어 구청의 지적을 받았다. 이 광고판의 경우 업체가 영업을 포기한 미등록 시설이지만 건물주와의 분쟁으로 인해 철거는 이루어지지 않고 있다. 구청 관계자는 “철거를 독려할 뿐 강제할 권한이 없다”고 밝혔다.

텅 빈 광고판이 안 그래도 삭막한 도시 경관을 더 삭막하게 만든다는 지적도 있다. 서울역 주변만 해도 거대한 광고판 3~4개가 잇따라 비어 있는 모습은 휑하다 못해 흉물스럽기까지 하다.

매체의 발달과 냉혹한 시장 논리 속에서 애물단지로 전락한 옥상 광고판이 과거의 영광을 재현할 수 있을까. 업계 관계자는 “경기가 좋아진다 하더라도 이미 온라인 광고가 대세가 된 만큼 옥상 광고를 찾는 광고주는 갈수록 줄어들 것”이라고 전망했다.

방치되다시피 하는 빈 광고판이 즐비한 현실에서 이를 철거 또는 활용하는 등의대책은 보이지 않는다. 이양섭 서울시 도시빛재생과 광고물팀장은 “옥상 광고판의 허가 기간이 3년이므로 영업이 안 되면 허가 연장을 포기하는 식으로 자연 도태될 것이 예상된다”면서도 “허가 연장을 포기한 업체가 수천만원 대 철거비용 때문에 시설물을 철거하지 않을 경우 관할기관으로선 행정처분 외에 다른 방법이 없는 것이 현실”이라고 말했다.

김주영기자 will@hankookilbo.com

박서강기자 pindropper@hankookilbo.com

김희지 인턴기자(이화여대 사회학과 3)

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0