※ [아니요 인터뷰] _ 인터뷰에서 ‘아니요’를 찾아보세요. 크고 작은 ‘아니요’로 자신의 오늘을 바꾼 사람들을 만나봅니다.

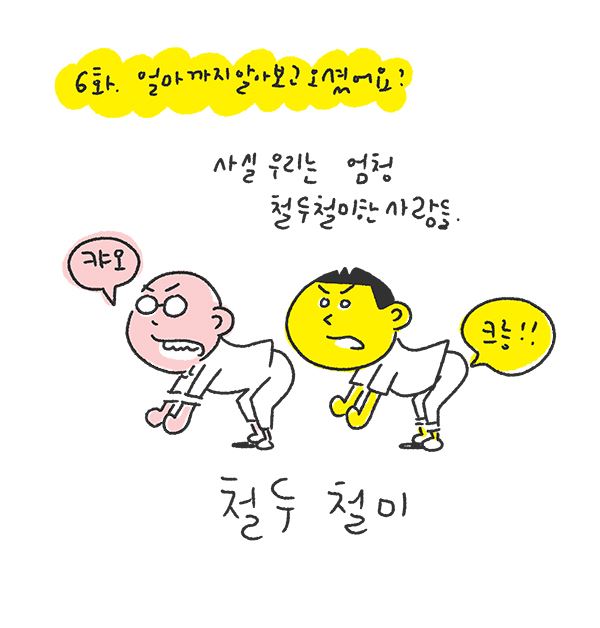

한 사람은 범죄 다큐멘터리를 좋아하고 한 사람은 세상이 망하는 영화를 좋아한다. 한 사람은 곧잘 웃음을 터뜨리고 한 사람은 좀 기다려야 웃는다. 한 사람은 문과, 한 사람은 이과. 한 사람은 쓰고 한 사람은 그린다.

‘더 파크(The Park)’는 “시간이 소중한 당신을 위해” 모든 것을 리뷰하는 “취향 공동체”다. GQ, 에스콰이어 등 남성 잡지 에디터 출신인 정우성씨와 ‘이크종’이란 필명으로 유명한 웹툰작가 임익종씨가 같이 만들었다. 고전문학, 넷플릭스, 술, 자동차, 면도기 등 리뷰의 대상은 대중 없다. 나쓰메 소세키(‘나는 고양이로소이다’를 쓴 일본 소설가)를 읽으며 에스프레소 마티니를 마시다가 문득 아우디 A6 35 TDI를 타고 떠나고 싶은 이들을 위한 수다스런 공원. 더 파크의 두 대표를 만나 당신의 취향은 무엇인지 물었다.

그땐 우리가 많이 심심했어요

- 두 사람은 어떻게 만났나.

정우성(이하 우성): “직장 생활하면서 만난 친구예요. 2011년에. 제가 원래 이크종 팬이었어요. 처음 만나고 한 달에 열한 번이나 만났어요.”

- 말이 얼마나 잘 통했길래.

임익종(이하 이크종): “그땐 우리가 많이 심심했어요.”

우성: “하하하. 둘 다 아는 사람은 많아도 만났을 때 뭔가 해소되는 사람은 따로 있으니까요.”

- 처음 뭘 하자고 해서 시작한 건가?

우성: “원래 소주랑 넷플릭스 리뷰 영상으로 시작했어요. 이걸 좀더 본격적으로 하고 싶은 마음이 있었는데 마침 메디아티란 곳과 연이 닿아 초기 자금을 투자 받게 된 거죠. 바로 이크종한테 전화했는데 그때가 오전이었어요. ‘1년 버틴다 생각하고 해보자’ 했더니 몽롱한 목소리로 ‘그래…’라고 하더라고요.”

- 제대로 들은 게 맞나.

이크종: “그땐 이렇게 바로 시작할 줄 몰랐죠. 3월 9일에 사무실을 열었으니 겨우 6개월 지난 거예요.”

우성: “통화하고 그 다음날 회사 출근해서 이번 달까지 일하겠다고 했어요. 망설일 일이 아니었죠.”

우린 타깃 독자층이 없어요

- 인터넷에 리뷰는 많다. 어떤 자신감으로 시작했나.

우성: “저랑 익종이가 대화할 때 주변 사람들이 즐거워하는 경험이 많이 쌓여 있었어요. 이렇게 다양한 사람들이 재미있어한다면 불특정 다수를 대상으로 해도 통하지 않을까 하는 믿음이 있었죠.”

이크종: “아뇨, 전 믿음이 없었어요.”

우성: “아하하하하”

이크종: “망할 때 망하더라도 재미있지 않을까 했어요. 10년 넘게 카툰을 그렸지만 영상으로 구현하는 건 처음이거든요. 해보니까 재미있더라고요. 1,2년쯤 즐겁게 꾸려나갈 수 있다면 됐다고 생각했어요.”

두 사람의 리뷰는 절반 이상이 수다다. 다자이 오사무(‘인간 실격’을 쓴 일본 소설가다)를 얘기하다가 한남대교와 성산대교의 거리를 비교하고 에드거 앨런 포(역시 혹시나 해서 적는데 ‘검은 고양이’로 유명한 미국 소설가다)를 얘기하다 오랑우탄(물론, 동물이다)으로 빠진다. 그러나 톤 높은 웃음소리를 좇아가다 보면 어느새 다음 영상을 클릭하고 있다. 글, 그림, 영상, 오디오 등 사용하는 매체에는 제한이 없다. 월요일엔 영상, 화요일엔 웹툰, 이런 식으로 매일 한 개 이상의 콘텐츠를 올린다.

어떻게든 1년은 버텨보자고 시작한 일은 지금 협업을 요청하는 곳들이 밀려 일정 짜기도 버거운 상황이 됐다. 지금까지 출판사 민음사, 더퀘스트(길벗), 을유문화사, CJ엔터테인먼트, 폭스바겐, 재규어, 주류 브랜드 바카디 코리아, SK브로드밴드의 영화 서비스 ‘옥수수’ 등과 협업했다. 잡지사 다니던 시절과 비교하면 업무량은 늘었으나 “대신 효율이 늘고 스트레스는 줄었다”고 한다.

우성: “흔히 뉴미디어를 론칭할 때 타깃 독자층을 먼저 설정하잖아요. 저희는 타깃이 없어요. 예를 들어 ‘GQ’의 타깃 독자는 25~40세의 소위 ‘강남 남자’였지만 실제론 여자들이 훨씬 많이 봤거든요. 늘 그랬어요. 이번에도 콘텐츠의 색깔을 명확히 하다 보면 그걸 좋아하는 사람들이 알아서 모이겠지라고 생각하고 있어요.”

그냥 이크종이 재미있다고 하면 봐요

- 두 사람의 취향이 궁금하다. 영화를 예로 하면 고르는 기준이 뭔가.

우성: “저는 그냥 이크종이 재미있다고 하면 봐요. 이크종이 좋아하는 건 저도 대부분 좋더라고요. 그런데 제가 좋아하는 걸 이크종이 싫어하는 경우는 많아요. 호불호가 더 강한 사람인 거죠. 저도 가끔 추천은 하는데 듣지는 않아요.”

이크종: “안 듣죠. 귓등으로도 안 들어요. 전 남의 말 안 듣고 알아서 찾아보는 타입이에요. 어떤 영화가 마음에 들면 그 감독의 영화를 쭉 훑어 올라가는 식이죠.”

- 그런데 남한테 추천하는 입장이 됐네?

이크종: “그렇네요. 제가 추천한 걸 안 본다고 해서 뭐 서운해하진 않아요. 다신 추천 안 하면 되니까(웃음).”

- 좋은 취향을 가진 사람이란 뭘까. 호불호가 강한 게 좋은 취향일까, 혹은 반대?

이크종: “저는 취향이 없거나 밋밋할 순 있지만 좋은 취향, 나쁜 취향은 없다고 생각해요. 서로 다른 게 취향이에요. 제가 원하는 건 저희 콘텐츠를 보러 오는 사람들의 취향에 요만큼의 액센트를 주는 존재가 되는 거예요. 이를테면 순대국의 후추처럼요. 후추 좀 쳤다고 맛없는 순대국이 맛있어지는 게 아닌 것처럼 딱 그만큼의 영향이었으면 해요.”

- 후추를 치면 망하는 음식이라면?

이크종: “그럼 저희와 안 맞는 거죠. 우성이는 어떻게 생각할지 모르지만 저는 모두의 취향을 아우르는 존재가 되고 싶은 생각은 없어요.”

우성: “저는 공감을 원해요. 그래서 공동체란 말을 쓴 거고요. 영화를 그냥 볼 때랑 누군가의 이야기를 듣고 볼 때랑, 재미의 정도는 굉장히 다르거든요. 후추 비유를 이어가자면 제가 원하는 건 후추 동호회를 만드는 거예요. 취향이 통하는 사람들끼리 서로 공감하고 나눌 수 있으면 좋겠어요.”

- 오프라인 모임도 생각하고 있나

우성: “사무실 옥상에 적당한 공간이 있어요. 조만간 여기서 루프탑 파티를 열까 해요.”

이크종: “그런데 1층 부동산 아저씨가 거기서 고추를 말리고 있어서. 고추가 다 말라야 할 수 있을 것 같아요.”

‘더 파크’의 에드거 앨런 포 단편선 리뷰 영상. 이크종의 그림을 배경으로 두 사람의 찰진 수다가 펼쳐진다.

황수현 기자 sooh@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0