[혼돈의 현장, 중동을 가다] <하>요르단에 몰려든 난민들

자타리 캠프서 유엔 지원 교육받으며 미래 계획

이웃 온정으로 버텨… 요르단 대학 진학 경우도

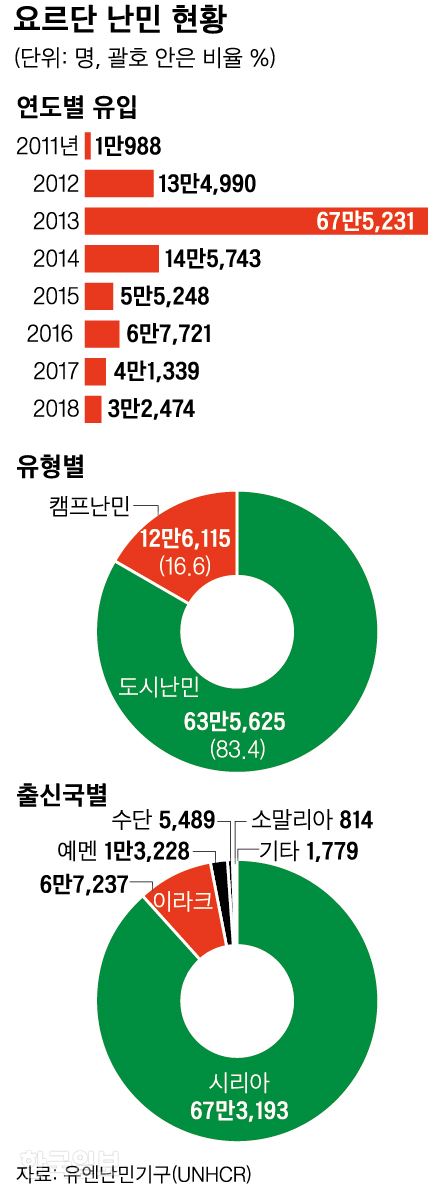

아라비아반도 북쪽의 작은 왕국 요르단은 1,000년 가까이 이슬람 성지 메카를 통치하던 하심 왕가(王家)가 지배하는 나라이지만, 지금은 석유가 나지 않는 가난한 왕국이다. 남한 정도 면적이지만 전 국토의 80% 가량이 쓸모 없는 사막인데다 국경도 편하지 않다. 서쪽으로는 이스라엘, 북쪽으로는 시리아ㆍ이라크와 접하고 있는데 이들 국가들의 연이은 정치적 격변은 이 나라를 ‘난민 왕국’으로 만들었다. 1948년 이스라엘이 건국된 뒤로는 팔레스타인 난민들이, 1980년대 이라크〮이란전쟁 때는 이라크 난민들이, 그리고 2011년 ‘아랍의 봄’ 이후 발발한 시리아 내전, 격화된 예멘 내전으로 시리아와 예멘에서 난민들이 몰려들었다. 전체 인구의 10% 이상이 난민으로 터키, 레바논과 함께 세계 최대 난민 수용국 중 하나다. 지난 13~14일(현지시간) 유엔난민기구(UNHCR)가 운영하는 시리아 국경 인근 자타리 캠프와 아즈락 캠프를 찾아 시리아 난민들을, 15일에는 암만 시내에 거주하는 예멘 난민들을 만나 이야기를 들어봤다.

◇돌아갈 기약 없어도 홀로서기 준비하는 캠프 난민

요르단 수도 암만에서 자동차로 북서쪽으로 1시간 반을 달리면 도착하는 자타리 난민캠프. 풀이 듬성등성 나 있긴 하지만 가끔씩 들이치는 모래바람에 사막임을 실감했다. 날이 좋으면 시리아 국경이 시야에 들어올 정도로 시리아와 가까운 지역이라 2011년 내전이 발발하자 시리아 난민들이 이곳에 텐트를 치고 모여 살기 시작했고 요르단 정부는 2012년 7월 정식으로 캠프 문을 열었다. 폭증하는 난민들로 2013년 초에는 15만명 이상이 이 캠프에 수용됐다. 전세가 비교적 안정된 현재도 약 8만명이 생활하고 있는 ‘사막 위의 시리아’다.

외벽에 그려놓은 아이들의 그림이 없다면 내 집과 이웃집을 구별할 수 없는 30㎥ 넓이의 고만고만한 컨테이너에 살고 있는 난민들에게 일상은 무료함 그 자체. 폴폴 먼지를 날리며 기자가 탄 차량이 들어서자, 아이들은 발을 구르고 소리를 지르며 반가이 맞아줬다.

여러 가지 이유로 귀향을 기약할 수 없는 난민들은 캠프 내 교양센터인 커뮤니티센터에서 다양한 프로그램을 들으며 미래를 설계하고 있었다. 2013년 시리아를 탈출, 레바논을 거쳐 지난해 11월 캠프로 들어온 탐만 알나비시(26)의 당초 꿈은 프랑스어 교사였다. 그러나 요즘 교사의 꿈은 접고‘그림 그리기’에 몰두하고 있다. 캠프 내에서 그림을 배워 시장에 내놓을 수준이 됐다. 커뮤니티센터에 마련된 전시장에는 그의 그림들이 전시돼 있었는데 농기구를 만드는 노인, 니캅을 쓴 여성 등 시리아의 전통문화가 소재였다. 그는 이 그림을 100~200디나르(약 16만~32만원)에 팔 수 있다고 자랑했다. 고국으로 돌아갈 생각이 있느냐는 질문에 그는 “당장 그럴 생각은 없다”고 답했다. “돌아가면 군대에 끌려갈 수 있고 징집을 피하더라도 인간적 삶을 살 수 없을 것”이라고 설명했다. 전시장 옆 작은 교실에서는 니캅을 쓴 소녀 8, 9명이 ‘캠프 가꾸기’를 주제로 토론을 벌이고 있었다. UNHCR의 커뮤니티 담당자 오마 알무하이센은 “소녀들에게 자신감을 키워주는 걸 목표로 이런 프로젝트를 진행한다”며 “캠프 안의 삶과 밖의 삶이 다르지 않다는 걸 자각하도록 하려는 것”이라고 소개했다. 소녀들은 이곳에서 아랍어, 영어, 수학, 과학도 배우는데, 일부는 요르단의 대학에 진학하기도 한다.

이곳 젊은이들을 힘들게 하는 것은 미래를 계획할 수 없는 삶으로 보였다. 2013년 시리아를 탈출한 아흐마디 살림(22)은 자전거 페달을 밟아 캠프에 필요한 전력을 생산하는 ‘자전거 발전기 프로젝트’를 주도한 청년. 그는 캠프 밖에서 일을 찾지 않고 캠프 내에 활동하는 한 비정부기구에서 심리치료사로 일하고 있다. 학업을 계속해 교사가 되는 게 꿈이지만 마음을 다잡지 못하고 있었다. 아흐마디는 “내전으로 형은 숨졌고 다른 형제는 감옥에 있다”면서 “고향 상황이 나아지지 않으면 아예 요르단에서 살고 싶다”고 말했다. 자타리 캠프가 수용능력을 초과하자 2014년 만들어진 아즈락 캠프에서 만난 국제기구 관계자들도 가장 중요한 점을 “서로가 서로를 북돋아 주는 것(support each other)”이라고 입을 모았다. 언제가 될지는, 어디서 살게 될지는 모르지만 캠프가 ‘정착촌’으로 변해서는 안되기 때문이다.

◇생활고 시달려도 이웃 호의로 버티는 도시난민

요르단 난민 대부분을 차지하는 도시난민들은 어떨까. 이들 대부분은 생활고를 겪고 있었지만 이웃들의 호의 덕택에 버텨내고 있었다. 암만 서북쪽 자발 암만 지역에 살고 있는 예멘 난민 할리마(45)는 2015년 시어머니, 두 아들, 딸과 함께 요르단에 왔다. 국제기구로부터 한 달에 200디나르를 지원받고, 자신이 청소 일을 하며 생계를 유지하고 있다. 집세로 150디나르를 지출하기 때문에 다섯 식구 생계를 유지하기가 만만치 않다. 아들도 가끔씩 아르바이트를 하지만 큰 보탬이 되지는 않는다. 요르단 물가는 예멘의 2배 이상 높은 편이라 상점에 빚을 지고 식료품을 구입하기도 한다고 할리마는 덧붙였다. 그나마 다행인 것은 이웃들의 호의다. 할리마의 시어머니 아틀리아 후세인(72)은 “요르단 국민들이 예멘의 어려운 상황을 잘 알아 큰 어려움은 없다. 이웃들과 자주 보고 알게 되면서 자연스럽게 친해졌다”고 말했다.

이웃에 사는 예멘 난민 하마드(60)의 형편도 비슷했다. 예멘에서 택시기사로 일한 중산층이었다는 하마드는 올해 1월 부인과 아들, 딸 2명과 함께 예멘을 빠져나왔다. 자신과 아내, 아들은 이제 몸이 아파 생계 유지는 가사도우미를 하는 둘째 딸에게 전적으로 달려 있다. 근처 종교시설에서 배급하는 구호품, 아들 치료는 국제기구의 도움을 받는 것이 그나마 다행이다. 요르단의 예멘 난민은 약 1만3,000명. 적지 않은 숫자지만 그 역시 요르단 사회에서 이웃으로 대접받고 있는 점이 다행이라고 말했다. 그는 “집주인이 요르단 사람인데 집세가 몇 달 밀려도 보채지 않고 기다려 줘 고맙다”며 “주민들과는 사이가 좋고 안전하다”고 말했다. 한국에서 발생했던 예멘난민 사태를 설명하자 그는“예멘은 현재 국가 파괴 상태이고 재건에도 시간이 오래 걸릴 것”이라며 “난민이 되기를 선택하는 사람은 없다”며 자신들의 처지에 대한 이해를 구했다.

자타리ㆍ아즈락ㆍ암만=이왕구 기자 fab4@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0