100만권 판매 기록… 김지영法 입법 동력ㆍ反페미니즘 역풍 등 사회현상으로

조남주(40) 작가의 소설 ‘82년생 김지영’이 ‘100만권 판매’라는 대기록을 썼다. 2016년 10월 출간 이후 2년 1개월 만이다.

이 소설의 성공은 ‘시대’가 만든 것이다. 페미니즘, 미투 운동의 열풍과 그 역풍을 타고 단시간에 밀리언셀러가 됐다. 소설 밀리언셀러가 나온 건 김훈 ‘칼의 노래’(2007), 신경숙 ‘엄마를 부탁해’(2009) 이후 약 10년 만이다.

‘82년생 김지영’은 문단을 넘어 사회의 ‘현상’이 됐다. 양성평등 이슈가 끓어오를 때마다 인용됐고, 남녀고용평등법∙아이돌봄지원법 개정안을 비롯한 ‘김지영법’ 입법의 동력이 됐다. ‘김지영’이라는 흔한 이름은 가부장제의 부조리에 짓눌려 사는 여성들의 상징으로 떠올랐다. 세대를 불문한 여성 독자들이 소설을 함께 읽는 것으로 위로를 나누고 연대 의지를 확인했다. 남성 독자들에겐 여성들의 불안하고 불편한 삶에 대한 관심을 환기했다.

소설은 21세기 판 ‘여자의 일생’이다. 주인공인 1982년생 김지영의 출생에서 출발하는 일대기다. 김지영이 인생의 모든 단계에서 ‘일상적으로’ 겪는 성차별과 성폭력을 사회학 보고서처럼 건조하게 재현한다. 신문 기사, 연구 자료, 통계 수치들을 인용해 소설 속 김지영의 경험이 실은 소설 밖 여성 모두의 것임을 알린다. 소설엔 극적이라고 할 만한 사건이 없다. 김지영은 그저 열심히 살아갈 뿐인데, 그가 여성이라는 이유만으로 상처받고 좌절한다.

‘문학적’이지 않은 이 같은 형식 때문에 문단에선 소설을 그다지 호평하지 않았다. 이른바 순문학의 관점에서 보면 명작이라고 하긴 어렵다. 그러나 문학은 섬처럼 텍스트만으로 존재하지 않는다는 사실을 이 소설이 확인했다.

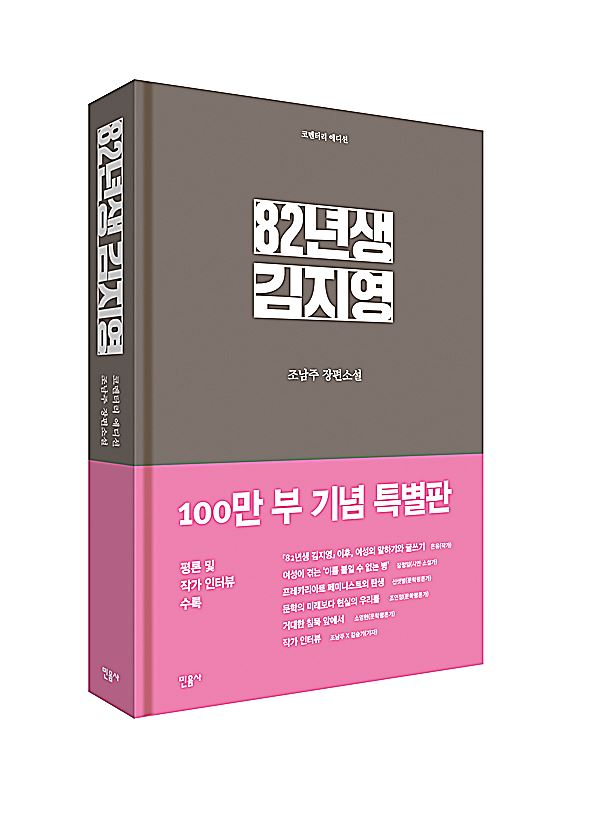

‘82년생 김지영’의 넘치는 보편성과 일상성은 조 작가가 의도한 것이다. 판매 부수 100만권 돌파에 맞춰 민음사가 낸 ‘82년생 김지영-코멘터리 에디션’에 실린 인터뷰에서 조 작가는 “여성들의 보편적 고민을 보여주기 위해서였다”고 했다. 김지영은 여아 낙태가 제일 극심했던 1980년대에 태어나, IMF 사태로 소수자에게 특히 잔인해진 노동시장을 경험하고, 결혼해서는 ‘경단녀’이자 ‘맘충’이 된다. 김지영은 특출나지도, 가난하지도 않다. 주변엔 유별나게 나쁜 사람도 없다.

“김지영의 경험들이 경제적인 어려움이나 지역적 한계 때문이 아니라 여성이기 때문에 겪는 일들로 받아들여지길 원했기 때문이다. 비교적 상식적으로 평범한 사람들만 있는데 왜 괴롭지? 그럼 문제가 어디에 있지? 라는 질문을 던지고 싶었다.”(조 작가) 김지영이 부조리에 맞서는 열렬한 투사가 되지 못하는 건, 현실 속 대다수 여성들도 그렇기 때문이다.

소설의 설정을 놓고 “여성의 삶을 그렇게 사회적 통념으로 상투화하는 것은 오히려 반여성적이다”(전성욱 문학평론가)는 지적도 있었다. 그러나 다수 독자들은 “여성들에게 나만 유별난 것은 아니라는 집단적 안전감을 제공했다”(은유 작가)는 쪽에 손을 들어 주었다. 방송사 시사교양 프로그램 작가 출신인 조 작가의 섬세하고도 현실적인 사회 읽기가 독자들에게 통한 셈이다.

‘82년생 김지영’은 페미니즘 탄압과 극복의 상징이기도 하다. 아이돌그룹 레드벨벳의 멤버 아이린은 얼마 전 팬미팅에서 이 소설을 읽었다고 말했다가 봉변을 당했다. 남성으로 추정되는 팬들이 “페미니스트인 아이린의 팬을 그만하겠다”고 선언하며 아이린의 사진을 불태웠다. 영화 ‘82년생 김지영’의 주인공을 맡게 된 정유미도 공격받았다. 그의 사회관계망서비스(SNS) 계정은 악성 댓글로 도배됐고, 영화 제작을 금지하라는 청와대 국민 청원까지 등장했다. ‘82년생 김지영’이 안티 페미니즘의 타깃이 될 때마다 판매 부수는 올라갔다. 호기심에 책을 사 본 독자도 있겠지만, ‘82년생 김지영’을 읽는 것을 ‘굴하지 않음’이라 믿은 독자들이 책을 더 열심히 사고, 선물하고, 돌려 본 결과로 해석된다.

82년생 김지영들의 삶은, 소설이 그린 것처럼, 그저 그렇다. 2002년생, 2012년생, 2022년생 김지영들의 삶은 달라야 한다는 게 소설의 메시지다. “세상과 함께 성장하는 책이었으면 좋겠다. (…) 세상은 진보하고 있고 다음 세대는 지금보다 나은 삶을 살게 될 거라는 믿음이 있다. 그렇게 만드는 것이 우리의 의무이기도 하다.”(조 작가)

최문선 기자 moonsun@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0