[(중) 홈은 없고 하우스만 있다]

같은 지역이라도 브랜드 따라 집값 수억원 차이

에코세대 30대까지 투자… 끝 모를 ‘아파트 광신’

# “민이 아빠네는 어디 사세요?”

최근 서울 서초구 A영어유치원이 진행한 ‘아빠와 함께 하는 숲 탐방’ 행사에 참가한 강모(38)씨는 통성명을 하게 된 다른 학부모가 어느 동네에 사는지 궁금해 이렇게 물었다. 그러나 ‘민이 아빠’는 자신감 넘치는 미소를 띤 채 “네, 저희는 서초 자○에 삽니다”라며 ‘아파트 브랜드’로 답했다. 강씨는 “부럽네요, 저희 아파트는 유명 브랜드도 아니고 ‘나홀로’라 가격이 약해요”라고 겸연쩍어했다.

# “그 때 아파트를 샀어야 했는데….”

10년 전 서울 강남구 삼성동에서 7억원을 들여 작은 정원이 있는 빌라를 산 김모(55)씨는 이후 신문ㆍ방송에서 부동산 관련 뉴스가 나올 때마다 이러한 부인의 푸념에 숨을 곳을 찾느라 진땀을 흘린다. 김씨의 빌라 시세는 현재 12억원 안팎인데 비해 당시 같은 가격대였던 바로 옆 아파트 가격은 20억원에 육박하고 있기 때문이다. 김씨는 “집에서 집 이야기는 하지 않는 게 금기”라고 한숨을 쉬었다.

2018년 한국 사회에서 ‘강남 아파트’는 선망의 대상이다. 그러나 강남 아파트도 다 같은 게 아니다. 강남 아파트 중에서도 대형 건설사가 지은 인기 브랜드 아파트는 단순한 소유의 수준을 넘어 다른 이의 부러움을 한 몸에 받는 ‘욕망 아파트’로 불린다. 이러한 현상은 다른 지역까지 확산되고 있다. KB부동산 시세에 따르면 현대산업개발이 경기 고양시 삼송동 일대에 공급한 ‘삼송 2차 아이파크’ 전용면적 84㎡의 평균 매매가는 6억1,000만원이다. 반면 같은 지역의 모 중견 건설사 아파트는 같은 면적의 평균 매매가가 5억1,000만원이다. 일부 재건축 예정 단지에선 브랜드 여부에 따라 가격 프리미엄이 2억원 이상 차이가 나기도 한다.

한국 사회에서 아파트 브랜드에 대한 욕망을 키운 데엔 대형 건설사의 힘도 작용했다. 내로라하는 그룹은 모두 계열 건설사를 두고 있는 한국 재계의 특성은 결국 각 그룹의 건설 브랜드 경쟁을 낳았고 이는 더 크고 더 비싼 고급 아파트 공급으로 이어졌다. 강남 알짜 단지에 각 그룹의 깃발을 꽂기 위한 물밑 싸움도 치열하다. 지난해 9월 반포주공1단지 재건축 사업 수주전에 나선 현대건설이 조합원들에게 이주비 7,000만원 무상 제공이란 파격적 혜택을 내건 것은 이러한 배경 아래 가능했다.

한국인의 브랜드 아파트에 대한 유별난 집착과 구분 짓기는 집이 삶을 영위하는 가족의 기본 단위인 ‘홈(home)’이 아니라 부동산 투자 단위로 도구화된 ‘하우스(house)’로 기능하기 때문이란 지적도 나온다. 집을 살 때 가족과 개인 삶의 행복을 우선시 하는 게 아니라 환금성과 재테크에 집중하는 풍조가 만연해진 결과다. 전문가들은 이 같은 변화의 흐름이 ‘베이비붐’ 세대(1955~63년생)와 그들의 자녀가 최근 만들어 가는 ‘아파트 광신’으로 더 증폭되고 있다고 진단했다.

한국인에게 집이 홈이 아닌 하우스로 바뀐 전환점은 시세 차익을 국가가 합법적으로 보장해준 70년대 후반 분양가 통제시스템과도 관련이 깊다. 60년대까지도 일반인들에게 아파트는 붕괴된 ‘와우 아파트’(70년)처럼 날림 공사 가능성이 큰 값싼 주거지였다. 그러나 분양가가 통제되며 시세 차익을 노린 사람들이 아파트 분양에 급격히 몰리며 분위기가 돌변했다. 프랑스의 지리학자 발레리 즐레조는 저서 ‘아파트 공화국’을 통해 “한국의 아파트가 중산층 주거 문화로 자리 잡은 결정적 계기는 정부의 분양가 통제 시스템”이라며 “분양가 자율화 이후에도 여전히 아파트 중심의 문화가 유지되는 것도 이 당시 ‘아파트=재테크’라는 인식이 자리잡았기 때문”이라고 분석했다.

이렇게 재테크 수단이 된 아파트는 97년 외환위기와 2008년 글로벌 금융위기 사태를 겪으며 불패(不敗)의 개념으로 확장된다. 두 차례의 경제 위기를 지나며 외환과 주식, 펀드 등은 폭락과 부침을 거듭하며 투자 매력도가 떨어졌다. ‘강남불패’란 말이 생긴 것도 이때다. 실제로 4일 한국감정원에 따르면 2008년 89만4,000건에 불과했던 전국 주택거래량은 2015년 119만4,000건까지 증가했다.

부동산 불패에 대한 ‘무한 신뢰‘는 자산이 많을수록 더 강력하게 유지되는 모습이다. KB금융지주 경영연구소의 ‘2018 한국 부자 보고서’에 따르면 자산 10억원 이상 부자들의 전체 자산 중 부동산 비중은 53.3%인 데 비해 30억~50억원 부자는 이 비중이 57.4%에 달했다.

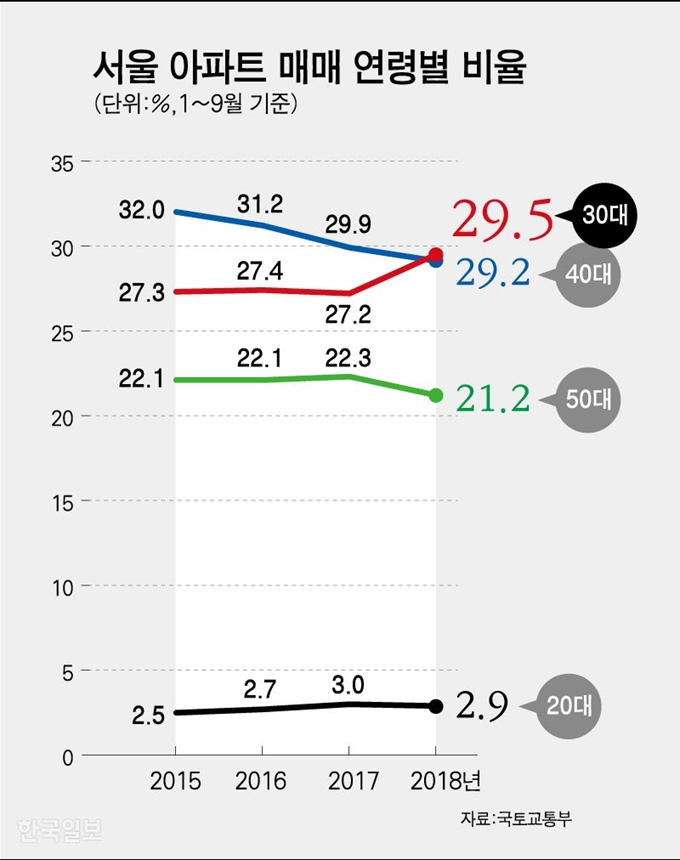

특히 박원갑 국민은행 WM스타자문단 수석전문위원은 “최근 통계적으로 중요한 변화는 ‘내 집 마련에 올인하느니 여행을 다니겠다’던 베이비붐 세대의 자녀인 에코 세대들도 점차 ‘갭투자’의 주요 행위자로 참전하며 아파트 투자 시장의 파이를 크게 늘렸다는 사실”이라고 말했다. 실제로 30대의 수도권 주택 매매거래 비중은 5년 전 20%대에서 지난해 30.7%로 증가했다. 올해 들어 9월까지 서울 아파트 매매에서도 30대 비율은 29.5%로, 전 연령 층에서 가장 높았다.

이주현 월천재테크 대표는 “부동산 시장을 움직이는 자산가 주부층에게 브랜드 아파트 단지는 재테크 성공과 동의어”라며 “집을 더 이상 사는 곳(home)으로만 한정하지 않고 언제든 부의 지표(house)로 활용하는 시대에서 브랜드 아파트는 가진 자에겐 과시욕을, 희망하는 자에겐 소유욕을 부르는 단위가 됐다”고 말했다. 강준만 전북대 교수는 ‘아파트 공화국의 미스터리’라는 글에서 “다산 정약용이 죽기 전 자녀에게 ‘무슨 일이 있어도 사대문 밖으로 이사 가지 말고 버텨야 하며, 서울을 벗어나는 순간 기회는 사라지고 사회적으로 재기하기 어렵다’고 신신당부한 메시지는 오늘날도 건재하다”며 “소설가 이외수는 아파트를 ‘인간 보관용 콘크리트 캐비닛’으로 정의했지만, 이제 아파트는 욕망이 타오르게끔 관리해주는 곳이기도 하다”고 지적했다.

정재호 기자 next88@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0