현대미술 선구자 마르셀 뒤샹展

국립현대미술관 서울관서 열려

필라델피아 미술관과 공동 기획

1917년 4월 10일 미국 뉴욕 독립예술가협회의 첫 전시회를 앞두고 남성용 소변기 전시 여부를 가름하는 투표가 열렸다. 한 표 차로 소변기는 전시되지 못했다. 얼마 후 한 예술 잡지에 재등장한 소변기는 ‘오브제’라 불리며 현대미술의 새로운 지평을 열었다. 소변기의 작품 명은 ‘샘’이었다.

응당 화장실에 있어야 할 남성용 소변기를 예술의 반열로 올려놓은 현대미술의 선구자 마르셀 뒤샹(1887~1968)의 사망 50주년을 맞아 그의 삶과 예술을 아우르는 전시가 22일부터 국립현대미술관 서울관에서 열린다. 뒤샹 작품을 세계에서 가장 많이 보유하고 있는 미국 필라델피아미술관과의 협업으로 회화, 레디메이드, 드로잉, 사진 등 뒤샹의 전 생애를 훑어볼 수 있는 걸작 150여점이 전시된다.

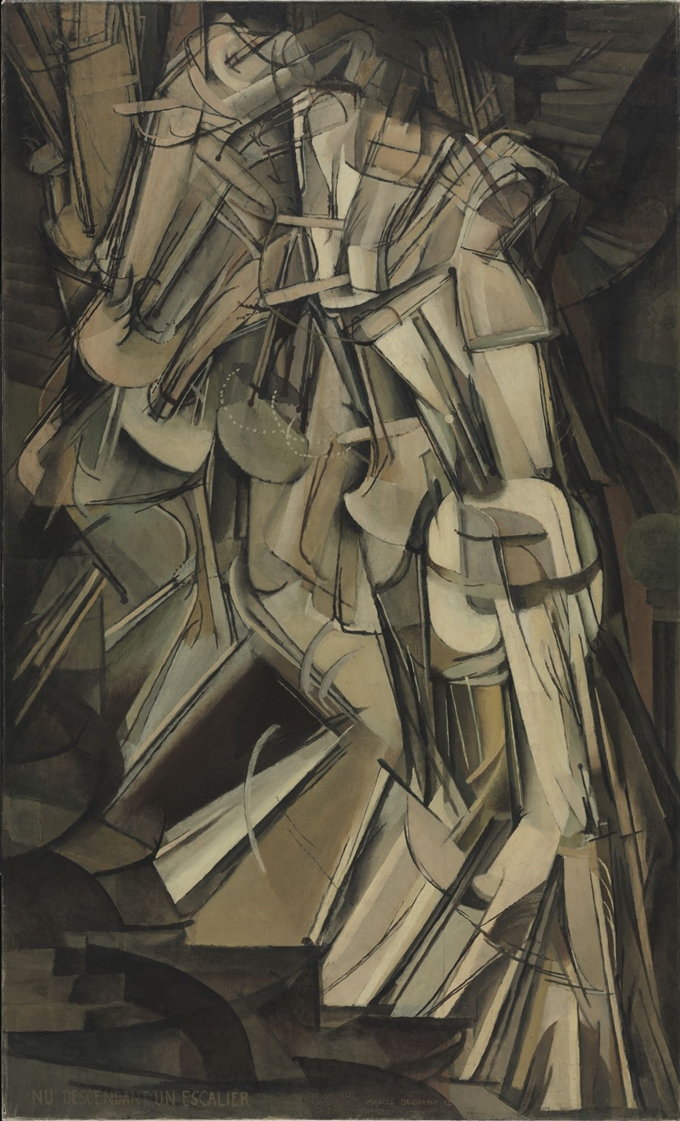

총 4부로 나뉜 전시는 뒤샹의 생애를 따라 구성됐다. 그의 대표작 ‘샘’뿐 아니라 끊임없이 기성의 것을 전복하면서 새로운 것을 창조했던 작가의 여정을 살필 수 있다. 인상파 화가의 작품을 연상시키는 유화에서 시작해 파리 입체파의 영향을 받은 ‘계단을 내려오는 누드(No.2)’로 이어지는 1부에서는 전통을 따르면서도 자신의 특징을 드러내려는 뒤샹의 초기 작품을 만날 수 있다.

2부에서는 1912년 전통적인 방식의 회화와 결별을 선언한 뒤샹의 ‘레디메이드(ready-made)’ 작품을 소개한다. 뒤샹이 명명한 레디메이드는 평범한 기성품을 예술적 맥락에 배치하고 새로운 의미를 부여하는 개념이다. 사탕 가게 창문에 놓여 있던 초콜릿 분쇄기, 뱅글뱅글 돌아가는 자전거 바퀴, 나뭇가지처럼 삐죽삐죽 치솟은 병걸이 등이 모두 예술 작품이 됐다. 그의 대표작 ‘샘’도 예술적이지 않은 일상의 소재가 예술이 될 수 있는지를 실험해보고자 했던 그의 시도였다. 그의 물음은 100년이 지난 지금 현대미술에도 여전히 유효하다. 당시 그의 작품들은 대부분 폐기됐지만 이후 수요에 따라 다시 제작됐다. 이번 전시에 나온 ‘샘’은 1917년 원본의 복제품으로 1950년 제작됐다. 현재 전세계에 약 17개가 있는데 그중 하나이다. 당시 자신을 숨기고자 가상의 예술가(R.Mott)로 출품해 서명이 다르다.

이번 전시를 기획한 매슈 애프런 필라델피아미술관 학예사는 “뒤샹이 1950년대 대중적 인지도가 높아지면서 사라진 작품에 대한 재제작 수요가 늘어났다”며 “뒤샹은 재제작을 할수록 작품의 가치는 더욱 떨어지고 평가절하될 것이라며 그럴수록 전통적인 ‘원본’의 개념을 뒤틀 수 있을 것이라 생각했다”고 설명했다.

이번 전시의 백미는 따로 있다. 2008년 국립현대미술관이 구매해 소장해 온 ‘여행가방 속 상자’(1941년 에디션)와 필라델피아미술관 소장품인 1966년 에디션을 서로 비교해 감상할 수 있다. 1ㆍ2차 세계대전을 경험하면서 전 세계를 떠돌았던 뒤샹은 자신이 가장 중요한 작품들이 사라질 수 있다는 두려움에 전시용 상자를 만들었다. 이 안에 ‘신부’ ‘샘’ 등 주요 작품 69점을 만들어 넣었다. 마치 전시장 안에 작은 전시장이 마련된 것 같다.

뒤샹이 작품활동을 멈췄던 1950년대 아무도 모르게 작품을 만들었던 그의 유작 ‘에탕 도네’에 관한 이야기로 전시는 마무리된다. 불어로 ‘주어진’이란 뜻의 ‘에탕 도네’는 낡은 나무문에 뚫려진 두 개의 구멍 사이로 흐르는 폭포와, 가스등을 든 채 풀숲에 널브러진 누드가 보이는 디오라마(실물처럼 만든 모형) 작품이다. 이동이 어려워 국내에는 못 왔지만, 작품을 촬영한 영상으로 감상하도록 기획됐다. 티모시 럽 필라델피아미술관장은 “뒤샹의 작품에 대한 평가는 논란의 여지가 있지만 그가 남긴 유산은 매우 중요하다”라며 “뒤샹을 이해하지 않고서는 현대미술을 이해하기 어렵다”고 말했다. 리처드 해밀턴(1922~2011), 앤디 워홀(1928~1987), 재스퍼 존스 등 현대미술 거장들과 작업한 사진, 출판물 등도 볼 수 있다. 전시는 내년 4월 7일까지.

강지원 기자 stylo@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0