[문 정부가 귀 기울여야 할 ‘Must Do’ 리스트 5]

친문 위주 국정에 여론 반감… 新이너서클 밖 목소리 경청을

일자리ㆍ먹거리 다 시장서 나와… 더 자주 현장 찾아야

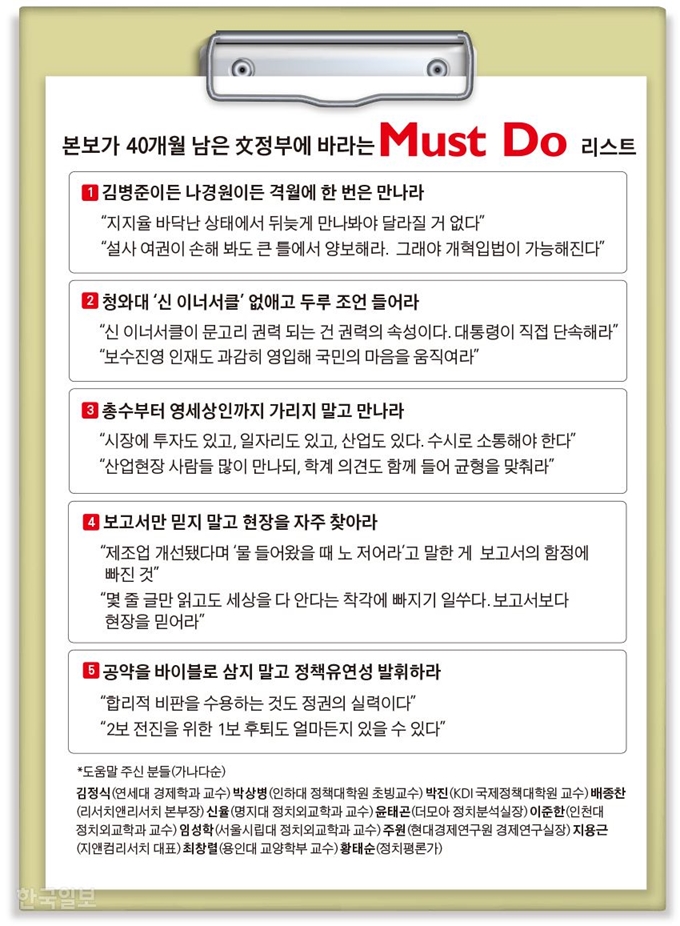

문재인 정부 출범 직후 한국일보가 10가지 ‘Do Not 리스트(하지 말아야 할 일들)’를 제시했던 것은 전 정권의 실패를 되풀이하지 말라는 염원을 담은 것이었다. 정부 출범 20개월째를 맞아 한국일보가 이번에는 헌정사상 최초로 성공한 정권의 탄생을 바라는 다수 국민들의 요구를 담아, 남은 40개월 지켜야 할 ‘Must Do 리스트(반드시 해야 할 일들)’를 제안한다.

5가지 항목으로 정리한 정권의 계명(誡命)은 “남은 임기 동안 ‘통치’가 아니라 ‘정치’를 해야 한다”는 이 한마디로 요약할 수 있다. 문 대통령은 평소 정자정야(政者正也ㆍ정치는 바른 것)를 좌우명으로 꼽는다. 여야를 떠나 합리적 정치인들이 힘을 모아 바른 정치를 할 수 있도록 하는 일도 결국은 국정 운영의 최종 책임자인 문 대통령이 풀어야 할 실타래다.

◇김병준이든 나경원이든 격월에 한번은 만나라

야당 지도자를 자주 만나라는 제언은 어느 대통령 때나 나왔던 얘기지만 제대로 지켜진 적은 거의 없다. 대개 지지율 하락의 늪에 빠져 헤어나오지 못할 때쯤에야 마지 못해 야당에 손을 내밀었다. 하지만 국정 동력이 바닥까지 떨어진 상태에서 뒤늦게 여야가 머리를 맞대봐야 달리질 건 없었다.

물론 영수회담을 선명성을 부각시키는 장으로 활용하려는 야당을 상대로 의미 있는 성과를 내기는 어렵다. 하지만 그럴수록 야당과 함께 해야 하고 그게 결과적으로는 국정 운영에 더 큰 보탬이 된다고 전문가들은 말한다.

정치평론가인 박상병 인하대 정책대학원 초빙교수는 “설사 여권에 손해가 되더라도, 여당이 합의하면 청와대가 적극 수용하는 모습을 보여야 한다”며 “양보가 전제돼야 협치도 가능해진다”고 말했다. 더불어민주당 한 중진 의원은 “야당이 정치적 이득을 본다고 꼭 여당이 정치적 손해를 보는 건 아니다”며 “오히려 극심한 대치로 국민의 신뢰를 잃게 되면 여야 모두 심판을 받게 되고, 종국에는 국정 운영의 책임을 진 여권의 타격이 더 크다”고 지적했다.

그러려면 번거로운 만남의 형식도 바꿔야 한다. 배종찬 리서치앤리서치 본부장은 버락 오바마 전 미국 대통령이 공화당 지도부와 햄버거를 함께 먹으며 대화했던 사례를 언급하며 “굳이 청와대에서 만날 필요가 없다. 서울 여의도 인근 식당도 좋다”며 “국회를 가장 자주 찾은 대통령으로 기억되는 것만으로도 우리 정치를 한 단계 발전시키는 것”이라고 했다.

◇청와대 ‘신 이너서클’ 없애고 두루 조언 들어라

문재인 정부에서도 소수의 핵심 권력집단(이너서클)이 만들어지는 것은 불가피한 현상이다. 하지만 ‘신 이너서클’은 시간이 지날수록 권력의 속성상 새로운 ‘문고리 권력’으로 발전할 수밖에 없다. 만에 하나 권력의 사유화 문제가 발생한다면, 촛불혁명으로 탄생한 문재인 정권으로서는 치명적인 타격이다. 신 이너서클에 대해서도 견제와 균형의 시스템이 작동해야 하는 이유다.

그러려면 이너서클 밖의 공직자, 전문가 그룹의 얘기를 경청할 필요가 있다. 이준한 인천대 정치외교학과 교수는 “친문ㆍ586 중심의 국정 운영이 20ㆍ30세대에게 큰 반감을 사고 있다는 점을 외면해선 안 된다”고 지적했다. 최창렬 용인대 교수는 “집권 3년 차로 접어들면서 국정 운영에 자신감이 붙는데 한마디로 타성에 젖는 것”이라며 “비판에 둔감해지고 여론에 반응하는 속도가 느려지는 것도 이 때문”이라고 비판했다. 지용근 리앤컴리서치 대표는 “보수 진영의 인재도 과감하게 영입하고 어떻게든 손을 잡는 구조가 돼야 국민의 마음을 움직일 수 있다”고 조언했다.

◇총수부터 영세상인까지 가리지 말고 만나라

대통령이 지금보다 더 자주 시장을 찾아 소통을 강화해야 한다는 주문도 빠지지 않는다. 소득주도성장 정책이 국민적 공감대를 얻는 데 실패하면서 정권 운영의 부담으로 작용하고 있는 점을 반면교사로 삼아야 한다는 의미에서다.

김정식 연세대 경제학과 교수는 “시장을 찾아야 정책을 수립할 수 있다”며 “기업 투자를 유도하고, 일자리를 만들고, 새 산업을 태동시키는 것도 결국 시장인 만큼 시장과의 소통을 강화해야 한다”고 강조했다. 박진 한국개발연구원(KDI) 국제정책대학원 교수는 “산업현장의 사람들을 최대한 많이 만나야 한다”면서 “다만 전문가 의견도 함께 들어 균형을 잡아갈 필요는 있다”고 말했다.

◇보고서만 믿지 말고 현장을 자주 찾아라

문 대통령이 역대 어느 대통령보다 열심히 일한다는 점은 오히려 리스크 요인이 될 수도 있다. 자칫 보고서에 집착해 현실과 동떨어진 판단을 할 수 있다는 점에서다. 실제로 문 대통령이 지난해 11월 국무회의를 주재한 자리에서 “제조업 실적이 개선됐다”며 “물 들어왔을 때 노 저어야 한다”고 발언한 게 ‘보고서의 함정’에 빠진 대표적 사례라는 우려가 적지 않다.

황태순 정치평론가는 “각 부처에서 만든 각종 보고서가 청와대 비서들을 거쳐 몇 줄로 요약되고, 그걸 본 대통령이 세상을 다 안다고 착각하게 만드는 게 보고서의 마력”이라며 “보고서에 갇히지 않으려면 현장을 찾아야 한다”고 강조했다.

◇공약을 바이블로 삼지 말고 정책유연성 발휘하라

문 대통령이 자신의 통치 철학을 지키고 국정운영 기조와 관련해 일관성을 유지하는 것은 긍정적이지만, 대선 당시 공약을 금과옥조로 여기는 정책 도그마에 빠지는 일은 경계해야 한다는 주문도 많다. 급변하는 국제 정세와 국내 환경에 탄력적으로 대응하는 정책 유연성을 보여달라는 요구다.

임성학 서울시립대 정치외교학과 교수는 “여러 경제지표에서도 확인됐듯이 정책의 의도와 결과에 대한 예상이 실제와 엇나갔다면 받아들이는 게 맞다”며 “지난해 연말 재계 요구를 받아들인 탄력근로제 확대도 그렇고, 2보 전진을 위한 1보 후퇴는 국정 운영에서 얼마든지 있을 수 있다”고 말했다.

이동현 기자 nani@hankookilbo.com

류호 기자 ho@hankookilbo.com

이한호 기자 han@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0