“정부 의지, 감정사 주관 가격에 개입되는 현 제도 개선해야”

#. 작년 12월 한국감정원에서 열린 국토교통부와 부동산 감정평가사(이하 평가사)들의 합동 회의. 당시 국토부 관계자는 참석한 평가사들에게 “현 정부는 단기간 집값ㆍ땅값이 급등한 지역 표준지 공시지가(이하 공시지가)에 시세 상승분을 적극 반영하는 데 정책 초점을 맞추고 있다”는 취지의 발언을 했다.

회의 뒤 평가사들은 “이런 원칙을 제시하는 것 자체가 공시지가 산정 가이드라인을 주는 것”이라고 반발했다. 특히 일부는 “국토부가 ‘㎡당 3,000만원 넘는 고가 토지는 작년보다 공시지가를 2배 정도(100%) 올리라’고 지시했다”고도 주장했다.

실제 회의 후 발표된 올해 공시지가 잠정치에선 국내에서 가장 땅값이 비싼 서울 명동 네이처리퍼블릭과 명동 우리은행 부지 모두 100% 가량 공시지가(잠정치)가 상승했다.

최근 지난해보다 크게 오른 잠정치가 공개돼 논란을 빚고 있는 공시지가는 어떤 과정을 거쳐 결정되는 걸까.

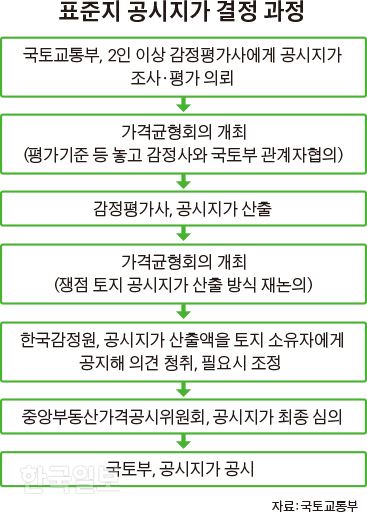

4일 정부와 업계 등에 따르면, 현행법(부동산 가격공시에 관한 법률 및 시행령)에 근거한 공시지가 산출은 국토부 의뢰를 받은 2명 이상의 평가사들이 1차적으로 표준지에 대한 평가액을 매기면서 시작된다. 감정 시점을 전후해 평가사들과 국토부는 수 차례 가격균형회의를 열어 평가 기준과 쟁점 토지의 가격산출 방식을 논의해 공시지가 통보액을 결정한다. 이후 한국감정원이 토지 소유주들에게 의견 수렴을 거쳐, 국토부가 최종 공시지가를 발표하는 형태다.

외관상 그럴 듯 해 보이는 현 제도의 맹점은 정부의 ‘의지’가 반영될 수밖에 없는 가격균형회의의 존재와 모호한 공시지가 산출ㆍ평가 방식에 숨어 있다. 가격균형회의가 정부의 정책 기조를 설명하고 문제 소지가 있는 토지의 공시지가를 협의하는 자리라고는 하지만, 평가사에 대한 징계권한을 가진 국토부의 지위를 감안하면 정부의 의견은 사실상의 지시가 될 가능성이 높다.

공시지가 산출 규정도 모호하다. 지역마다 다른 땅값 상승률을 얼마나 적용할지에 대한 구체적 기준은 없이, 법이 “표준지 인근 유사 토지의 거래가격, 임대료 등을 참작해 산출하라”는 조항만 뒀기 때문이다. 평가사가 특정 수치만 골라 높게 적용해도 마땅히 규제할 장치가 없다는 뜻이다.

정부는 이와 관련 ‘평가사의 자의가 개입할 여지가 없는’ 공시지가 산출 제도를 만들기 위해 여러 시도를 하고 있다. 국토부는 작년 6월 “향후 공시지가 산출 시 평가사들이 속한 감정평가법인의 검토를 거쳐 평가액을 제출 받도록 하겠다”고 밝히기도 했다.

하지만 업계에선 지난 2014년 서울 용산구의 고급아파트 ‘한남더힐’ 관련 감정평가 논란을 대표적 사례로 제시하며, “법인의 검토만으로는 제도의 한계를 극복하기 어렵다”고 입을 모은다. 당시 국내 최대 감정평가법인 두 곳이 한남더힐 매도인과 매수인 측 감정을 각각 맡았지만, 법인 역시 각자 의뢰인의 입맛에 맞는, 크게 차이 나는 평가액을 써 내 모두 과징금 처분을 받은 바 있다.

부동산 소송 전문인 민관식 법무법인 주원 변호사는 "감정평가 방식을 더 세분화하고, 정부를 포함한 부당한 압력이 개입되거나, 객관적이지 않은 감정평가가 실시됐을 경우 형사처벌을 하는 규제안을 만들 필요가 있다”며 “전반적인 제도 개선 작업이 동시에 진행되지 않으면 공시지가 산정의 공정성을 답보하기 어려울 것”이라고 조언했다.

정재호 기자 next88@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0