기업형 중고서점 늘며 신간시장 10% 증발… 신간 죽으면 소비자에도 毒

‘신간 보호’ 18개월로 연장이 대안... 저자ㆍ출판사와 공생 모델 만들어야

‘가성비 좋은 헌책 시장인가, 창작 토양을 말리는 주범인가.’

기업형 중고서점은 출판계에서 가장 논쟁적인 이슈다. 중고책 유통망을 지배하는 극소수의 대형 중고서점이 저자와 출판사의 피땀눈물에서 이윤을 창출하는 것이 현재 중고책 시장의 구조다. 중고책이 활발하게 유통되는 것은 바람직한 일이다. 그러나 그 수익이 전체 출판계로 환원되지 않고 특정 업체에 쏠리는 건 문제다.

소비자는 새 책 같은 중고책을 저렴하고 편리하게 구입할 수 있다고 반기지만, 문화를 경제논리로만 접근하는 건 위험하다. 기업형 중고서점의 무분별한 확장은 신간 시장을 위축시키고 다양한 새 책이 출간돼 출판산업을 살릴 길을 막는다.

◇유통이 생산을 잡아먹는 구조

기업형 중고서점의 대표주자는 알라딘과 예스24다. 두 업체 모두 새책과 중고책을 모두 취급한다. 새책은 인터넷 서점에서, 중고책은 오프라인 서점과 인터넷 서점에서 판다. 베스트셀러 산문집 ‘곰돌이 푸, 행복한 일은 매일 있어’를 알라딘 온∙오프라인 서점에서 사고 팔아 봤다. 책 정가는 1만 2,000원. 알라딘 인터넷 서점에서 회원가(10% 할인)인 1만 800원에 구입했다. 배송 받은 당일 택배 포장만 뜯어 서울 종로구의 알라딘 중고서점에 들고 갔다. 중고책 상태 평가부터 받았다. 최상등급 판정을 받았지만, 매입가는 고작 6,000원이었다. 몇 시간 만에 책값이 뚝 떨어진 것이다. 알라딘은 이 책을 8,400원에 매물로 내놨다. 알라딘은 그래서 얼마를 벌었을까.

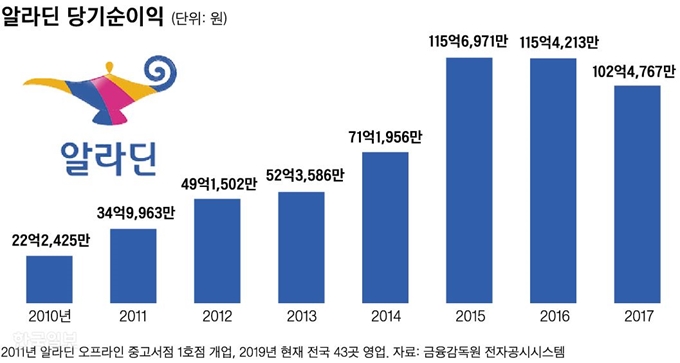

출판사가 서점에 책을 공급하는 원가인 ‘공급률’은 업계 비밀이지만, 비(非) 문학책은 보통 60%다. 알라딘이 출판사에서 ‘곰돌이 푸…’를 7,200원에 구입했다고 치면, 새책 판매(1만800원-7,200원)로 3,600원을 남겼다는 계산이 나온다. 여기에 중고책 판매(8,400원-6,000원)로 얻은 2,400원을 더하면, 6,000원이 알라딘에 돌아가는 수익이다. 여기서 임대료, 물류비, 인건비 등을 제한 것이 알라딘의 순익이다. 알라딘의 당기 순익은 서울 종로에 오프라인 중고서점 1호점을 낸 2011년 34억 9,963만원에서 2017년 102억 4,767만원으로 껑충 뛰었다. 2019년 현재 알라딘 중고서점은 43곳이다. 기업형 중고서점이 ‘돈 잘 되는 사업’이라는 얘기다. 다른 대형서점들이 중고서점 개업에 눈독을 들이며 여론을 살피고 있는 이유다.

◇출판 생태계 파괴 “신간 있어야 중고 팔지”

기업형 중고서점은 시중 서점에 깔리지 않은 신간도 적극적으로 매입한다. 출판사는 책 홍보를 위해 언론사에 신간을 미리 보낸다. 지난 주 신간 ’슈퍼노멀’과 ‘술집학교’가 한국일보 문화부에 도착하자 마자 중고서점 거래가를 알아 봤다. 알라딘과 예스24 중고서점은 두 책의 중고 매입가를 ‘이미’ 정해 두고 있었다. 정가 1만 7,000원인 슈퍼노멀은 7,800원, 1만 4,800원인 술집학교는 5,200원이었다. 중고서점은 ‘증정’ ‘홍보용’이라는 표식이 있는 책은 매입하지 않는다. 출판사 실수인지, 두 책엔 그런 표식이 없었다. 알라딘 중고서점 종로점과 예스24 중고서점 목동점에 판매를 시도해 봤다. 두 책 모두 최상등급을 받고 중고책으로 판매됐다.

대형 중고서점이 새 책과 중고책의 경계를 희미하게 만드는 걸 극명하게 보여주는 사례다. 백원근 책과사회연구소대표는 24일 “기업형 중고서점은 소비자가 새 책을 구매하자마자 ‘빨리 헌 책으로 내놓으세요. 가격 많이 쳐줄 게요’라고 독려하는 수익 모델”이라며 “신간이 중고시장으로 빠르게 흡수되면서 중고시장이 신간을 대체하는 교란행위가 벌어지고 있다”고 말했다. 익명을 요구한 대형출판사 관계자는 “유통이 생산을 잡아먹는 구조”라며 “출판사가 새 책 한 권 팔면 보통 5~7%를 남기는 것을 감안하면, 중고서점이 차지하는 이윤이 비합리적으로 크다”고 말했다.

출판업계가 엄살을 떠는 건 아닐까. 그러나 기업형 중고서점 등장 이후 신간 판매가 실제로 감소한 것으로 나타났다. 2017년 한국출판문화산업진흥원의 ‘온오프라인 중고서점 실태조사’에 따르면, 2016년 기준 국내 중고서점 매출 규모는 3,334억 원이었는데, 이로 인한 신간 단행본의 판매 기회 손실이 7.6%에 이르는 것으로 조사됐다. 잠재적 신간 구매자 100명 중 7명이 중고책 시장으로 갔다는 뜻이다. 출판업계는 중고서점이 기업화하면서 신간 판매 기회 손실이 10%까지 늘었다고 보고 있다.

저자와 출판사 입장에선 인세와 수익을 ‘앉아서’ 대형 중고서점에 빼앗기는 셈이다. 안희곤 사월의 책 대표는 “신간이 계속 나와야 출판 시장이 유지될 수 있는데, 알라딘 등의 사업 행태는 신간 시장을 죽이는 구조로 가고 있다”고 지적했다. 그는 “출판 재생산 구조가 깨지면 장기적으로 알라딘에게도 마이너스”라며 “알라딘도 신간이 있어야 중고를 팔 것 아닌가”라고 했다.

◇신간 보호 18개월로 연장, 창작권 보전을

현행법은 기업형 중고서점 편이다. 오프라인 중고서점은 사업자 등록 때 서점이 아닌 중고상품 업종으로 등록한다. ‘고물상’과 같은 업종이다. 서점처럼 영업하는데도 서점으로 관리, 규제할 수 없다는 얘기다. 지난해 5월 국회에서 통과된 ‘소상공인 생계형 적합업종 지정에 관한 특별법’ 은 영세서점 보호 명목으로 대기업의 서점 진출을 금지할 수 있지만, 중고서점은 같은 법을 적용 받지 않는다.

출판업계는 신간 보호 기간을 최소 18개월로 늘리는 방안을 현실적 대안으로 꼽는다. 출간된 지 18개월이 지나지 않은 책은 중고서점에서 판매할 수 없게 해야 한다는 것으로, 새 책이 출간되자마자 중고시장에 깔리는 것을 막기 위한 조치다. 지난해 출판사와 서점 대표자들이 진통 끝에 합의한 현행 신간 보호 기간은 6개월이다.

근본적 해법은 중고책 유통 과정에서 저자, 출판사의 창작권을 보호할 방안을 만드는 것이다. 기업형 중고서점의 수익이 저자, 출판사에게도 일부 돌아가야 출판물 창작의 선순환이 이어질 수 있다. 바다출판사 대표인 김인호 한국출판인회의 부회장은 “기업형 중고서점의 수익이 온전히 서점 몫으로만 돌아가는 게 맞느냐는 문제제기에 공감하는 소비자들도 많다”며 “저자와 출판사가 공생하는 선순환 모델을 만드는 상생 방안에 대한 논의가 시작돼야 한다”고 말했다.

강윤주 기자 kkang@hankookilbo.com 김진주 인턴기자

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0