월러스 S. 브로커(1931~2019)

※ 세상을 뜬 이들을 추억합니다. 동시대를 살아 든든했고 또 내내 고마울 이들에게 주목합니다. ‘가만한’은 ‘움직임 따위가 그다지 드러나지 않을 만큼 조용하고 은은하다’는 뜻입니다. ‘가만한 당신’은 격주 월요일 <한국일보>에 연재됩니다.

#1970년대 기후과학계 흔든 논문

지구 냉각설 우세하던 때에 반기

#‘미친 교수의 전형’으로 불린 괴짜

환경에 인위적으로 개입 하자는

지구공학적 해법에 몰두하며 오명

존 틴들(John Tyndall, 1820~1893)이라는 영국 물리학자는 160년 전인 1859년에 ‘대기의 어떤 성분이 자외선을 차단하면 기후 변화를 야기할 수 있다’고 주장했다. 대기질과 기후변화를 연관 지은 첫 문제제기였다. 노벨화학상을 탄 스웨덴 물리ㆍ화학자 스반테 아레니우스(Svante Arrhenius, 1859~1927)는 1896년에 이산화탄소의 온실효과를 계산을 통해 처음 검증했다. 산업혁명 이후의 석탄 기반 문명은 1920년대 중동(페르시아만)과 미국(텍사스)의 유전 개발 덕에 본격 석유 시대로 전환했다. 기후ㆍ날씨에 대한 관심도 따라서 점증했는데, 그건 주로 군사ㆍ안보를 위한 거였고, 환경은 부수적이었다. 기후과학자들은 크게 두 갈래, 즉 대기오염으로 태양 에너지 반사율(Albedo)이 증가해 지구가 점차 식어가리라 본 이들과 온실가스 농도가 높아지면서 점점 데워지리라 예측한 이들로 나뉘었다.

기후ㆍ지구학계 등 제한적인 영역 안에서의 일이었지만, 두 상반된 견해는 엎치락뒤치락 격렬하게 대립하면서 양립했다. 70년대 중반 무렵에는 지구가 식고 있다는 입장이 우세했다. 실제로 관측 데이터가 축적된 1940년대 이후 그 무렵까지 지구온도는 0.4도 가량 기조적으로 하락했다. 냉전기 핵전쟁-핵겨울 공포까지 겹쳐 언론들은 새로운 빙하기를 염려하는 선정적인 기사들을 경쟁적으로 쏟아냈다. 74년 6월 시사주간지 ‘Time’은 ‘Another Ice Age’란 제목의 특집 기사를 게재했다. 이듬해 4월 ‘Newsweek’는 ‘The Cooling World’라는 제목의 기사에서 “지구 냉각화의 원인과 추이에는 이견이 있지만, 그 추세에 따라 농업 생산량이 장기적으로 격감하리라는 데는 학자들의 의견이 일치하고 있다”고 전했다. 물론 기사는 사실과 미신을 버무린 엉터리였다. 학자들의 의견도, 대체로 일치하지 않았다. 그해 말 미 국립과학아카데미(NAS)가 ‘기후변화의 이해(Understanding for Climate Change)’란 중립적 제목으로 발표한 270쪽짜리 보고서의 결론은 한마디로 ‘좀 더 지켜보자’는 거였다. “우리는 기후 작동에 관해 충분히 이해하지 못하고 있으며, 그 원인을 특정할 수도 없다. 근본적인 이해 없이 기후 추이를 예측하는 것도 불가능하다.”(skepticalscience.com)

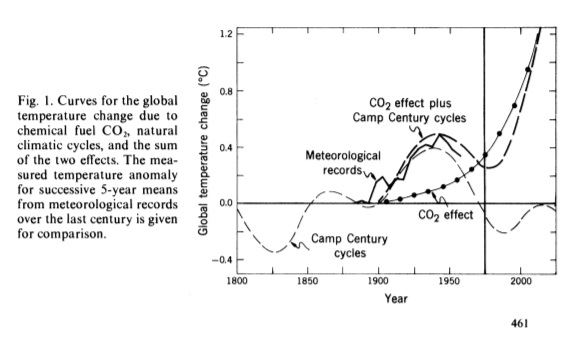

학계조차 그렇게 우왕좌왕하던 1975년 8월, 컬럼비아대 지구연구소(Lamont-Doherty Earth Observatory) 해양ㆍ지구학자 월러스 브로커(Wallace S. Broecker)가 저널 ‘사이언스’에 ‘기후변화: 지구온난화의 문턱?(Climatic Change: Are We on the Brink of a Pronounced Global Warming?)’이란 제목의 논문을 발표했다. 브로커는, 비록 물음표를 달긴 했지만, 과학 논문 최초로 ‘지구온난화(Global Warming)’란 표현으로 사태를 진단했다. 그리고 그 추세를 데이터로 입증했다.

그는 산소 동위원소 연대측정법, 즉 남극 얼음과 대양저 퇴적층 식물플랑크톤(유공충) 껍질의 탄산칼슘 함량 분석을 통해 지질시대 이후 바닷물의 온도와 기후 변화를 추적했고, 산업혁명 이후 인위적(anthropogenic) 온실가스 배출이 바다의 탄소 흡수능력을 약화해 결과적으로 21세기 지구온난화를 야기ㆍ심화할 것이라고 주장했다. 심해 해저는 극지 얼음처럼, 인위적 간섭 없이 얇은 퇴적층 안에 시간(기후 포함)의 흔적을 축적하고 있는 ‘기후의 화석’이자 ‘고대 공기의 화석’이다. 2차대전 이후 동위원소 연대 측정법으로 그 연구가 가능해졌고, 탄소-기후 연구의 길을 튼 주역 중 한 명이 브로커였다.

일부 분석상의 오류가 있긴 했다지만, 그가 예측한 지구온도 변화는 이후 실측 결과와 소름 끼치게 일치했다. 기후 변화가 지구 자전축의 기울기와 공전궤도 변화에 기인한 고대로부터의 자연 순환현상으로 설명하는 이른바 ‘궤도촉성(Orbital Forcing)설’, 인간은 책임이 없다는 이른바 ‘방관자(Innocent Bystaner)’ 설도 무참하게 박살이 났다.

그걸 처음 해낸 게 브로커였다. 그의 후임인 컬럼비아대 지구연구소 소장 제프리 삭스(Jeffrey Sachs)는 “월리(월러스의 애칭)의 기여는 한마디로 ‘로제타 석’을 해독한 거였다. 그는 고대 언어가 아닌 지구 자체의 로제타 석을 처음 읽어냈다”고 말했다.(nj.com)

그는 해독한 ‘로제타 석’의 탁월한 번역가이기도 했다. ‘지구 온난화’란 말도 그 덕에 일상화했고, 거시 기후 변화에 해류가 미치는 결정적인 영향을 이미지화한 절묘한 표현 ‘지구 컨베이어 벨트(Global Conveyer Belt)’란 말도 그의 작품이었다.

브로커는 기후를 ‘성난 짐승(Angry Beast)’에 비유했다. 1984년 미 하원 기후소위원회 초청으로 연단에 선 그는 “기후 시스템은 한 국면에서 다른 국면으로 갑작스레 전환(jump abruptly)할 수 있다.(…) 지금처럼 화석연료를 태워 이산화탄소 등 온실가스를 대기에 마구 버릴 경우 파국적인 결말(devastating effects)을 맞이할 수 있다”며 “우리는 지금 기후 시스템이라는 성난 짐승을 데리고 장난을 치고 있는 셈이다”라고 말했다.

월러스 브로커가 2월 18일 별세했다. 향년 87세.

월러스 스미스 브로커는 1931년 11월 29일, 시카고 교외의 주유소 집 5남매 중 둘째로 태어났다. 독실한 복음주의 기독교인이던 부모의 가르침을 따라 브로커는 대체로 ‘소박하고 완고한’ 시골 청년으로 성장했다. 그의 꿈은 부모처럼 안정적인 직장을 갖고 가정을 꾸려 평범하게 사는 거였다고 한다. 일리노이의 크리스천 인문교양학교인 위턴 칼리지에 진학하던 무렵 그의 꿈은 보험계리사가 되는 거였다. 그는 대학서 만나 그레이스 칼더(Grace Carder, 2007 작고)와 52년 결혼해 6남매를 두었다.

19세이던 51년 겨울, 그가 뉴욕 허드슨 강변의 컬럼비아대 라몬트-도허티 지구연구소 인턴십 면접을 본 것은 한 친구의 우연한 조언 덕이었다고 한다. 탄소연대측정법이 갓 태동한 무렵이었다. 97년 과학회 구술사 인터뷰에서 그는 자신이 배속된 탄소동위원소 연구실(radiocarbon lab) 과학자들조차 인턴인 자신과 여러모로 별 차이가 없더라고 말했다. 그는 동위원소 함량 분석을 통해 수만, 수십만 년 단위의 연대를 알아내는 그 기적 같은 작업에 한껏 빠져들었고, 불과 몇 달 만에 연구실의 실질적 주역 중 한 명으로 활약하게 됐다. 그는 컬럼비아대에서 물리학(학사)과 지질학(박사)을 전공했고, 59년 교수가 됐다.

해양-지질학과 탄소연대법을 통한 고(古)기후학과 기후변화 연구는 그가 개척하다시피 한 분야였다. 그래서 그의 이름 앞엔 ‘지구온난화의 아버지’란 말 외에 ‘기후과학의 할아버지’란 말도 붙곤 한다.

그는 괴팍하고 퉁명스럽고 고집스럽기로 악명 높았다. 그는 컴퓨터를 만지기 싫어해, 약 500편의 논문과 17권의 책을 펜과 노트로 직접 썼다. 워드 작업을 포함 컴퓨터가 필요한 모든 작업은 당연히 연구원들이 도맡았다. 2009년 재혼한 아내(Elizabeth Clark)도 연구원 출신이었다. 문자 해독장애의 일종인 실독증(dyslexic)을 앓기도 했다.(nyt, 2019.2.19) 한 인터뷰에서 그는 “내가 게으른 응석쟁이인지 모르겠다. 하지만 펜과 종이가 없으면 생각을 못 한다. 컴퓨터로 무장한 과학자들이 나보다 뛰어난 역량을 발휘한다면 모를까 그 전까진 지금처럼 버틸 거다”라고 말했다.

2008년 가디언의 한 기자(Ed Pilkington)가 그를 ‘미친 교수의 전형’으로 묘사한 것은 그의 외모- 70년대 풍 옷차림에 80년대 턱뼈 종양 절제수술 후유증으로 짜증난 듯 살짝 기울어진 얼굴, 성긴 머리카락에 광기마저 얼비치는 눈빛 등-를 악의 없이 묘사한 걸 테지만, 저런 고약한 성질을 은근히 비꼰 걸 수도 있을 테다. 그리고 무엇보다 그 무렵 그가 몰두해 있던 ‘지구공학(geo-engineering)’의, 당시로선 지나치게 급진적인 이미지 때문이기도 했을 것이다.

지구공학이란 인간의 필요에 따라 지구 환경에 적극적으로 개입하고, 경우에 따라서는 광범위하고 전면적인 재편의 가능성까지 열어두는 실용 학문분야다. 온실가스 배출에 대한 뮤기력한 규제와 의지의 결핍에 실망한 일부 기후과학자들은 90년대 이후 온난화 대책으로 지구공학적 해법에 관심을 쏟기 시작했다. 대표적인 게 대기 중의 탄소를 빨아들여 연료 등으로 재활용하고, 지하나 해저에 저장하는 탄소 포집ㆍ저장(CCS, Carbon Capture Storage)기법이다. 화산폭발이 햇빛을 차단해 지구를 식히듯 성층권에 아황산가스를 살포하자는 주장도 있고, 대기권 상층부에 아주 작고 가벼운 거울 조각들(빛 반사입자)을 뿌리자는 제안도 있고, 연안 바다에 요소와 철분 성분의 비료를 뿌려 조류를 증식시킴으로써 그들의 광합성으로 탄소를 흡수하자는 제안도 있다.

재생가능에너지 확대와 화석연료 퇴출이 지구 온난화의 가장 근본적이고 윤리적이고 또 가장 안전한 해법이란 데는, 미국의 지금 대통령 등 극소수만 빼면 적어도 겉으로는 이견이 없다. 반면 지구공학적 해법은 기술적으로 아직 실용화 단계에 이르지 못했고, 비용도 많이 들고, 2차 환경피해 등 검증되지 않은 위험성도 큰, ‘매드 사이언스(mad science)’의 이미지가 강하다.

하지만 2000년대 중반 이후, 기후변화에 대한 비관론이 확산되면서 인식이 점차 바뀌어갔다. 2006년 미 NAS 의장인 기후과학자 랠프 키케론(Ralph Cicerone)은 “이제 우리는 지구공학적 아이디어도 심각하게 고려할 필요가 있다”고 선언했다. 미친 짐승이 날뛰어 아직 인류가 경험하지 못한 규모의 가뭄과 홍수와 침수와 한파와 혹서가 현실화할 경우 그 피해는 가난한 나라부터, 가난한 시민들부터 입게 된다. 최대한 기후변화를 제어하되 최악의 경우 ‘보험’ 성격의 대책도 필요하다고 주장하는 이들도 생겨났다.

90년대 말 이후 브로커의 입장도 그러했다. 그는 특히 탄소포집기술에 주목했다. 재생가능에너지 전환에만 목매고 기다리기엔 이미 늦었고, (아황산가스 살포 등) 더 과격한 지구공학적 도박을 벌이기엔 너무 이르다는 게 그의 판단이었다. 브로커는 2002년 의류 통신판매회사 ‘Land’s End’의 창업자 게리 코머(Gary Comer, 1927~2006)가 댄 기부금으로 동료 학자 및 엔지니어들과 탄소포집 기술 상용화 연구에 매달렸다.

물론 그를 포함한 과학자들의 지구공학적 접근은, 의도와 상반되게, 근원적인 해법 즉 탄소감축의 동력을 약화했다. 화석연료 소비 등 환경적 태만의 핑곗거리가 된 것도 부인하기 힘든 사실이다. 예컨대 한국만 해도, 온실가스 배출량 증가속도 때문에 ‘2016년 세계 4대 기후 악당국(climate villain)’으로 분류됐지만 2017, 18년 유연탄 수입 역대 최고치를 경신했고, 유럽서 판로가 막힌 SUV 경유차 수입으로 올 1월 등록차량 기준 경유차 역대 최다를 기록했다.

그린피스 등 국제환경단체는 당연히 지구공학자들을 비판하고 경계해 왔다. 브로커는 “대안 에너지의 ‘마법 총알(magic bullet)’을 갖게 된다면 우리의 새 기술은 언제든 선반에 치워버릴 용의가 있다. 하지만 내 생각에 그러려면 기적이 필요하다”고 반박했다. 지금의 탄소포집기술로 이산화탄소 1톤을 빨아들이는 데는 약 600달러(저장비용 제외)가 든다. 그리고 인류는 한 해에만 약 420억톤의 이산화탄소를 뿜어대고 있다. 물론 비용과 성능, 탄소가스의 활용도 등은 기술력과 함께 진전될 것이다.(guardian) 지난해 10월 한국서 열린 유엔 세계기상기구의 ‘기후변화에 관한 정부간협의체(IPCC)’ 총회는 196개 참가국 협의와 합의를 거쳐 발표한, 보수적일 수밖에 없는 보고서에서조차 오는 2030년까지 탄소 배출량을 현재의 50%로 줄이고, 2050년까지 제로 배출량을 달성해야만 산업혁명 이후 지구 대기온도 1.5도 상승 목표에 간신히 도달할 수 있을 것이라며, 탄소포집 등의 특단의 대안도 함께 고려해야 한다고 제안했다.

브로커가 저널리스트 로버트 쿤지그(Robert Kunzig)와 함께 쓴 2008년 책 ‘Fixing Climate’의 어떤 구절- “화석 연료를 태우는 게 나쁜 게 아니라, 쓰레기(온실가스)를 마구 버리는 게 나쁜 것이다”(earth.columbia.edu)는 너무 나간 것 아니냐는 비판을 받을 만했다. 일각에서는 그가 주유소 집 아들이었고, 60년대 정유회사 ‘Exxon’사를 위해 일한 이력을 거론하기도 했다.

어쨌건 그는 기후학계의 신화적인 존재여서, 학회 등 공적인 자리에서 그는 언론과 후배학자들로부터 세계적 팝스타와 같은 주목을 받곤 했다. 그는 그런 분위기를 못마땅해했다. ‘지구온난화의 아버지’란 말을 특히 지겨워하고 싫어했다. 그는 2010년 컬럼비아대 대학원 봄학기 수강생들에게 250달러 포상금을 걸고 ‘지구온난화’란 말을 처음 쓴 사람-1957년 인디애나주 해먼드 타임스의 사설에 처음 쓰였다고 한다-을 찾아내게 하기도 했다. 자신의 묘비에 저 말이 쓰일까 봐 염려스럽다고 에세이에 쓴 적도 있었다. 그의 유해는, 유언에 따라 동료들이 다음 해양 연구 투어 때 들고 나가 바다에 뿌릴 예정이라고 한다. 기후 컨베이어벨트를 타고 돌겠다는 의지였겠지만, 그의 성격을 감안하면 비석의 여지를 아예 차단하려는 의도도 없지 않았을지 모른다.

최윤필 기자 proose@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0