“이 부분은 00씨가 정리하죠.”

여러 명의 학생들이 잔디밭에 빙 둘러 앉아 스터디 논의를 하던 중 어느 여학생의 한마디에 가장 나이 들어 보이는 남학생이 눈을 커다랗게 떴다. “00씨? 내년에 내가 서른인데, 몇 살이지?” “스물 하나요. 왜요?”

얼마전 방영된 어느 드라마의 한 장면이다. 일부러 웃기려고 과장한 것이 아니라 요즘 대학가 세태를 그대로 보여주는 대목이다.

최근 젊은이들 사이에 선,후배를 따지는 호칭이 사라지고 있다. 같은 대학 학과의 선후배 사이여도 서로 이름을 부르거나 이름 뒤에 ‘님’자를 붙여서 부른다. 대학 뿐 아니라 각종 동아리, 모임 등에서도 같은 변화가 일어나고 있다.

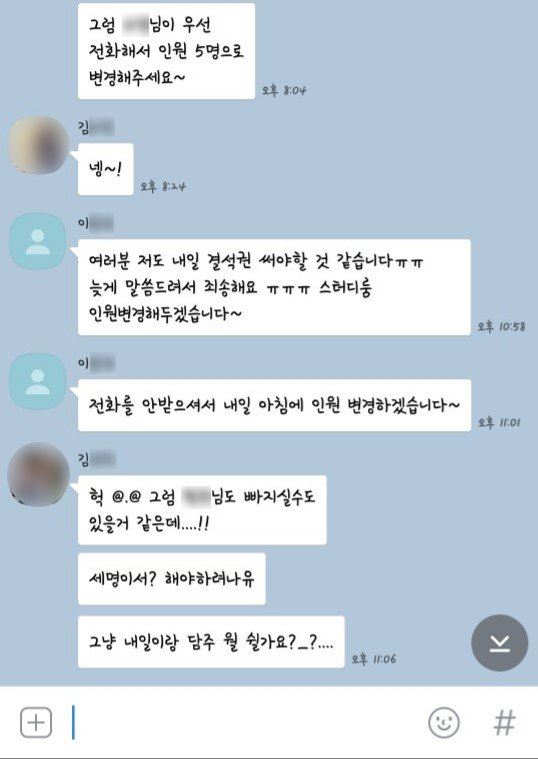

대학 수업을 위한 조별 모임에서 이런 현상이 두드러진다. 성균관대 사회과학부생 박 모(24)씨는 “영상관련 수업을 위한 조별 모임에서 자연스럽게 서로 이름을 부른다”고 말했다. 그는 “2014년 입학 당시만 해도 이 정도는 아니었는데 지난해부터 부쩍 이름을 부르는 일이 늘었다”라며 “선후배 사이에 직접적인 교류가 많지 않기 때문”이라고 말했다. 곽금주 서울대학교 심리학과 교수는 “이 같은 호칭 변화는 모임이 끝나면 해체라는 목적에 맞게 움직이는 것”이라며 “공적 관계 이상은 아니라는 것을 확실히 하는 무언의 약속”이라고 해석했다.

복수 전공을 하거나 교환 학생을 다녀오고, 휴학했다가 복학하면 다양한 연령대와 학번이 섞이면서 서로 교류가 멀어지게 된다. 따라서 예전처럼 학번이나 나이를 따져 호칭을 부르기 보다 완전히 사무적 관계로 얽히게 된다는 시각이다. 박 씨는 “요즘 대학가는 서로 교류를 이끄는 분위기가 아니다”라며 “호칭부터 이것저것 따질게 아니라 깔끔하게 아무개 씨로 부르는 것이 서로 편하다”고 전했다.

취업준비생 정 모(29)씨가 참여하는 취업준비 모임에서는 형, 누나, 언니, 오빠 같은 나이에 따른 호칭 대신 서로 이름을 부른다. 그는 “처음에는 어색했으나 익숙해지니 편하다”며 “나이나 학번을 따지지 않고 서로 존중해주는 문화여서 수평적 관계가 형성된다”고 말했다.

아예 원활한 과제 수행을 위해 일부러 호칭을 ‘씨’로 통일하고 상호간에 철저하게 존댓말을 쓰는 모임도 있다. 성균관대 경영학과의 이찬샘(25)씨는 “호칭을 씨로 통일하면 구성원들 간에 수평적 관계가 형성돼 원활한 과제 수행에 도움이 된다”며 “서로 편해지면 발생할 수 있는 친목 도모에 시간을 빼앗기지 않아 좋다”고 설명했다.

전문가들은 이 같은 현상을 디지털 세대의 특징으로 보고 있다. 어려서부터 스마트폰과 인터넷을 이용하며 자란 1990~2000년대생들은 모든 정보와 교류를 각종 사회관계형서비스(SNS) 등 인터넷을 통해서 하다 보니 나이나 학번 등 서열화된 인적 관계를 중요하게 생각하지 않는 분위기다. SNS에서 맺은 관계는 나이를 떠나 상호 존중하는 분위기이며 각자의 개인 정보 노출을 꺼리며 보호하는 분위기다. 곽 교수는 “요즘 세대들은 연령이나 학번으로 구분하는 관계에서 오는 스트레스를 줄이려 한다”며 “지나친 상대 비교와 경쟁에 노출되면서 스스로를 보호하려는 성향이 강하고 본인의 정보를 최대한 노출하지 않으려 한다”고 분석했다.

서구식 기업 문화도 호칭 변화에 영향을 미쳤다. 외국계 정보기술(IT) 기업이나 일부 대기업들은 사내에서 직함 대신 사장이나 신입사원 모두 이름 뒤에 ‘님’을 붙여 부른다. 이런 기업들에서 인턴이나 아르바이트를 한 학생들이 대학의 조별 모임에 이런 특징을 적용하는 경우도 있다.

이 같은 호칭 변화에 대해 사람들의 반응이 엇갈리고 있다. 곽 교수는 “후배들은 선배가 갑질이나 잘난 척 하지 말라는 의미를 내포하고, 선배 입장에서는 후배라고 부담을 갖지 말라는 의미가 호칭 변화에 섞여 있다”며 “수직 관계에서 오는 피로감을 줄일 수 있어 좋은 변화”라고 긍정적으로 평가했다. 반면 회사원 김희정(26)씨는 “서로 씨라고 부르면 인간적 친밀감이 생기기 힘들다”며 “그만큼 각박하고 피곤한 관계일 수 밖에 없다”고 아쉬워했다.

정영인 인턴기자 digital@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0