[지연된 정의, 시간과 싸우는 사람들] <3> 한국전쟁 북파공작원들

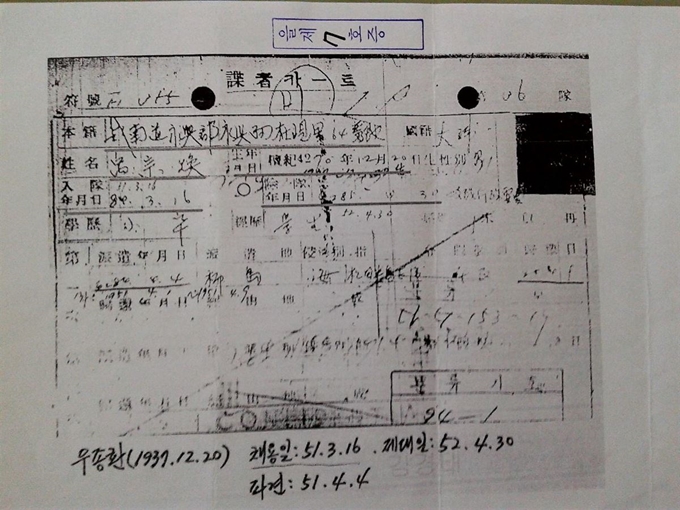

한국전쟁 중이던 1951년 첩보부대가 창설된 이래 1994년까지 양성된 북파공작원 수는 1만3,000여명 정도다. 그 중 7,800여명이 사망 또는 행방불명된 것으로 알려졌다. 그러나 53년 7월 종전과 함께 이들의 존재는 역사에서 지워졌다. 보상은 커녕 특수임무 경력이 공식복무기록에 남지 않아 군대에 다시 끌려가기도 했다. 국가는 정전협정을 위반했다는 비난을 피하기 위해 이들의 존재를 50여년 동안 부정했다. 2004년 뒤늦게 이들에 대한 보상법과 관련조직(특수임무수행자 보상심의위원회)이 구성됐지만, 이미 세상을 떠났거나 자료가 남아있지 않아 보상이 이뤄지지 않은 경우가 많았다.

그나마 만들어진 보상법 규정과 보상심의위 운용을 놓고서도 북파공작원들의 명예회복에 지나치게 소극적이라는 비판이 쏟아진다. 우선 북파공작원의 활동 시기를 너무 제한적으로 해석하고 있다는 지적이다. 보상법 시행령은 육ㆍ해ㆍ공군이 각각 산하 첩보부대를 창설한 1951년 3월, 1949년 6월, 1951년 5월 이후 활동만 특수임무로 인정하고 있다. 첩보부대 창설 이전 다양한 방식의 특수임무 활동에 대해서는 보상에서 제외하고 있는 것이다. 이에 국민권익위원회는 지난해 10월 첩보부대 창설 이전에 활동했다는 이유만으로 특수임무 수행자로 불인정한 것은 불합리하다며 국방부에 제도개선을 권고했다.

호송, 통신, 지원 업무 등은 특수임무로 인정하지 않는 것도 문제다. 군사분계선 통과나 육지 상륙 등 보상을 받을 수 있는 임무를 극도로 제한하는 경우도 부지기수다. 지난해 11월 고 이순씨를 특수임무수행자로 인정하는 서울행정법원 소송(본보 지난해 12월 13일자 1면)에서 보상심의위는 “당시 드물게 고등교육을 받은 이순씨를 위험한 임무에 투입했을 리 없다”는 입장을 폈다. 그러나 법원은 “호송 임무는 공작원들의 정보수집 임무 수행에 필수불가결하며, 수시로 적들의 공격을 받아 희생되기도 했다”면서 호송임무를 특수임무로 인정하지 않았던 기존 법원 판례를 뒤엎었다. 이에 12월 김진태 자유한국당 의원은 “특수임무에 준하는 임무를 한 지원요원들에 대해 합당한 보상을 해야 한다”면서 보상법 개정안을 발의했다.

무엇보다 80대 노인들이 대부분인 한국전쟁 당시 북파공작원들에 대해 모든 입증책임을 떠맡기는 것 자체가 무책임하다는 지적이다. 보상심의위의 항소로 선친 이순씨의 재판을 다시 앞두고 있는 아들 이영석씨는 “억울한 북파공작원들에게 명예회복과 작은 보상을 해주라는 법 취지와 달리 기각만 하려는 보상심의위 태도가 너무 아쉽다”고 했다.

정반석 기자 banseok@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0