※ 집은 ‘사고 파는 것’이기 전에 ‘삶을 사는 곳’입니다. 집에 맞춘 삶을 살고 있지는 않나요? 삶에, 또한 사람에 맞춰 지은 전국의 집을 찾아 소개하는 ‘집 공간 사람’ 기획을 수요일 격주로 <한국일보>에 연재합니다.

“이 집은 네 엄마 집 아니냐. 내가 있을 마땅한 곳이 없다. 하나 지어 봐라.” 경남 김해에서 한식당을 하는 윤철현(66)씨는 2년 전 아들 윤한진 푸하하하프렌즈 공동 소장에게 자신만의 집을 지어달라고 요구했다. 푸하하하프렌즈는 서울 성수동 성수연방, 스타필드 하남 에이랜드와 빈브라더스 매장 등 감각적인 상업 공간 설계로 이름 난 건축사무소다.

윤 소장은 그게 아버지의 진심인지 헷갈렸다. “평생 사실 집 말씀하시는 거예요? 금방 질려서 다른 데 사시겠다고 하시는 거 아니고요?” 아버지는 진지했다. “이제 와서 내가 어딜 또 옮기겠니. 내 평생의 꿈이 산 속에 나만의 집을 짓는 거다. 네가 알아서 잘 지어 주면 나는 몸만 들어가 살련다.” 마지막 꿈이라는 아버지의 말에 아들은 마음을 굳혔다. 어머니는 집 짓는 걸 만류했지만, 곧바로 설계를 시작했다.

집 지을 땅은 경남 밀양시의 재약산 자락에 있었다. 아버지가 10년 전 펜션 사업을 하면서 사 둔 땅이었다. 마지못해 마음을 돌린 어머니가 정한 공사 예산은 2억원. 부자가 9개월 간 ‘밀당(밀고 당기기)’을 한 끝에 집은 올해 2월 완공됐다. 윤 소장은 “건축주가 다른 사람이었다면 요구하는 대로 지었을 것”이라며 “아버지가 부탁하신 집이기에 내 식대로 풀어 보고 싶은 마음이 컸다”고 말했다. 이어 “아버지가 요구하신 것과 내가 해석한 것이 절묘하게 어우러졌다”고 했다.

◇방은 필요 없고, 창은 필요 하고

그래도 엄연히 건축주는 아버지였다. 아들이 내놓은 설계안을 본 아버지는 단박에 퇴짜를 놓았다. 설계안 초안은 철골조에 박공 지붕을 올리는 것이었다. 윤 소장은 “경제적으로도 합리적 선택이었고, 디자인상으로도 마음에 들었다”고 했다. 아버지는 아들의 속을 긁었다. “박공 지붕은 촌스럽다. 요즘 멋있는 지붕은 다 평지붕 아니냐. 너는 감각이 없구나.” 이어 까다로운 요구 사항을 추가하기 시작했다. “어차피 집 전체가 내 공간이니 방은 따로 만들 필요 없다, 내 맘대로 고기도 구워 먹고 담배도 피울 수 있게 환기 팬을 3개 이상 달아라, 전원 주택에는 당연히 난로가 있어야 한다, 영화도 보고 음악도 크게 들을 수 있는 공간이어야 한다, 집안에서 목공예도 할 수 있으면 좋겠다, 답답한 건 딱 질색이니 창은 크게 만들어라, 튀는 건 싫지만 그렇다고 남들처럼 만들긴 싫다…”

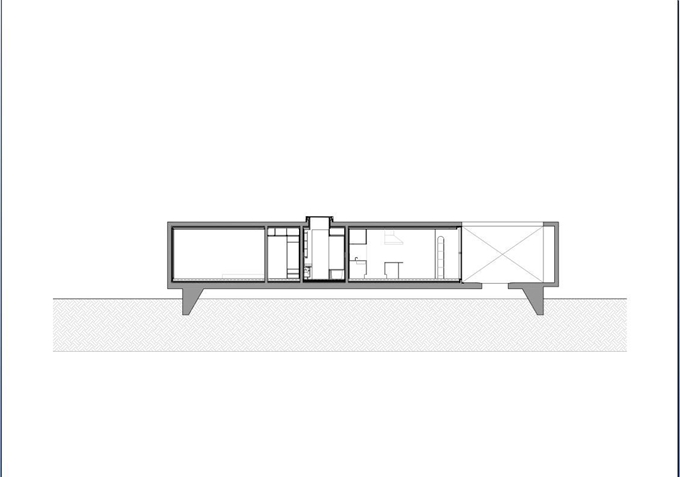

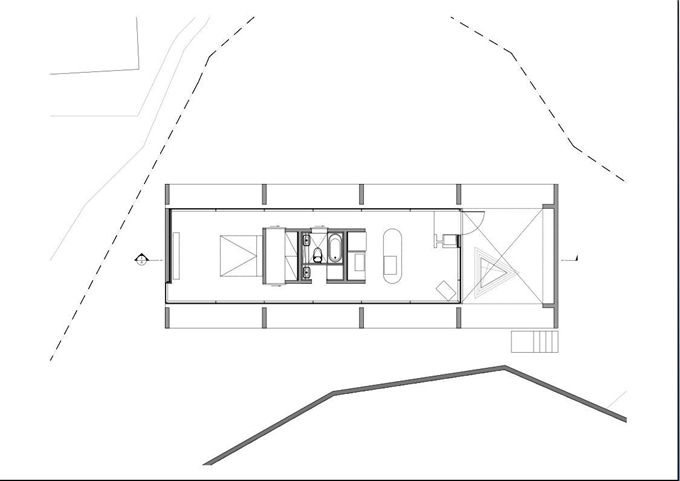

아들은 아버지의 요구들을 편견 없이 펼쳐 보기로 했다. 일단 방은 필요 없어도 침실, 화장실, 주방 등 최소한 공간 3개를 각각 분리할 필요가 있었다. 실내에 벽을 세우는 대신 가구로 자연스럽게 공간을 나누기로 했다. 그러려면 정사각형보다는 가로로 긴 직사각형의 공간이 적합했다. 집은 가로 15m, 폭 6m짜리 단층으로 지었다. 내벽도, 기둥도 없는 뻥 뚫린 구조다. 싱크대, 화장실 가구, 수납장, 침대 등을 일렬로 배치해 공간을 기능별로 분할했다. 지붕을 지탱하는 기둥은 집 외부에 세웠다.

건물 앞면과 뒷면은 전부 창으로 채웠다. 창문 개수가 많아질수록 시공비가 많이 들지만, 벽의 전면을 유리로 채우면 오히려 시공비가 절약된다. 창이 큰 공간의 치명적 단점은 여름에는 덥고 겨울에는 춥다는 것. 단열이 잘 되는 유리를 써서 보완했다. 외부에서 보면 집은 인형의 집 아니면 모델하우스 같다.

실내도 아버지 취향 대로 꾸몄다. 요리를 즐기는 점을 고려해 업소용 가스레인지를 설치하고, 환기 팬을 주방뿐 아니라 침대 머리맡에도 달았다. 침대 맞은편 벽에는 LP판과 CD, 대형 스피커, TV 등이 들어가는 커다란 수납장을 짜 넣었다. 가루가 날리는 목공예 공간을 실내에 두는 건 난제였다. 윤 소장은 건물과 연결되면서도 천장이 뚫린 작은 야외 공간을 따로 만드는 절충안을 냈다. 윤 소장은 “내 생각을 최대한 배제하고 아버지가 원하는 것을 전부 들어 드리는 방식으로 설계를 해 봤다”며 “의외로 재미있는 공간이 만들어졌다”고 말했다.

◇남향 대신 동향, 흙 대신 콘크리트

건축가 아들이 포기하지 않은 것도 있다. ‘집은 무조건 남향’이라는 아버지의 주장에는 반대했다. 윤 소장은 “집을 남향으로 지으면 집의 앞뒤가 분명해지면서 뒤쪽이 벽처럼 막힌 공간이 된다”며 “전면이 유리창인 집이 남향으로 앉으면 한여름에는 찜통이 될 위험이, 한겨울에는 결로가 생길 위험이 크다”고 했다. 윤 소장의 선택은 동향이었다. 대신 실외 기둥의 단면을 늘려 아침에 내리쬐는 빛을 가리는 차양 역할을 하도록 했다. 덕분에 사방이 산으로 둘러싸인 풍경이 시원하게 보이는 전망을 확보했다.

집은 땅에서 80㎝ 높이에 붕 떠 있는 것처럼 보인다. “집이 땅에 붙어 있으면 안 된다. 바람 불면 먼지가 들어오고, 비가 오면 물이 들어온다”는 아버지의 주문에 따라, 콘크리트 단을 받치는 디자인으로 설계했다. 집 전체가 평상에 올라 앉은 듯 보이기도 한다. 아버지가 만족스러워하는 부분이다.

집은 크지 않다. 대지 면적이 757㎡(229평)인 데 반해, 건축 면적은 10분의 1(78.6㎡ㆍ23.77평)에 불과하다. 윤 소장은 “도시 생활자는 실내에서 보내는 시간이 많지만, 전원에선 집이 클 필요가 없다”며 “집이 작으면 작을수록 마당은 넓어지고, 누릴 수 있는 자연은 비워둔 만큼 커진다”고 했다.

윤 소장은 집의 장식적인 요소를 최대한 배제했다. 집 외관엔 벽돌이나 타일을 대지 않고 콘크리트를 그대로 썼다. 역시 꾸미기를 좋아하는 아버지를 위해서였다. 윤 소장은 “아버지는 모터사이클, 목공예, 조경, 요리 등 취미가 방대하고 호기심도 많은 분”이라며 “아버지의 집은 아버지와는 반대로 미니멀한 집이어야 한다고 생각했다”고 설명했다. 아들의 예상대로 아버지는 자신만의 공간을 마음껏 꾸몄다. 집 주변에 맷돌 수십 개를 세워 담장을 만들었고, 정자도 손수 세우고 연못도 팠다. 정원엔 사과대추 나무, 포도나무에 갖가지 꽃도 심었다.

아버지는 지인들을 자주 초대한다. 본가에서 한 시간이 넘는 거리를 직접 운전해 지인들을 집에 데려 가 고기를 구워 준다. 물론 실내에서다. 그러면서도 아버지는 입버릇처럼 말한다. “사람이 안 살아서 그런지 정이 안 드네. 네 엄마 있는 집이 더 좋네.”

밀양=강지원 기자 stylo@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0