※ ‘세계의 축소판’ 같은 다양성이 있고, 그 다양성을 존중하려고 노력하는 도시 런던의 이야기를 <한국일보>가 3주에 한 번씩 토요일에 연재합니다. 런던에서 유학 중인 김혜경 국경없는기자회 한국특파원이 그려내는 생생한 런던 스토리의 현장으로 독자 여러분을 초대합니다.

한 달 만에 강도미수 1건과 절도미수 1건의 피해자가 됐다. 런던 거리에서 휴대폰을 보다 빼앗겼다거나, 유명 관광지에서 가방이 털렸다는 흔한 얘기. 내 경우도 그랬다.

이곳 런던 생활도 벌써 8개월째에 접어드는데, ‘기술자’들에게 표적이 되는 순간 현지인이라고 당해낼 재간은 없었다. 최신 치안 정보를 익히고 오는 여행객들에 비해 덜 긴장한다는 점에서 오히려 범죄에 더 취약한 지도 모르겠다.

영국의 범죄 발생률은 한국보다 높다. 이 판단에는 다양한 지표가 사용되는데, 흔히 기준이 되는 살인사건 발생률을 보면 특히 그렇다. 세계은행에 따르면 2016년 인구 10만 명당 살인사건 피해자가 영국은 1.2명, 한국은 0.7명이었다.

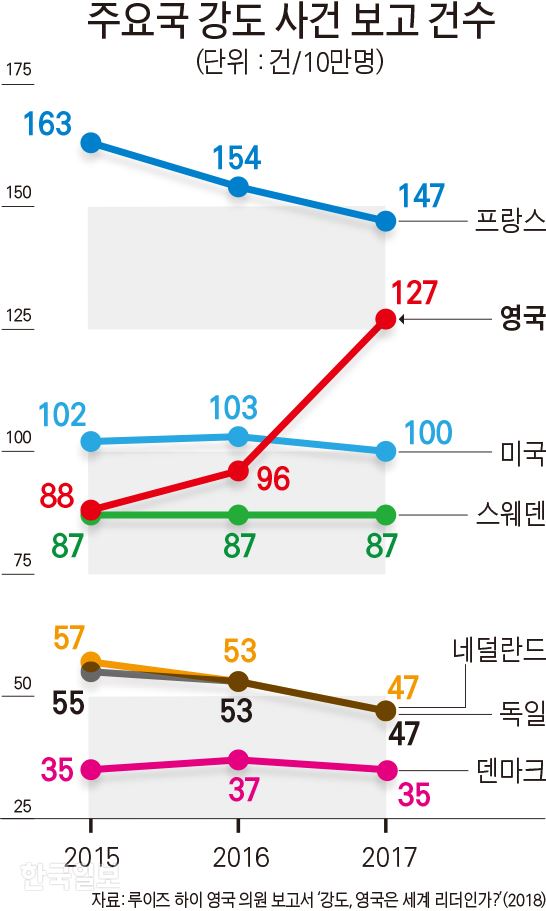

지난해 영국 노동당의 루이즈 하이(Louise Haigh) 의원은 “영국의 강도사건 발생률은 세계 최고 수준”이라고 주장했다. 영국 내무부가 미국, 독일, 네덜란드 등 선진국이라 불리는 11개 국가의 인구당 강도사건 보고 건수를 조사한 결과, 영국을 앞선 국가는 프랑스가 유일했다는 것이다. 2017년 잉글랜드와 웨일스에서는 인구 10만명 당 127건의 강도 사건이 발생했다. 대부분 나라의 발생 건수가 근소하게나마 줄어드는 데 비해 영국은 지난 3년 동안 지속적인 증가세를 보였다.

강도를 만난 건 토요일 대낮 집 근처에서였다. 휴대폰으로 지도를 보고 있는 무방비 상태의 작은 아시아 여자라니, 표적이 될 만했다. 20대 초반으로 보이는 키가 큰 남자는 휴대폰을 빼앗으려다 내 괴성에 놀라 얼굴을 가격했다. 소리를 듣고 달려온 이웃 주민 덕에 휴대폰도 나도 무사했지만 이후 그 길을 걸을 때마다 움츠러드는 건 어쩔 수 없다.

재발 방지를 위해서라도 신고하자는 이웃의 설득에 한국에서도 경험이 없는 경찰 조사를 받았다. 영국 경찰은 친절했다. 하지만 런던 전역에서 ‘묻지마 칼부림’이 계속되는 마당에 내 사건을 그들이 열심히 수사하리라 기대하지는 않았다. 더구나 (얼마 전 사임을 선언한) 테리사 메이 총리의 정부에서 의료와 복지 등 공공서비스 영역 예산은 축소를 거듭했다. 경찰 예산도 마찬가지였는데, 경찰서들의 통합으로 치안 공백 문제는 지속적으로 제기돼왔다.

그래도 불과 사흘 만에 수사를 종료하기로 했다는 성의 없는 자동 메일을 받았을 때는 서운함이 몰려왔다. 동시에 범인을 또 마주치진 않을까, 신고한 것을 알고 해코지하지는 않을까 겁이 났다. 동아시아인이 거의 없는 동네에서 나는 특정되기 쉬웠다. 어쩔 수 없이 늦게 귀가하는 날이면 스쳐 가는 남자들이 다 ‘그놈’처럼 보였다. 실제로 한 번은 마주친 듯했다. 불안은 편집증으로 발전하고 있었다.

이쯤 되자 경찰의 수사 종료 통지 직후 받은 한 통의 메일이 생각났다. “모두가 다르죠. 당신이 어떤 범죄를 당했든 우리는 당신을 도울 겁니다”라던 메일 속 문구는 한 번 읽고도 오래 기억에 남았다.

‘빅팀 서포트(victim supportㆍ피해자 지원)’. 1974년 영국 브리스틀에서 생겨난 이 민간단체는 1986년에 이르러 잉글랜드와 웨일스 전역으로 퍼져나갔다. 다시 10년이 지난 뒤에는 24시간 무료 핫라인을 설치하고, 범죄 피해자들을 밀착 지원하기 시작했다. 연간 보고서에 따르면 이 단체는 지난해 103만 명에게 지원의 손길을 내밀었고, 13만여명이 상담과 경제적 지원, 법률 지원 등을 받았다.

연륜의 힘일까. 단체는 영어를 못 하는 외국인 피해자를 위한 언어 지원과 수화 서비스를 갖추고 있다. 홈페이지에 범죄 유형별 특징과 사후 대처 방법을 상세히 안내하는 것은 기본이었다. 집에 도둑이 들었을 때 필요한 체크리스트까지 제공하는 꼼꼼함에는 감탄이 나왔다. “다름을 이해한다”던 메일 내용이 온전히 이해됐다.

밑져야 본전이라는 생각으로 안내 받은 번호로 전화를 걸었다. 한없이 기다려야 하는 영국의 다른 콜센터와 다르게 1분도 안돼 지역 상담사와 연결됐다. 그는 찬찬히 내 이야기를 들은 뒤에 “힘든 것이 당연하다”며 위로로 입을 뗐다. 이어 가능한 지원이 구체적으로 따랐다.

“’정서적 지원’ 프로그램이 있어요. 공인된 심리상담사는 아니지만 내부 교육을 받은 직원들이 대면 혹은 전화로 이야기를 들어드려요. 어떤 편이 좋으세요?”

또 경찰에 대신 연락해 수사 진행 상황을 알아보고, 결과에 따라 진정 접수를 도와줄 수 있으며, 호신용 개인 알람을 보내주겠다고도 했다. “내 사건이 너무 하찮지 않냐”는 질문에 지역 상담사는 “범죄의 유형이 달라 다른 팀에 배정할 뿐 위험도에 따라 우선순위를 매기진 않는다”며 “수일 내로 연락을 받을 것”이라 했다. “필요한 게 있으면 언제든 또 연락하라”던 콜센터의 흔한 멘트는, 요구가 아니라 도움을 청하는 입장이라서였는지 큰 위로가 됐다.

빅팀 서포트는 모든 서비스를 무료로 제공한다. 민간 단체이지만 경찰ㆍ치안 위원장(Police and Crime commissioner)을 비롯한 공공기관 지원과 모금으로 예산을 충당하고 있다.

한국에도 비슷한 ‘범죄피해자지원연합회’가 있다. 2008년 설립돼 전국에 59개 센터를 둔 민간단체다. 지난해 10주년이 되면서 나온 보도들에 따르면 여전히 전문인력이 부족하고 재원 확보에 어려움이 있지만 이용자 수는 꾸준히 늘고 있다.

그런데 집에 도둑이 들었거나 성폭력 피해를 입었던 주변인들에게 센터의 존재를 안다거나 도움을 받았다는 얘기를 들어보지는 못했다. 접근성이 떨어지는 탓이다. 2013년 한 연구에서 센터 방문자 대다수가 검찰 혹은 검사의 소개를 받았다고 조사된 부분은 아직도 센터의 문턱이 높다는 점을 잘 보여준다. 홈페이지에도 실질적 정보보다는 내부 행사만이 꾸준히 업데이트되고 있다.

물론 범죄 사후 처리보다 중요한 것은 발생을 막는 일이다. 하지만 우리 사회가 피해자 보호보다 가해자 처벌에 지나치게 무게를 두고 있지는 않은지 되돌아볼 필요가 있다. 빅팀 서포트 홈페이지에는 이런 문구가 있다. “범죄는 한 사람의 인생을 송두리째 바꿀 수 있습니다. 우리는 오로지 피해자에 초점을 둡니다.” 사소한 범죄는 없다. 괜찮은 피해자도 없다.

참고자료: 범죄피해자지원센터의 운영현황 및 활동성과분석(김지선 등, 2013)

Robbery: Is the UK a “world leader”? (2018)

International homicide victims, counts and rates (World bank)

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0