직장인 윤지혜(29)씨는 영국 작가 트레이시 에민이 그린 회화 작품의 주인이 되기로 했다. 작품명은 ‘당신과 함께 가고 싶었어요-또 다른 세계로’(2018)다. 에민이 어머니를 먼저 떠나 보내고 난 뒤 아픔을 그려 낸 것이다. 가치는 약 5억2,000만원. 윤씨는 재벌가 자손도, 돈 씀씀이가 큰 자산가도 아니다. 최근 미술품 공동구매 시장이 커져 적은 돈으로도 값비싼 명화의 소유권을 가질 수 있게 되면서 구매에 팔을 걷어붙이고 나섰다. 에민 작품의 경우엔 최소 13만원만 있으면 소유권 일부를 살 수 있고, 값을 얹어 소유권을 되파는 일도 가능하다.

미술품 공동구매 시장이 점차 진화하고 있다. 적은 돈으로 수억원대 명화를 공동 소유한다는 개념이 정착된 데 이어 최근에는 작품 소유권까지 사고 팔 수 있는 2차 시장도 마련됐다.

미술품 공동구매 시스템이 폭발적으로 모습을 드러내기 시작한 건 지난해부터다. 온라인 미술품 거래 플랫폼 아트앤가이드는 지난해 말부터 김환기, 이우환, 윤형근 등 유명 작가 작품 14점의 공동구매를 진행해 목표 모금액을 모두 달성했다. 올해 1월 김환기 작품 ‘24-II-68’(1968ㆍ모집금액 5,800만원)은 7분 만에, 지난해 이중섭 작품 ‘무제’(모집금액 5,200만원)는 3분 만에 구매가 완료됐다. 작품 구입 크라우드펀딩을 기획하는 아트투게더 역시 지난해 피카소의 작품 ‘순회 희극배우들과 부엉이’(1968)를 위한 공동구매 모금액 3,091만원(수수료 포함ㆍ작품가 2,810만원)을 단 1분만에 채웠다. 1만원대 투자자를 포함한 총 38명의 참여자가 평균 80만원을 투자해 피카소 그림의 소유권을 얻었다고 한다.

![[저작권 한국일보]주요 공동구매 작품의 소유 현황. 그래픽=김경진기자](http://newsimg.hankookilbo.com/2019/06/26/201906261643751799_22.jpg)

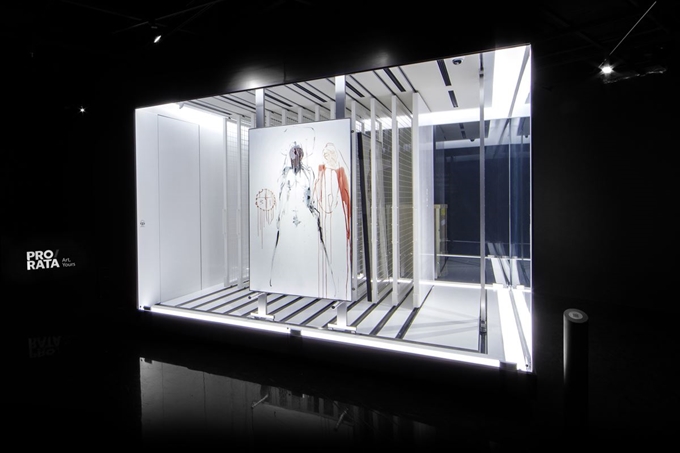

최근엔 작품을 구매하는 데서 나아가 작품 소유권 자체를 사고 파는 시스템도 등장했다. 에민의 작품 거래 시스템이 대표적이다. 미술품 분할 소유권 발행 업체인 프로라타아트는 에민 작품의 소유권을 총 4만 조각으로 나누고 한 조각 당 가격을 1만3,000원으로 책정했다. 적어도 10조각을 구매(7월12일까지 진행)해야 하는데, 소유권은 프로라타아트가 마련한 플랫폼을 통해 되팔거나 살 수 있다. 가격은 소유권자들의 수요ㆍ공급에 맞춰 오르내린다. 올해 1월 소유권 분할을 한 조지 콘도의 ‘봉건적 탐험자(The Antipodal Explorerㆍ1996)’의 소유자는 160명, 4월 진행한 뱅크시의 ‘웃는 경찰관(Smiling Copperㆍ2003)’의 소유자는 100명에 달한다. 박종진 프로라타아트 대표는 “자신이 투자한 작품을 직접 보기가 힘든 아트펀드와 달리 서울 강남구에 마련된 뷰잉룸에서 상시 감상할 수 있다는 점도 차이점”이라고 설명했다.

두터워지는 미술품 공유 시장을 뒷받침하는 이들은 20~30대 젊은층이다. 문화예술 감상에 적극적이나 큰 돈이 없어 미술품을 소유하지는 못하는 이들 세대에게 좋은 대안이 될 수 있기 때문이다. 조지 콘도와 뱅크시 작품의 공동구매자 연령대를 살펴보면, 30대가 42.1%로 가장 많았고 이들이 보유한 조각 수도 78.0%에 달했다. 20대는 41.3%(보유 조각 8.3%), 40대 15.9%(12.7%), 50대 이상 0.8%(1.0%)이었다. 아트앤가이드가 지난해 10월부터 올해 2월까지 진행한 공동구매 참여자(263명) 중 20, 30대 비중도 57.1%로 절반을 훌쩍 넘는다.

투자 가치도 만만치 않다. 아트앤가이드가 지난해 10월 4,500만원에 공동구매한 김환기 작품은 한 달 뒤 5,500만원에 매각돼 22%의 수익률을 기록했다. 국내 한 대형 경매사 관계자는 “젊은 층이 소액으로 명화 소유권을 얻음으로써 미술품을 갖는 재미를 알게 되고, 이후 오프라인 경매 시장으로도 유입될 수 있을 것”이라고 긍정적으로 평가했다.

다만 작품 선정 과정이나 단기 매각으로 인한 부작용 등 우려의 시선도 있다. 업체들은 대체로 작품 선정 자문단을 두고 국ㆍ내외 리포트를 분석해 수요자들에게 작품 정보를 제공하고 있으나 신생기업이다 보니 공신력은 상대적으로 떨어지는 편이다. 미술품을 단기적으로 사고 파는 빈도가 잦아질 경우 자칫 투기로 흘러갈 수 있다는 문제도 있다. 서울 종로구의 한 화랑 대표는 “시장이 아직 초기 단계인 만큼 지속적인 시스템 정비를 해야 할 것”이라고 말했다.

신지후 기자 hoo@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0