<78> 고성사에서의 겨울 나기와 문답식 학습법

◇세 개의 ‘견월첩(見月帖)’

1805년 4월 17일에 아암 혜장과 만난 이후, 다산의 일상에 갑자기 생기가 넘쳤다. 다산은 혜장에게 차를 만들어내라, 시를 지어라, 어디서 만나자 하며 하루가 멀다 하고 왕래했다. 6월에 큰 절 대둔사에서 갑자기 혜장에게 본사로 복귀하라는 통보가 내려오자, 다산은 몸이 달아서 혜장에게 가지 말 것을 종용하는 편지까지 보냈다. 혜장이 오히려 다산을 달래야 했다.

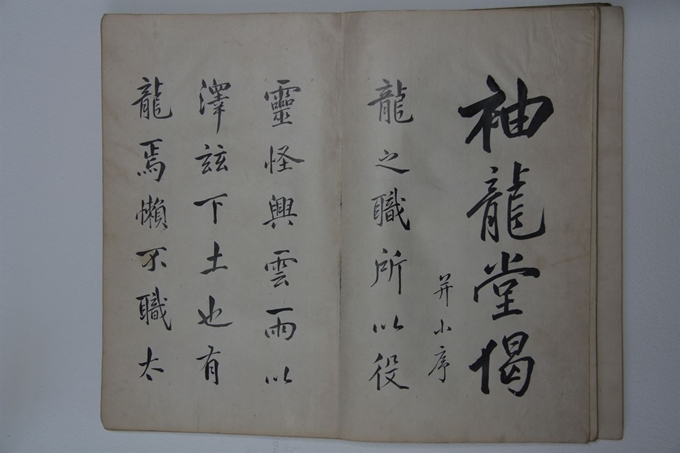

이 시기 다산이 혜장을 위해 써준 시와, 혜장이 다산에게 보낸 답글을 모아 엮은 두 개의 서첩이 남아있다. 이와 별도로 다산이 아암 혜장 사후에 그와 제자들을 위해 써준 글을 모은 별도의 서첩이 하나 더 있다. 세 책 모두 제목이 ‘견월첩(見月帖)’이다. 그러니까 ‘견월첩’은 다산이 혜장에게 써준 글을 모아 엮은 책에 붙인 시리즈 제목이었다.

달을 보라니, 무슨 뜻이었을까? 달을 보라고 손가락으로 가리키는데, 달은 안 보고 손가락만 본다는 불경의 가르침에서 따온 말이다. 천주학쟁이로 몰렸다가 유자의 본색으로 돌아온 다산이 이제는 불교의 승려와 어울려 논다는 비난을 의식했던 것으로 보인다. 우리 두 사람이 가깝게 왕래하지만, 오간 마음을 보아야지, 유자와 불자의 교유라고 손가락질 하지 말라는 뜻이 아니었을까?

어쨌거나 다산과 혜장의 만남은 다산의 강진 시절에 아주 길고 긴 많은 사연들을 만들어냈다. 혜장과의 인연으로 다산은 우리나라 최초의 불교사인 ‘대동선교고(大東禪敎考)’를 집필했고, 조선후기 사지(寺志) 편찬에 모범적 사례로 꼽히는 ‘대둔사지’와 ‘만덕사지’의 편찬을 주도했다. 한때 다산초당이 절간 같다는 말이 났을 정도로 많은 승려 제자도 두었다.

혜장의 제자들은 다산에게서 대부분 직접 호게(號偈)를 받았다. 스승 혜장이 제자에게 호를 지어주면, 다산이 그에 대해 의미 부여를 해주고 덕담과 당부를 건네는 역할 분담의 모양새였다. 혜장의 제자는 다산의 제자이기도 했던 것이다. 둘은 죽이 잘 맞았다. 하지만 다산이 이들에게 써준 글은 문집에서는 모조리 삭제되었다. ‘견월첩’ 등에 다산 친필로 실려 있거나, 범해 각안이 쓴 ‘동사열전(東師列傳)’ 같은 불교 관련 기술 속에 남아서 겨우 전해진다. 이밖에 승려의 탑명이나 비문, 그리고 시문집의 제발과 개별 승려에게 준 증언까지 포함하면 문집에 수록되지 않은 다산의 불교 관련 시문은 그간 필자가 찾아낸 것만 해도 100편을 훌쩍 상회한다.

천주교의 경우와 달리, 다산은 불교를 종교적 신심의 대상으로 보지는 않았다. 다산은 강학의 과정에서 끊임없이 승려들을 유학의 가르침으로 이끌려고 애썼다.

◇고성사에서 부자가 함께 겨울을 나다

1805년 9월 19일, 맏아들 정학연이 1802년 4월에 이어 두 번째로 아버지를 뵈러 강진으로 내려왔다. 그는 근 보름만인 10월 3일에 강진에 도착했다, 며칠 여독이 풀리기를 기다려, 다산이 아들에게 말했다. “아비의 썩지 않을 사업은 예학과 역학에 있다. 내가 네게 가르쳐주마. 하지만 시끄러운 곳에서는 집중할 수가 없으니, 너는 나를 따라오너라.” 다산은 한동안 머물 짐을 꾸려 앞장을 섰다. 다산은 아암 혜장에게 고성사(高聲寺)의 승방 하나를 빌려 부자가 겨울을 날 수 있도록 해달라고 부탁을 해둔 터였다.

10월 9일, 다산은 아들을 데리고 고성사의 보은산방(寶恩山房)으로 올라갔다. 거처를 옮기기는 4년만에 처음이었다. 고성사에는 9명의 승려가 살고 있었다. 이곳의 뒷방 하나를 얻어, 그날부터 부자는 밤낮 없이 예학과 역학 공부에 돌입했다. 밀도 높은 집중 학습이었다. “공부는 의문에서 시작된다. 모르는 것을 물어라. 내가 대답해주마. 그리고 그 질문과 대답을 남김없이 기록으로 남겨라.”

그 결과 부자간에 오간 문답이 묶여 ‘여유당전서’의 ‘예의문답(禮疑問答)’ 중 ‘승암예문(僧菴禮問)’ 속에 모두 52개의 질문으로 남았다. 그런데 ‘여유당전서’ 속에는 질문만 들어있고 다산의 대답은 빠지고 없다. 초당 제자 윤종진의 6대손인 귤동 윤관석 선생 집안 소장의 필사본 속에서 ‘여유당전서’에서 빠진 다산의 대답을 찾아볼 수가 있다. 아들의 질문은 한 줄로 짧은데, 아버지의 대답은 매번 너댓줄 넘게 길게 이어졌다.

아들이 묻는다. “아버님! 남의 집에 문상을 갈 때 복장은 어떠해야 합니까?”

아버지가 대답한다. “성복(成服)한 뒤에 갈 때는 마땅히 상을 당한 사람과 같아야겠지. 성복전에 갈 경우는 패랭이에 생포(生布) 두건을 쓰면 된다. 생포로 만든 띠를 두르고 짚신을 신어야 한다.” 그러고 나서 아버지는 그 대답에 근거가 된 인용문을 출전을 밝혀 제시했다.

아들이 다시 묻는다. “아버님! 지난 임술년(1802) 봄에 뵈었을 때는 시신의 머리를 북쪽으로 두는 의미를 설명하셨지요? 그런데 지금은 소렴(小斂) 전에는 시신의 머리를 남쪽으로 두고, 소렴 이후에 북쪽으로 두라고 하십니다. 왜 앞서의 견해를 고치셨는지요?”

다산은 이전의 견해를 바꾸게 만든 경전의 근거를 하나하나 제시하고 나서, “이것은 근래에 내가 정한 의론이다. 잘 알아두도록 해라.”

아들은 이렇게 오간 문답을 하나도 빠짐없이 기록했다. 문답의 내용을 살펴보면 결코 즉문즉답으로 이루어진 것이 아니다. 질문이 나올 때마다 논문 쓰듯 근거 자료를 찾아 논거를 제시하고 반론을 검토한 뒤 결론을 맺는 복잡한 과정으로 구성되었다. 다산은 아들의 질문을 바탕으로 자신의 견해를 한 번 더 검토했다. 자기는 잘 알지만, 읽는 사람은 이해하지 못하거나 오해하기 쉬운 부분의 기술이 이렇게 해서 많이 보완되었다.

윤관석 가에 남아 있는 필사본 ‘승암예문’의 끝에는 다산의 친필이 들어있다. 해배 후인 1822년 4월에 제자 윤종삼이 두릉으로 스승을 찾아 뵈었다. 그는 그 사이에 조부 윤단(尹慱)의 상을 치렀다. 다산은 초당에서의 지난 시간을 그리워하면서 제자에게 아들이 정리한 이 책자를 기념 선물로 주었다. 거기에 친필로 증여의 사연을 남겼다. 덕분에 당시 다산의 답변이 거짓말처럼 온전하게 살아남았다. 이 답변 내용은 ‘여유당전서’에 보완 자료로 추가해야 한다.

◇대면 방식과 서면 방식

다산은 이처럼 제자 교육에 있어 문답 방식을 즐겨 활용했다. 늘 먼저 제자에게 질문을 던지게 했다. 어떤 때는 의무적으로 질문을 만들어서라도 묻게 했다. 질문을 보면 그의 공부 수준이 바로 드러났다. 질문은 대면 방식과 서면 방식으로 나뉜다. ‘승암예문’은 고성사에서 아버지와 아들 사이에 면대면 방식으로 오간 질문과 대답이다. 하지만 뒤이어 실린 ‘서독예문(書牘禮問)’은 서면으로 오간 예학에 대한 질문을 따로 모았다. 모두 34칙이다. 아들 정학연의 것이 34개 질문 중 30개를 차지하고, 그밖에 윤종영과 최신의 질문이 4개 더 있다. 편지로 오간 질문은 스승의 답장을 받은 제자가 질문에 질문을 달아 되묻기도 했다. 다산은 사소한 문답조차 절대로 버리지 않고 모았다가 차례를 갖춰 편집해 한 권의 책자로 묶어냈다. 종이 쪼가리 하나 버리지 않았다.

‘여유당전서’에 남아있는 ‘다산문답(茶山問答)’은 1808년 다산초당에 옮긴 뒤 그곳에서 제자들과 ‘주역’에 대해 나눈 문답이다. 6명의 제자가 던진 47개 항목에 걸친 질문과 대답을 실었다. 다산은 여러 문답을 질문 순서가 아니라 ‘주역’의 체재를 염두에 두고 흐름 파악이 가능하게끔 재배열 했다. 그 자체로 ‘주역’에 대한 이해를 심화시킬 수 있는 보조 교재 역할을 톡톡히 했다. 중간에 간혹 질문자의 이름이 표시되지 않은 것도 있다. 전체적인 균형을 맞추기 위해 다산 자신이 직접 끼워 넣은 가상 질문으로 보인다.

이밖에도 ‘소학주관문답(小學珠串問答)’ 62칙과 ‘절요문답(節要問答)’ 96칙이 따로 더 있다. 이중 ‘소학주관문답’ 또한 윤관석 가에만 남은 것으로, 최근 새로 엮은 ‘여유당전서’에도 누락된 귀중한 자료다. 이에 대해서는 나중에 어린이 교육에 관한 논의를 묶어 정리할 때 따로 소개하겠다.

문답법은 제자의 눈높이에서 궁금해하는 포인트를 정확히 짚을 수 있고, 또 제자의 입장에서는 자신의 질문과 스승의 답변을 통해 묻고 답하는 공부의 방법을 확실히 익힐 수 있는 이점이 있었다. 스승과 제자는 끊임없이 질문을 주고받았다. 쟁점이 될 사안은 꺼내놓고 함께 토론했다. 이 과정에서 제자들은 질문의 방법과 문제 해결의 절차를 익혔다. 흩어진 자료를 찾는 법과 허술한 논리를 파고드는 질문, 그것을 하나로 꿰어 새로운 차원으로 업그레이드 시키는 전 과정을 자기 것으로 만들 수 있었다.

◇아암 혜장의 문답식 ‘논어’ 교육

다산의 문답식 교육법을 곁에서 지켜 본 혜장도 자신의 제자들에게 똑같은 방식을 적용했다. 필사본 ‘아암유고(兒菴遺稿)’ 끝에 수록된 ‘종명록(鍾鳴錄)’이 그것이다. 이 기록 속에는 제자인 수룡 색성과 기어 자홍 등이 스승 혜장에게 던진 질문과, 이에 대한 답변을 다산의 경우와 똑같은 방식으로 정리했다. ‘주역’에 관한 문답이 9칙, ‘논어’에 대한 것이 8칙, ‘능엄경’에 관한 것이 모두 18조목 중 8칙만 수록하였다. ‘주역’에 대한 문답은 괘상의 풀이에 대한 설명에서부터 한대 학자 공영달(孔穎達)의 주소에 대한 전문적 내용까지 포괄하고 있어, ‘주역’ 전문가 혜장의 포스가 대번에 느껴진다. 제자의 질문도 ‘주역’에 관한 한 깊이가 있다.

승려 사제 사이에 유가 경전인 ‘논어’를 두고 오간 문답도 흥미롭다. 색성이 물었다. “스승님! ‘학이시습(學而時習)’ 장의 풀이에 ‘습(習)’자를 새가 ‘자주 난다[數飛]’고 풀이했는데, 저는 이 말의 뜻을 잘 모르겠습니다.”

이에 대한 혜장의 답변은 아주 길다. 일부만 간추린다. “새끼 새가 처음 날기를 배울 때는 자주자주 나는 것을 연습한다. 우리가 도를 배우는 것 또한 마땅히 이와 같아야겠지. ‘삭(數)’은 그치지 않는다는 뜻이다. 이 말을 너무 무겁게 이해하면 안 된다. 오늘날 유자(儒者) 중에 하급의 사람은 아예 배우지 않고, 상급의 사람은 배워도 되풀이해 익히지 않는다. 배우고 익히지 않는 것은, 알면서 행하지 않는 것이나 같다. 그렇다면 배운들 무슨 소용이 있겠느냐? 우리 불가에서는 청정과 허무, 무위를 배운다. 하지만 공부를 마치고 나면, 짚신을 삼고 국수를 뽑으며 성을 내면서 이익을 다툰다. 이 또한 배우고 나서 익히지 않는 것이다.”

다산은 혜장의 배려로 고성사에서 한 겨울을 났다. 유배 이후 처음으로 호젓한 공간에서 부자가 함께 공부에 몰두할 수 있었다.

정민 한양대 국문과 교수

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0