<79>정학연의 두륜산 기행과 묵재 시절

◇산방 생활과 정학연의 두륜산 기행

1805년 10월 9일, 보은산 고성사로 올라온 다산 부자는 두 달 넘게 그곳에 머물며 ‘승암예문(僧菴禮問)’의 문답을 주고 받으며, 맵짜게 공부했다. 이때의 공부가 실제로는 부자가 무릎을 맞대고 진득하니 진행한 처음이자 마지막 공부였다.

정학연은 시집 ‘삼창관집(三倉館集)’에 산방의 생활을 노래한 ‘산방잡시(山房雜詩)’ 5수를 남겼다. 이 중 제 5수를 읽어 본다.

돌샘물 밤 들자 찬 시내로 쏟아지고 (石泉入夜瀉寒溪 석천입야사한계)

장작불 연기 없어 등 그림자 나직하다. (榾柮無烟燭影低 골돌무연촉영저)

객수를 견디기가 가장 어려운 것은 (㝡有客愁難遣處 최유객수난견처)

숲 가득 눈보라에 올빼미 울 때라네. (滿林風雪訓狐啼 만림풍설훈호제)

스물 세 살의 젊은이가 사람 구경도 못한 채 눈 오는 산사에서 아버지와 두 달간 공부만 했으니 얼마나 갑갑했을까. 절 살림이 팍팍해서 식사로는 늘 죽이 나왔던 듯하다. 정학연은 눈 내린 밤 달빛을 보며 두릉의 동생과 가족 생각을 하며 시를 지었다.

혜장은 두륜산으로 돌아간 뒤로 두 달 가까이 연락이 없었다. 다산이 궁금해하는 기색을 짓자, 정학연이 혜장에게 시를 지어 보냈다. 시집에 실린 ‘연파법사 혜장에게 부치다(寄蓮波法師惠藏 기련파법사혜장)’는 고성사에 한번 다녀가는 것이 어떻겠느냐는 부탁을 담은 시다. 또 시 중에 “피곤한 유람 길 친지도 적어, 절집에 나그네 받아줬으면. 애오라지 나그네 근심 부치니, 만나면 선각(禪閣)으로 찾아가리라(倦游少親知 권유소친지, 蘭若容簦屩 난약용등교. 聊以寄旅愁 뇨이기려수, 會當訪禪閣 회당방선각)”이라 한 것은 혜장에게 대둔사로 한번 놀러가고 싶다는 뜻을 비춘 것이다.

얼마 뒤 혜장이 예고 없이 고성사 마당으로 쑥 들어섰다. 정학연과 혜장은 이날 처음 만났다. ‘혜장 상인이 오다(藏上人至 장상인지)’란 시에, 갑작스레 혜장을 맞은 고성사 승려들의 분주한 모습과, 혜장과 다산이 함께 한 자리에서 둘러앉은 승려들이 잔뜩 긴장해서 눈길이 일제히 혜장에게로 향하는 모습, 그리고 좌중의 대화가 ‘화엄경’과 ‘능엄경’을 지나, 결국 ‘주역’에 대한 토론으로 넘어가는 광경을 상세하게 그려냈다.

입춘이 지나고 사흘 지난 12월 19일 무렵 제자 황상도 고성사로 올라와 합류했다. 네 사람은 산방에 앉아 눈이 갓 갠 산사의 적막 속에서 릴레이로 시 짓기를 했다. 한 사람이 두 구절을 읊으면, 그것을 받아 다음 사람이 이어 짓는 방식의 연구시(聯句詩)였다. 12월 24일, 혜장이 대둔사로 돌아갈 때, 정학연과 황상이 혜장과 함께 대둔사 나들이를 따라 나섰다.

정학연은 3박 4일간의 대둔사 여행을 ‘유두륜산기(游頭輪山記)’에 자세히 적어 남겼다. 두륜산은 꼭대기 바위가 둥근 수레바퀴를 엎어놓은 것 같대서 머리에 수레바퀴를 인 산이란 뜻으로 이름을 얻었다. 이 여행에서 정학연은 표충원과 상원(上院), 신월암(新月菴), 진불암(眞佛菴), 고진불암, 만일암(挽日菴) 등 산내 암자를 두루 다니며 여러 승려들에게 융숭한 대접을 받았고, 갈연봉을 지나 두륜봉 정상까지 올랐다. 이때 만난 대둔사 승려들과는 만년까지 교유가 이어졌다.

◇흑산도에서 온 편지

해가 바뀌어 1806년이 되었다. 유배 5년차. 1월 5일, 장령 이정륜(李廷輪)과 지평 이유하(李游夏)가 정약용과 정약전을 다시 끌어 올려 지금이라도 그 죄를 바로잡아야 한다고 주청(奏請)했다. 두 사람을 겨냥한 천주교 타령은 이튿날인 6일과 19일, 20일을 비롯해 29일까지 하루 건너 올라왔다. 2월에도 두 사람에 대한 저격은 거의 날마다 계속되었다. 이해 정국이 요동치면서 4월, 5월은 물론 10월까지 두 사람에 대한 집요한 공격이 이어졌다. 징그러운 집착이요 저주였다. 하지만 당시 정국은 노론 벽파가 꺾이고 시파가 권력의 중심으로 부상하던 시점이었다. 철 지난 유행가는 먹히지 않았다.

정학연은 2월 중순 한식일 새벽에 아버지께 절을 올리고, 베개와 이불을 어루만져 울음을 삼킨 뒤 강진을 떠나 두릉으로 돌아갔다. 이날의 심경은 ‘한식일에 금릉에서 절 올리며 작별하다(寒食日金陵拜別 한식일금릉배별)’에 곡진하다. 아들이 떠난 빈 자리가 유난스레 휑했다.

3월 10일, 흑산도에서 형님의 편지가 도착했다. 글 속에는 온통 다산의 제자 황상에 관한 이야기뿐이었다. 중간중간 건너뛰며 읽어 본다.

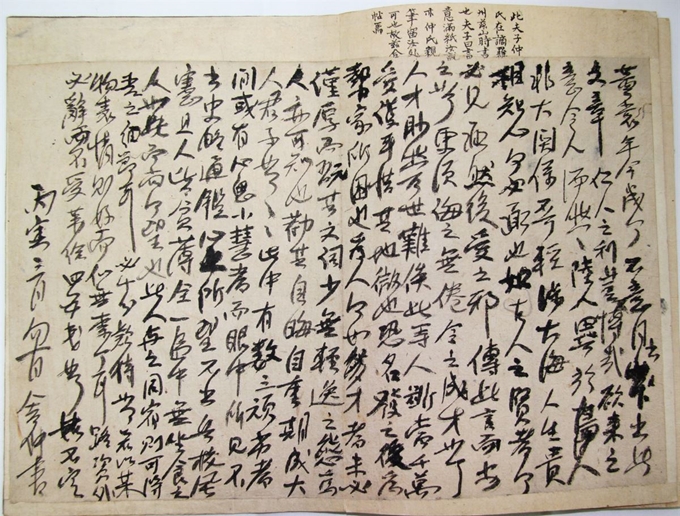

“황상은 나이가 올해 몇인가? 월출산 아래서 이 같은 문장이 날 줄은 생각지도 못했네. 어진 이의 이로움이 어찌 넓다 하지 않겠는가? 그가 내게로 오려는 뜻은 내 마음을 상쾌하게 하네만, 뭍사람은 섬사람과 달라 크게 긴요한 일이 아니고서는 경솔하게 큰 바다를 건널 수가 없을 걸세. 이 말을 전해주어 뜻을 가라앉혀 주는 것이 좋겠네. 그 문사를 살펴보니 조금도 경박하고 안일한 태도가 없어 사람됨 또한 알 수 있을 것 같으이. 부디 스스로를 감추고 무겁게 해서 대인군자가 될 것을 기대하도록 권면해 주시게나.”

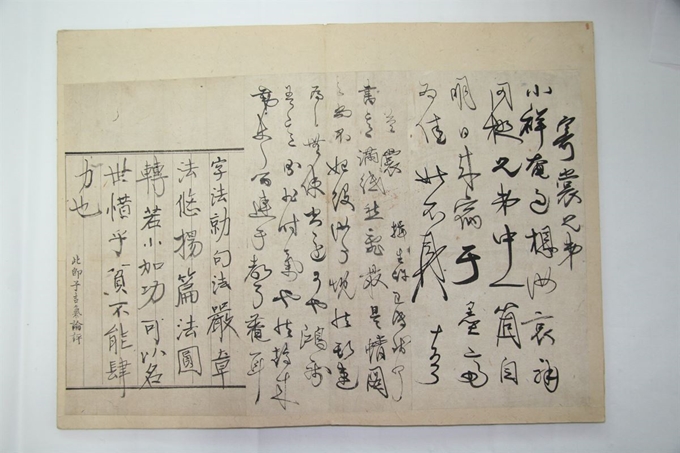

다산이 흑산도의 형님 걱정으로 늘 노심초사하자, 제자 황상이 자청해서 바다를 건너가 형님의 수발을 들며 모시고 공부하겠다는 뜻을 비쳤던 듯하다. 황상은 그러고도 남을 사람이었다. 다산이 흑산도로 보낸 앞선 편지에서 황상의 이 같은 생각을 비추자, 정약전이 이를 만류한 내용이다. 이 편지는 정약전의 친필이 남아있다. 정약전이 다산에게 보낸 수십 통의 편지 중 이것만 원본이 남았다. 그 이유는 편지 상단에 적힌 황상의 메모에 적혀있다.

“이것은 선생님의 둘째 형님께서 나주 흑산도에 귀양 가 계실 적에 쓰신 편지다. 선생님께서 말씀하시기를, ‘편지 내용이 온통 네 이야기뿐이고, 또한 둘째 형님의 친필이니, 네 거처에 보관하도록 해라’고 하셨다. 그래서 여기에 합첩한다.” 황상은 스승이 자기에게 준 작은 쪽지 글 하나도 버리지 않고 모아서 책자를 만들었는데, 그 끝에 이 편지를 덧붙이는 바람에 이 편지만 실물이 남았다.

◇사의재로 돌아가지 않고

고성사의 보은산방에서 겨울을 난 뒤, 다산은 다시 사의재로 돌아가지는 않은 것 같다. 5월까지는 만덕사 수도암(修道菴)과 보은산방을 오가며 지냈다. 조용한 산사 생활에 익숙해지자 주막집의 소란스러움을 더는 견디기가 어려웠을 것이다.

수도암은 만덕사 뒤편 산자락에 있던 암자였다. 다산은 보은산방을 떠나 이곳으로 숙소를 잠시 옮겼다. 이때 지은 ‘산행잡구(山行雜謳)’ 20수는 새 거처에서 초여름을 보내며, 인근 갯가로 나가 술도 마시고, 산행을 하거나, 예고 없이 찾아온 혜장과 만나 즐겁게 노닌 사연이 담겨있다. 이 시절 다산은 유배 이후 한번도 경험해보지 못했던 편안함을 느꼈다. 5월에는 다시 보은산방으로 돌아가서 지냈다. 한편 5월 4일에 다산을 못 죽여 안달하던 이기경이 노론 벽파의 몰락과 함께 평안도 운산군으로 유배 갔다.

다산은 ‘다신계절목’에서 1806년 가을에 거처를 제자 이정의 집으로 옮겼다고 썼다. 이후 1808년 3월에 다산초당으로 옮길 때까지 1년 8개월간 이정의 집에서 지냈다. 이정은 처음부터 시문 보다 학술 방면에 전공을 두어, 18년 간의 유배 생활 동안 지근거리에서 다산을 보필했던 핵심 제자 중 한 사람이었다. 그는 다산이 귤동 다산초당으로 거처를 옮긴 뒤에도 초당에 머물며 다산의 저술 작업을 도왔다. 중간에 다산이 풍을 맞아 힘들 때 다산의 구술을 받아 적어 정리했던 것도 그였다. ‘상서고훈(尙書古訓)’의 초고인 ‘고훈수략(古訓蒐略)’은 이정이 편집자로 이름이 올라있다. 1810년 봄 ‘시경강의보유(詩經講義補遺)’를 받아 쓴 것도 이정이었다. 1814년 ‘대동수경(大東水經)’, 1816년 ‘악서고존(樂書孤存)’과 ‘만덕사지(萬德寺志)’, 1821년 ‘사대고례(事大考例)’, 그리고 정약전의 ‘현산어보’ 등에 모두 이정의 손길이 닿았다. 강진 시절의 제자 가운데 이정은 스승 정약용에게 가장 헌신한 제자였다.

◇세 번째 거처 묵재

다산이 세 번째 거처로 삼은 이정의 집은 어디였을까? 그는 학림(鶴林)에서 왔다고 해서 호를 학래(鶴來)라 했던 만큼 그의 집은 강진 읍내에서 완도로 가는 길목의 팔바우(八巖) 어귀의 마을에 있었다. 다만 강진의 아전이었던 아버지의 살림집이 강진 읍내에 있었던 것으로 보이는 바, 다산의 세 번째 거처가 학림 마을이었는지 강진 읍내였는지는 이제 와서 그 장소를 특정하기가 어렵다.

그런데 다산의 시문집 속에 이정은 남은 자취가 거의 없고, 1년 8개월에 걸친 그의 집에서 생활한 시간에 대한 기록 속에도 이정의 흔적은 말소되고 없다. 다산의 해배 이후 두릉으로 올라와서까지 스승을 도왔던 그가 다산의 만년에 스승에게서 등을 돌려 사제간이 완전히 틀어졌던 것만큼은 분명해 보인다. 제자마다 틈만 나면 써준 증언첩도 이정에게 준 것은 하나도 남지 않았다. 이정이 간직했을 스승의 필적도 어느 순간 하나도 남지 않고 모두 사라져버렸다. 왜 그랬을까. 이 문제는 다산 해배 이후 제자들이 하나 둘 스승에게 등을 돌리게 되는 사정을 얘기하면서 다시 구체적으로 살펴보겠다.

1808년 3월 15일에 다산이 아버지 황인담의 소상(小祥)을 끝낸 제자 황상에게 보낸 편지가 있다. 편지에서 다산은 내일부터 묵재(墨齋)로 와서 자라고 당부하는 말을 적었다. 이로 보아 당시 다산이 거처하던 이정의 사랑채 이름이 묵재였음이 확인된다. 다산 시문집에 실린 이 시기에 지은 시를 보면, 혜장이 1807년 4월 1일에 이 집을 한 차례 찾아와 4월 3일에 함께 백련사로 가서 놀았고, 외가쪽으로 일가인 금호(琴湖) 윤규렴(尹奎濂)과 윤종하(尹鍾河)가 찾아온 것을 적은 것이 전부다.

묵재의 풍경은 어떠했을까. 1807년 봄에 지은 ‘장다리꽃에 나비를 읊다(賦得菜花蛺蝶 부득채화협접)’란 시의 1,2구에 “사랑채 밑 세 두둑의 장다리밭에, 나무 곁에 성근 울을 쳐놓았다네(舍下三畦菜 사하삼휴채, 疎籬傍樹開 소리방수개)”라 했고, ‘손암에게 받들어 올리다(奉簡巽菴 봉간손암)’에도 “장다리꽃 정원은 먼지 하나 없는데, 병에서 일어나 책 펼치고 예전 작업 계속한다(菜花庭院一塵空 채화정원일진공, 病起圖書續舊功 병기도서속구공)”고 하여, 묵재가 이정의 집 사랑채였고, 그 아래에 세 두둑 크기의 텃밭이 있었으며, 외부와 차단된 호젓한 공간이었음을 알 수가 있다.

이듬해인 1807년 5월 1일에 다산은 텃밭의 일부분을 떼어내어 여기에 대나무를 심었다. 자균암(紫筠菴), 즉 읍내 사의재 주변의 대나무를 옮겨왔을 것이다. 다산은 이때 ‘대나무를 심고서(種竹 종죽)’이란 시를 지었다. 이 시점까지만 해도 다산은 묵재 시절이 한동안 더 이어질 것으로 생각했던 것이 틀림없다. 시에서 다산은 새로 정한 거처가 초목으로 둘려있어서 마음에 흡족했는데, 다만 대나무가 한 그루도 없는 것이 아쉬워 남새밭을 일부 떼어내어 서너 그루의 대나무를 심었다고 적었다.

정민 한양대 국문과 교수

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0