[뿌리다와 탕탕의 지금은 여행 중(125)] 호주 캠핑카 여행 3편

※ 지난해 10월부터 두 달여 간 호주 대륙을 횡단했다. 12월 중순 시드니를 떠날 때 최악이라던 산불이 아직도 끝나지 않았다는 소식에 마음이 무겁다. 하루 빨리 화마의 상처가 치유되길 바란다.

◇텔스트라(Telstra) 통신사여야만 한다

퍼스 공항에 도착하자마자 옵투스(Optus) 통신사의 대형 매장이 있었다. 국제전화 무료, 데이터 60GB를 30호주달러(약 2만4,000원)에 제공 중이었다. 그로부터 한 달 후 데이터는 5GB도 못 썼다. 아낀 게 아니라 쓸 기회가 없었다. 큰 도시만 벗어나면 ‘노서비스(no service)’로 표시되고 긴급구조요청(SOS only)만 가능하다는 메시지가 떴다. 그러려니 했는데, 이해되지 않는 풍경이 있었다. 오지 마을에서 한 광부가 휴대폰으로 희희낙락 떠들고 있었다. 무슨 ‘특수폰’인가? 아니었다. 텔스트라(Telstra) 이용자였다. 호주에서 가장 넓은 지역망을 가진 통신사임을 그제야 알았다. 텔스트라로 갈아탄 이후 구석진 국립공원에 들어가도 간혹 신호가 잡혔다. 캠핑 관련 앱 사용, 체크인이 늦었을 때 캐러밴파크와의 통화 등 호주 캠핑카 여행에서 신호가 잡히는 휴대폰은 필수다. 만약의 사태에 대비한 구조 요청으로도.

◇캠핑카 여행에서 꼭 필요한 3가지 앱

모든 게 그렇듯 호주 여행도 공부를 할수록 유리한 편이다. 돈을 절약할 기회가 많아진다. 주(州) 혹은 도시에 따라 별도의 앱이 차고 넘친다. 호주 전국을 통괄하는 다음 3가지 앱과는 꼭 친해져야 한다.

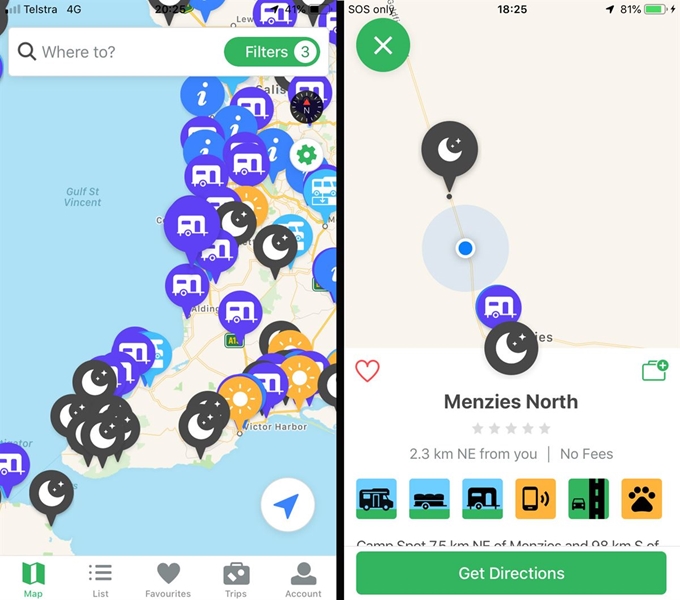

①Camps Australia wide : 캠핑카로 잠잘 정보를 제공하는 지도형 앱. 유료 캐러밴파크뿐 아니라 무료 캠핑장까지 소개한다. 가격은 믿지 말자. 높거나 낮거나 제멋대로다. 오프라인 지도를 미리 받아놓는 게 노서비스 지역에서 살아남는 길.

②Fuel Map Australia : 여기는 1L당 1.73호주달러(약 1,400원)인데, 반대편 주유소는 1.39호주달러(약 1,100원)? 호주에선 가능한 일이다. 사용자에 따라 실시간 주유비가 업데이트되는 앱이다. 오프라인으로 이용할 수 없기 때문에, 계획한 동선 내 주유비를 미리 파악해 놓는 게 중요하다. 언제 노서비스 지역에 진입할지 알길 없으므로.

③maps.me : 정말 꼭 필요하고 요긴한 오프라인 지도 앱이다. 호주에선 놀라운 정확도를 보인다. ‘Camping’을 검색어로 넣으면 근처의 유ㆍ무료 캠핑장을 파악할 수 있다. 물론 목적지를 안내하는 훌륭한 내비게이션이기도 하다.

◇무거울 정도로 많은 동전이 필요하다

호주에선 현금과 신용카드를 병행해 사용했다. 대도시, 혹은 도시 흉내를 내는 마을은 신용카드 사용에 문제가 없다. 하지만 외지다 싶으면 무조건 현금이다. 국립공원 캠핑장의 자진 납부 시스템은 대부분 그랬다. 신용카드가 가능하다 해도 기기가 먹통일 경우가 많았다. 게다가 가격이 난해하다. 13호주달러나 22호주달러 등으로 정해진 요금을 정확하게 내려면 동전이 필수다. 지폐를 동전으로 바꿔주는 기기 따위는 없다. 동전이 없으면 정가 이상을 지불하고 손해를 볼지, 정가 이하로 내고 양심을 팔지 고민해야 한다. 덕분에 우리의 동전 주머니는 내내 무거웠다.

◇마트 영수증을 모으면 피가 되고 살이 된다

호주엔 3대 대형 마트가 있다. 콜스(Coles), 울워스(Woolworths), 그리고 아이지에이(IGA)다. 마트 간 추가 할인 경쟁이 치열하다. 마트 별로 30~40호주 달러 이상 구매 시 영수증 말미에 주유비 쿠폰이 찍혀 있다. 대체로 콜스는 셸(Shell), 울워스는 칼텍스(Caltex) 주유소와 제휴를 맺었고, 아이지에이는 근방 주유소에서 특별 혜택을 제공한다. 영수증을 들이밀면 리터당 0.04호주달러(약 32원)를 할인해준다. 푼돈이라 여길 수 있지만 쌓이면 숙박비다. 주유비 외 특정 술 할인 쿠폰도 있으니 취향에 맞는지 확인한다.

◇의외의 필수품이 있다

서호주의 칼바리(Kalbarri) 국립공원에 들어섰다. 붉은 대지에 켜켜이 침식된 암벽이 예술이다. 입을 벌려 감동하는데 뭐가 쑥 들어온다. 파리다. 파리 떼의 융단폭격이었다. 퍼스의 남쪽에서 올라오면서 귀찮은 수준이었는데 이곳에서 정점을 찍는 듯했다. 눈과 코, 입으로 돌격하는 파리를 어떻게 할 도리가 없었다. 손이 닿지 않는 등은 새까맸다. 가뜩이나 더운데 파리를 떼내려 온몸을 털어야 하니 더 더웠다. 그때 후광이 빛나는 누군가를 보았으니, 바로 모기망(net) 착용자였다. 여유롭게 걷고 있었다. 요상한 팔놀림으로 절규하는 우리와는 천지차이였다.

특히 서호주와 노던테러토리(북쪽 지방)의 야생에서 살아남으려면 모기망은 필수다. 목적은 모기가 아닌 파리 방지다. 디자인도 다양하다. 단독형, 모자 부착형, 점퍼형 등 취향대로 고를 수 있다. 배낭에 불편한 짐이 되지 않을까 미뤄왔는데 미리 사지 않은 걸 후회했다. 호주의 파리는 소리도 짜증 나고 촉감도 불쾌하다. 당해보지 않으면 모른다.

강미승 여행칼럼니스트 frideameetssomeone@gmail.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0