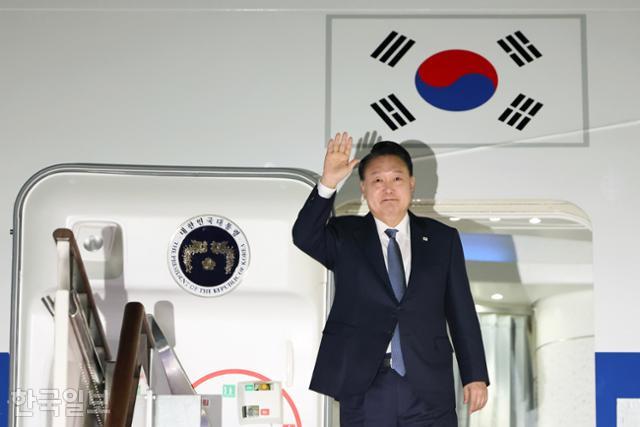

5일 서울대병원 장례식장 안희정 전 충남지사의 모친상 빈소에 문재인 대통령이 보낸 조화가 놓여있다. 연합뉴스

모친상을 당한 안희정 전 충남지사 상가에 즐비한 고위공직자들의 조화를 둘러싸고 논란이 일고 있다. 수행비서를 성폭행한 혐의로 기소돼 실형을 선고받고 복역 중인 상황에서 조화 등을 자제했어야 했다는 시각이 있는 반면, 도의적인 차원에서 조의를 나타낼 수 있다는 입장도 있다.

특히 논란이 된 건 문재인 대통령이 장례식장에 공식 조화를 보내 애도를 표한 점이다. 뒤따라 국회의장과 여당 대표, 청와대 참모, 장관, 도지사 등 여권 인사들이 줄줄이 조화나 조기를 보냈다. 더불어민주당 전ㆍ현 의원들의 조문도 이어졌다. 대통령까지 조화를 보낸 마당이니 어쩌면 당연한 움직임이다. 정의당은 "안 전 지사 사건 때 반성의 의지를 표한 민주당의 행태가 정말 책임을 통감한 것인지 묻지 않을 수 없다"고 지적했다.

동료 정치인에 대한 당연한 예의이고 인지상정으로 볼 수도 있다. 하지만 문제는 이들 고위공직자나 정치인이 개인 자격으로 조의를 표한 게 아니라는 점이다. 이들은 모두 국민의 대표로 선출된 공직자이거나 그 공직자가 임명한 공무원이다. 민의에 기반해 행동해야 할 그들이 성범죄 혐의로 실형을 살고 있는 수감자에게 국민이 낸 혈세로 조화를 보낸 게 타당한지는 생각해 볼 필요가 있다.

심지어 통일부 장관 후보자는 조문을 가서 “우리 아버지도 제가 징역살이할 때 돌아가셨다”며 동병상련의 뜻을 표시했다. 1980년대 민주화운동을 하다가 옥고를 치른 자신과 안 전 지사를 동일시하는 듯한 발언을 한 것이다. 이 말 속엔 성범죄를 바라보는 남성 정치인들의 시각이 고스란히 담겨 있다.

피해자 김지은씨의 고통과 아픔을 한 번이라도 진지하게 생각했다면, 과연 국민이 달아준 명패를 앞세워 조의를 표하는 행위를 할 수 있었을지 의문이 든다. 고위 공직자들의 조화 행렬이 피해자에게는 언제든 가해자의 재기를 가능하게 할 살아 있는 권력으로 비치지 않겠는가. 김씨는 올해 2월 낸 투쟁기록 에세이집 ‘김지은입니다’에서 이렇게 썼다. “범죄 사실을 알려도 함께해 줄 사람은 영원히 없을 것이라 생각했다. 안희정의 권력과 그 네트워킹은 광범위했다.” 우리 사회가 평등과 공정, 정의에 한 발짝 다가서기 위해 필요한 건 성범죄 가해자가 아닌 피해자를 향한 연대다.

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0