전태일 분신 직후 노조 결성한 십대 여공들

남성만 기억돼 온 50년 노동운동 역사의 숨은 주역

?2020년 '사람답게 일할 권리'는 여전한 숙제

1970년대 봉제공장 여성들의 모습. 1960년대 평화시장 다락방에서 일하는 공장 노동자들의 하루 평균 노동시간은 14~15시간에 달했다. 이 당시 급속 경제 성장의 이면에는 수많은 여성 공장 노동자들의 희생이 있었다. 한국일보 자료사진

1980년 4월 평화시장 앞에서 시위를 벌이고 있는 청계피복노조 소속 여성 공장 노동자들. 1970년, 전태일 열사의 분신자살을 계기로 결성된 청계피복노조는 신군부가 정권을 장악한 1981년 노조 해산 명령서를 받고 강제 해산된다. 머리에 흰 띠를 두른 채, 일터 밖으로 쏟아져 나온 여성 노동자들이 무거운 표정으로 줄지어 서 있다. 한국일보 자료사진

서울 종로구 종로5가 청계천 변의 ‘전태일 동상’ 앞은 ‘죽지 않고 일할 권리’를 말하기 위해 거리로 나선 청년들의 단골 무대다. 터무니없는 ‘푼돈’ 임금에 미래를 저당 잡힌 이들과, 가진 자들의 이권 다툼으로 법 바깥으로 밀려나 버린 이들이 끊임없이 찾는다. 마이크를 잡은 이들은 그들이 서 있는 바로 그 자리에서, 제 몸에 불을 붙이고 죽어간 스물 세 살의 청년 노동자 전태일을 소환하며 ‘내가 이 시대의 전태일’임을 토로한다. 올해는 그가 분신으로 생을 마감한 지 꼭 50년째가 되는 해다.

1975년 '새마을 노동교실'에 입학한 어린 여공들의 모습. '평화 새마을교실'은 중학교에 진학하지 못한 여성 노동자들을 대상으로 중등 기초과정을 가르치는 '교육 프로그램'이었다. 줄지어 선 5명의 여공 모두 십대 중반~후반 정도의 어린 나이로 추정된다. 교실은 퇴근 시간 이후인 8시 30분부터 10시까지 열렸지만, 수업 시작에 맞춰 퇴근할 수 있는 여공은 극히 드물었다. 일을 마치고 뛰다시피 달려온 어린 소녀들은 교실로 사용되던 좁은 노조 교실을 가득 채웠다. 전태일기념관 제공

모두가 기억하는 ‘전태일의 죽음' 이면엔 그의 뜻을 헛되게 하지 않기 위해 모인 수천 명의 여성 노동자들이 있었다. 당시 3만 명에 달하던 동대문 일대 봉제 노동자 중 80% 이상이 10~20대의 '여공'이었다. 이제 막 초등학교를 졸업한 13세 소녀가 미싱사를 보조하는 ‘시다’로 들어오기도 했다. 전태일의 분신 소식을 알음알음 전해 들은 이들은 전태일의 어머니 고 이소선 전 유가협(전국민족민주유가족협의회) 초대회장이 만든 노동자들의 둥지로 모여들기 시작했다. 그렇게 ‘청계피복노조’가 꾸려졌다. 한국일보 뷰엔(view&)팀이 전태일 기념관 측이 최초 공개한 사진 및 한국일보 자료사진을 통해 ‘노조하던 여공들의 삶’을 들여다봤다.

1960년대 봉제공장에서 일하는 여성 노동자들. 초등학교를 겨우 마친 채 공장에 들어온 여공들은, 공장에서 숙식을 해결하며 돈을 벌었다. 공장 사장들은 나이가 너무 어려 다른 공장에서는 받아주지 않는 소녀들에게 먹고 잘 곳을 제공한다는 이유로 절대적인 권력을 휘둘렀다. 국사편찬위원회

1960년대 여공들은 대개 ‘일하는 자’의 권리를 몰랐다. 동대문 봉제공장에서 일하던 여성 노동자 중 70% 이상이 초등학교도 졸업하지 못한 이들이었으며, 고등학교에 다녀본 이들은 단 1%에 불과했다. 허리조차 펼 수 없는 딱 한 줌의 자리에서 이들은 아까운 젊음을 축냈다. 기억이 남아 있는 유년 시절부터 성인기에 이르기까지 오로지 공장 안에서 일생을 보낸 이들은 바깥 세상에 대해 아는 것이 없었다. 어찌 보면 당연했다.

70~80년대 봉제 공장에선 여공들 대다수가 심한 먼지와 분진을 마시며 일했다. 공장 안은 어디선가 연기가 들어오는 것처럼 먼지가 뿌옇게 끼어있었다. 한국일보 자료사진

70년대 봉제공장에서 일하던 여공의 모습. 규모가 큰 공장은 그나마 나았지만, 특히 청계천 일대의 다락 공장들은 6·25전쟁 휴전 직후 나무판자로 엉성하게 지은 곳들이 대다수였다. 1년에 한두 차례는 꼭 화재가 일어났는데, 불이 나면 재봉틀만 들고 허겁지겁 강물로 피했다 되돌아오곤 했다.

여성은 언제나 가장 ‘싼값’에 부리는 노동력이었다. 이들은 1년 내내 아침 7시 출근해 밤 11시 30분을 넘겨 퇴근할 때까지 매일 16시간씩 일했다. 한 달에 휴일은 하루뿐이었으니, 주당 110시간씩 일을 한 셈이다. 엉덩이에 가위가 박힌 줄도 몰랐고, 다락에서 새우잠을 자며 일하던 미싱사들이 졸다가 바닥으로 툭툭 떨어지기도 했다. 그렇게 번 돈은 전쟁으로 풍비박산 난 집안 살림을 다시 세우는 데에 보태졌고, 오빠와 남동생의 학비로 들어갔다. 돈 있는 자들에게 60년대는 봉제 공장 몇 년이면 ‘갑부’가 된다는 호시절이었고, 그 사이 무수한 여공이 빈혈이나 폐병으로 죽거나 쓰러졌다.

평화시장 옥상에 만들어진 청계 노조의 사무실 앞에서 조합원 나성자, 이숙희, 이영순, 이광숙씨가 일렬로 늘어서 기념촬영을 하고 있다. 전태일 열사의 죽음을 계기로 만들어진 이곳 청계 노조 사무실엔 여공들의 발걸음이 끊이지 않았다. 전태일기념관 제공

1970년 11월 13일 ‘전태일’의 죽음을 목격한 여공 몇몇이 제 발로 전태일의 어머니 이소선씨와 그의 친구들을 찾았다. 이소선 전 회장은 아들의 유언을 받들어 “노조 결성을 허해주지 않을 시엔 장례식을 진행하지 않겠다”며 버텼고, 그 결과 11월 27일 ‘청계피복지부’가 탄생했다. 그 후 수많은 여공이 머뭇거리는 발걸음으로 노조 사무실을 찾았다. 어떤 이는 말없이 찾아와 전태일의 어머니를 꽉 안아주었고, 어떤 이는 손수 크리스마스 카드를 만들어 판 돈을 ‘운영비로 써 달라’며 내밀었다. 봉지 가득 떡을 사 들고 찾아오거나, 사장의 눈을 피해 들러 수줍게 인사를 하고 가는 이들도 있었다.

1975년 설날을 기념해 고 이소선 전 유가협 회장(아랫줄 검은 한복)과 청계 노조 여성조합원들이 함께 찍은 기념사진. 전태일의 어머니였던 이소선 전 회장은 평생을 노동 인권운동가로서 청계천 일대 청년 노동자들을 두루 살피고 챙기며 살았다. 어린 나이에 공장일을 시작한 소년, 소녀들은 이 전 회장을 친어머니처럼 따랐다. 전태일기념관 제공

우여곡절 끝에 노조가 만들어지긴 했지만, ‘노조는 깡패 집단’이라는 공장 사장들의 악선전에 대다수 노동자는 가입을 주저했다. 일단은 ‘서로 친해지며 설득할 수 있는’ 자리가 필요했다. 그렇게 여성 노동자들의 소모임인 ‘아카시아회’가 생겼다. 거기서 여공들은 처음으로 ‘일터 바깥'에서 또래 친구들을 만났다. 함께 한문을 배우고 숫자를 읽을 수 있게 되면서 제 이름으로 된 통장을 만들었고, 여러 명이 힘을 합해 열 살이 겨우 넘은 어린 시다(보조원)들을 보살피기도 했다.

1975년 새마을 노동교실에서 개최한 '재단 수업' 당시 여공들이 직접 만들어낸 옷들이 걸어 놓고 전시하고 있다. 시다로 공장생활을 시작한 여공들은 전문기술자인 '재단사'가 되기 위해 이곳에서 기술을 연마하기도 했다. 전태일기념관 제공

1975년 새마을 노동 교실 내에 비치된 재봉틀. 이 재봉틀은 조합 소속 여공들이 재단기술을 실습할 때 사용됐다. 전태일기념관 제공

당시 공장장들은 여공들을 이름이나 직책 대신 ‘1번' '2번’하며 죄수 부르듯 불렀다. 여공들은 자신부터 후배 시다들에게 높임말을 쓰며 일터의 문화를 바꿔나갔다. 아카시아회에서 함께 생각해낸 아이디어였다. 고 이소선 전 회장은 중학교도 못 간 여공들을 위해 ‘평화 새마을교실’을 열었고, 이화여대 학생들이 무급으로 국어와 역사 등을 가르쳤다. 이른바 ‘야학’의 효시였다. 7평 남짓한 사무실에서 열리는 강의에 200명이 몰렸다. 물론 제때 퇴근하지 못해 수업을 듣지 못하는 이들이 태반이었지만, ‘배우고자 하는 열망’은 대단했다.

1970년대 중반 '마을 노동 교실'의 풍경. 교실 가득 빼곡하게 채워 앉은 여공들이 중등교육과정 수료를 축하하며 박수를 치고 있다. 전태일기념관 제공

깨우침이 늘수록 바꾸고 싶은 것도, 누리고 싶은 것도 많아졌다. 사람을 기계처럼 부리던 70년대, 여공들은 ‘존엄할 권리’를 말하기 시작했다. 더디게나마 임금이 올랐고, 저녁 8시 퇴근이 ‘상식’으로 자리 잡기 시작했다. 신군부가 정권을 잡은 80년대, 노조 간부들이 옥살이를 하고 조직이 해체되는 와중에도 청계천 여공들은 점조직으로 움직이며 활동을 이어나갔다. 면회를 가고, 영치금을 넣고, 모임의 명맥이 끊기지 않도록 끈질기게 서로를 불러냈다. 노동운동의 역사에 이름을 남긴 이들은 대부분 남성이지만, 좌절의 시대에도 희망의 끈을 놓지 않은 이 여성 노동자들은 그 이름 뒤에 ‘숨은 주역’이었다.

1972년, 전태일의 어머니인 이소선 전 회장과 청계노조 조합원이었던 여공 이숙희, 신연옥, 박복실 등이 서울 도봉구 쌍문동 자락의 계속에 앉아 있다. 쌍문동은 전태일 열사의 집이 있던 곳으로, 지금은 아파트촌이지만 당시만 해도 숲과 묘지로 둘러싸인 변두리 마을이었다. 조합원들은 이소선 전 회장의 집을 '창동집'이라 부르며 자주 드나들었다. 스무 명에 달하는 이들이 밤새 이야기를 나누며 노조 활동 계획을 세웠다. 이소선 전 회장은 떡 장사, 헌옷 장사 등 온갖 궂은일을 하며 이들에게 밥을 먹였다. 전태일기념관 제공

야유회에 나선 청계 노조 여성 조합원들이 파라솔 아래 앉아 이야기꽃을 피우고 있다. 이들은 휴일마다 수십 명씩 무리를 지어 산에 올라 즐거운 시간을 보냈다. 전태일기념관 제공

전태일 재단이 공개한 사진 속, 이들의 모습은 밝고 명랑하다. 여름이면 땀띠 위에 먼지가 앉아 얼굴 가득 고름이 피고, 겨울이면 솜에서 나온 분진 때문에 기침을 달고 산 이들의 일상에서 가장 행복한 순간은 아카시아회에 오던 시간이었다. 난생처음 생긴 친구들과, 난생처음 봄꽃 핀 산에 나들이를 가서 찍은 사진들에선, 그들이 느꼈을 기쁨과 환희가 표표하게 드러난다. 싸움은 언제나 고되고 지난했지만, 나도 '존중받아야 할 귀중한 존재’임을 깨우친 그들의 얼굴은 단단하게 낙관적이다.

1980년, 청계노조 내 아카시아 회원들이 모여 찍은 단체 사진. 사진 왼쪽 상단에 "얘들아, 우리에게도 희망은 온다"고 적은 문구가 눈에 띈다. 전태일기념관 제공

전태일이 분신한 뒤 50년이 지났고, 세상은 바뀌었다. 사문화된 법이 아니라, 피부에 닿는 법이 ‘최저임금’을 정하고 ‘법정근로시간’을 엄격하게 책정한다. 그럼에도 불구하고 ‘사람답게 일할 권리’는 여전한 숙제다. 따라서 전태일은 아직 지나간 시대의 잊힌 상징이 아니다. 꿈을 빌미로 무급노동을 강요받는 청년들과, 외주화된 위험에 내몰리는 청년들이, 오늘도 전태일과 여공들이 서 있던 자리에서 노동의 가치를 묻고 있다.

고 전태일 열사의 어머니 고 이소선 전 회장이 2005년 9월 서울 청계천 평화시장 앞 버들다리에서 열린 전태일 열사 동상 제막식에서 아들의 얼굴을 본떠 만든 동상을 쓰다듬고 있다. 고 이소선 전 회장은 2011년 세상을 떠났다. 한국일보 자료사진

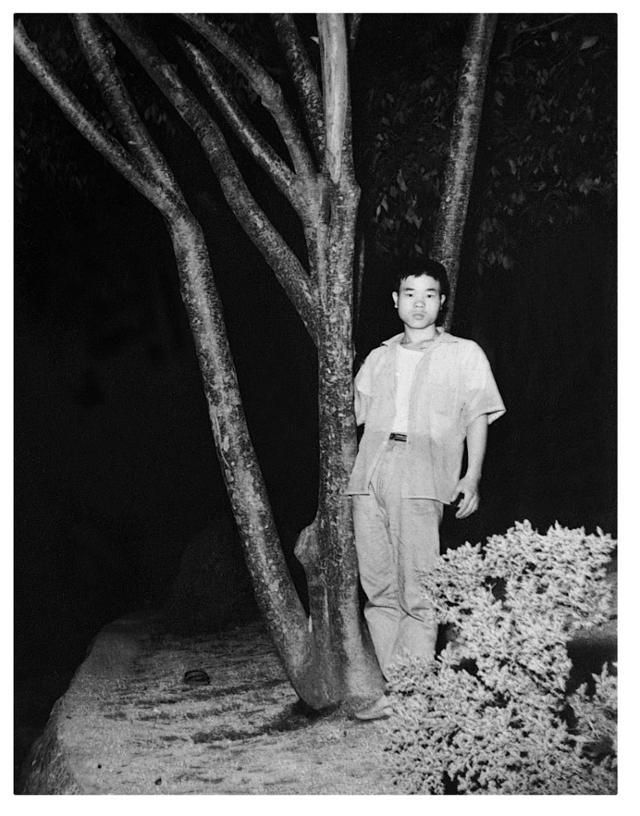

살아생전 고 전태일 열사의 모습. 전태일기념관 제공

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0