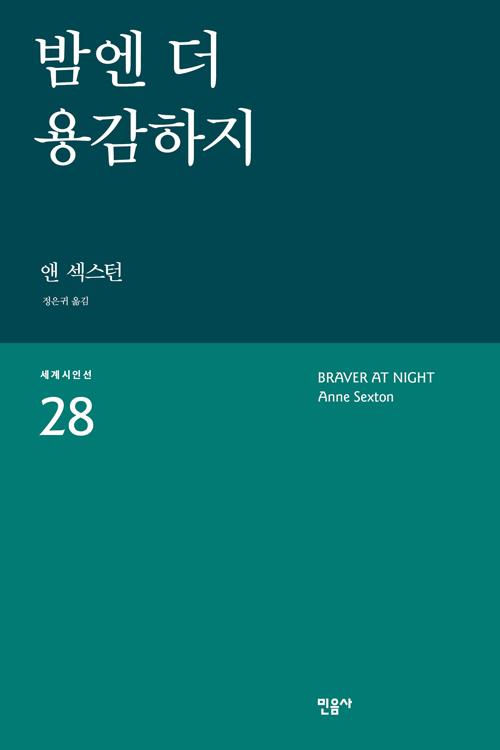

<38> 앤 섹스턴 '밤엔 더 용감하지'

편집자주

어쩐지 펼쳐 보기 두려운 고전을 다시 조근조근 얘기해 봅니다. 작가들이 첫손에 꼽는 산문가, 박연준 시인이 <한국일보> 에 격주 금요일 글을 씁니다.

앤 섹스턴. ⓒARTHUR FURST

시를 읽는 일은 이상한 일이다. 뚜렷한 메시지를 기대할 수 없고 정보나 지식을 구한다는 보장도 없이 언어를 마주해야 한다. 운이 나쁘면 몇 페이지를 넘기는 동안 마음을 건드리는 문장을 찾지 못할 위험이 있고, 운이 좋다고 해도 ‘아, 좋다!’ 하고 탄식하는 일 외에는 딱히 소용 있는 일이 벌어지지도 않는다. 그런데 이 ‘아 좋다!’고 탄식하는 일이 다른 어떤 독서와도 다른 경험을 준다. 시를 읽는 자는 이 경험(놀람, 영혼의 일렁임, 두근거림)을 찾아 헤매는 사냥꾼으로 살게 된다. 존 버거는 사냥을 “무언가를 소유하는 것과는 반대되는 행위이다. 그것은 무언가를 넘어서는 것이다. 광야로 돌진하는 것. 그것은 고개를 곧추세운 채 여우를 내려다보는 사냥개처럼 자유로운 사람이 된다는 것”('G', 54쪽)이라고 했다. 정확하다. 시를 읽거나 쓰는 일은 우리가 정말 되어야 한다고 믿는 무언가가 될 수 있게 한다. 시 속에서.

앤 섹스턴의 시들은 밤 사냥을 나선 영혼이 ‘모서리에 서서 마지막으로 흥얼거리는 노래’ 같다. 그가 잡으려는 최후의 사냥감은 죽음이다. 앤 섹스턴에게 죽음은 벗어나기 위한 유일한 탈주로로 보였을까. 1928년 미국에서 태어나 1974년 스스로 목숨을 끊기까지, 그는 우울증과 자살 충동에 끝없이 시달렸다. 그 시기의(지금도 여전히) 여자들은 직업이 두 개 이상이었다. 원래 직업 ‘말고도’ 투철한 정신으로 복무해야 한다고 느끼는 ‘역할들’에 둘러싸여 사는 일. 앤 섹스턴은 쓰는 자아 말고도 딸이자 엄마, 가정주부 ‘역할’을 해야 했고 이를 벗어버리거나 벗기를 시도하는 작업은 언제나 ‘시’에서 이루어졌다.

앤 섹스턴 '밤엔 더 용감하지'. 정은귀 옮김. 민음사 발행. 232쪽. 1만3,000원

“그녀는 아들을 키우는 게 아냐;/ 그녀는 몸에 짊어진 돌덩이 하나를 키우고 있어.”(69쪽)

“파멸이 내 뱃속에서 넘쳐흘러 홍수처럼 네 아기침대를,/ 내가 떠안아야 하는 오랜 빚을 채울 것처럼.”(38족)

“어떤 여자들은 집과 결혼한다./ 그것은 또 다른 종류의 피부다. 그것은 심장,/ 입, 간, 그리고 똥을 갖고 있다./ 벽은 영구적이며 분홍빛이다. /보아라, 그녀가 종일 무릎을 꿇고 앉아/ 어찌나 성실히 자신을 씻어 내리는지.” (71쪽)

“어떤 여자들은” 여성으로 ‘복무’해야 하는 인생의 가혹함에 더 많이 괴로워한다. “어떤 여자들은” 그걸 쓸 수밖에 없다. 누군가는 지나치게 여성성이 도드라진 시를 쓴다고 턱을 괸 채 지적하거나 ‘분열된 여성 자아’ 운운하며 진부한 비평을 하고 싶어할지 모른다. 정말 모르는 소리다. “어떤 여자들”은 시에서만이라도 분열된 자아를 합일시켜보려고 안감힘을 써보는 거다. 미치지 않으려고, 덜 미쳐보려고 시도해 보는 거다.

“유리잔은 스스로 기울고/ 저는 불이 붙어요./ 가느다란 두 줄기가 제 볼을 타고 흘러요./ 저를 바라보는 또 다른 제가 보입니다./ 저는 둘로 나누어졌네요.”(109쪽)

쓴다는 것은 저항의 시작, 고통의 유예, 유일한 자기 언어의 장을 가지는 일이다. 시 속에서 앤 섹스턴은 폭로하지 않는다. 폭로를 위해 글을 쓰는 시인은 없다. 진실을 세워두고 그걸 보게 하고 싶은 마음이 전부다. 이름 없던 일에 이름을 붙이고 호명하면, 누구도 좌시할 수 없는 사건이 된다. 여성은 존재하는 일이 ‘사건’일 만큼 고단해 왔다. 안 그런가?

“나는 사랑 살인자,/ 우리 사이에 다시 또다시 불탔던 음악을/ 그리 특별히 생각했던 그 음악을 살해 중이다”고 노래한 앤 섹스턴은 그가 자조한 것처럼 “홀린 마녀”가 아니다. 홀린 마녀라고 생각한 건 그 시대의 그 사람들. 정상적인 여성상을 만들어놓고 거기에서 비껴서 있는 여성을 나무랄 준비가 되어 있던 자들이다. 지금도 여전히 있다. 여성이 쓰는 시에 ‘여성 시’라는 꼬리표를 붙일 준비가 되어 있는 자들.

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0