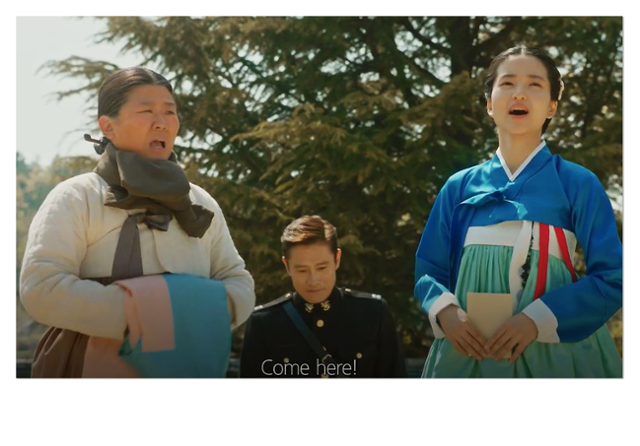

tvN 드라마 '미스터 션샤인' 영상 캡처

최근 온라인 게시물에서 ‘쉬, 물럿거라, 코로나!’란 말을 종종 본다. 힘든 시기를 견디는 이들이 희망을 재미있게 표현했다. 사극에서 ‘쉬, 물럿거라!’가 나오면 행인들이 길을 터 주고 가마가 지나가기를 다소곳이 기다린다. 저 말에 주문이 걸려 있는 것도 아닌데, 누구도 항의하지 않고 따른 까닭은 무엇인가? 개인으로서는 감당할 수 없을 권력과 위세가 말에 함의되어 있기 때문이다. 요즘 말로 하면 ‘어디서 감히’나 ‘내가 누군지 알아’와 비슷할 수 있겠다. 가마끼리 서로 마주칠 때는 응당 지위가 낮은 쪽이 길을 비켜야 했으니, 좁은 길에서 비슷한 지위의 양반들이 마주치기라도 하면 체면 싸움에 해가 저물 때까지 ‘쉬, 물럿거라!’를 외치고 있었다는 일화도 있다.

사극의 한 장면을 더 들여다보자. 기와집 솟을대문 앞에서 나그네가 집 주인을 찾으면서 ‘이리 오너라’라 한다. 그 말에 문간방 하인이 얼른 문을 열고 손님을 맞아 안으로 안내한다. 이 말은 문을 열 사람이 주인이 아니라 하인인 것을 알기에 할 수 있는 말이다. 최근 한 드라마에서는 영어를 어설프게 배운 어린 양반을 외국 공관 앞에 가서 철없이 ‘Come here’라며 호령하는 장면으로 풍자하기도 했다. 요즘에는 남의 집 앞에서 ‘계십니까?’라 한다. 주어가 따로 없어도, 저 문을 열고 나올 사람이 집 주인이라는 것을 알고 있는 셈이다.

말이란 뜻을 전하는 단순한 도구가 아니다. 한때 ‘햇볕정책’이 언론에 자주 등장한 적이 있다. 선한 의도로 좋은 결과를 기대하는 아름다운 말로 보이지만, 보이는 것이 전부는 아니다. 햇볕의 반대편에는 볕이 잘 들지 않는 응달이 있기 때문이다. 선의나 베풂이 동정이 되면, 받는 이는 그것까지 받아야 하는 부담이 생긴다. 돌아보면 사회적 약자를 배려한다는 여러 정책에서도 그러하다. ‘결손 가정’, ‘소외 계층’, ‘불우 이웃’과 같은 표현을 습관적으로 쓰는 것이다. ‘불우 이웃 돕기 성금’이 아니라 그저 ‘이웃 돕기 성금’이라 하면 불우함을 지적하지 않고서 나눔을 실천할 수 있다.

신분과 권력이 절대적이던 때 ‘쉬, 물럿거라!’를 듣고서 반문하다가는 목숨을 내놓았을 것이다. 그런데 지금은 누구도 남의 집 앞에서 ‘이리 오너라’라 할 수 없는 세상이다. 인권이 중요한 사회로 바뀐 지 오래다. 그 혜택을 받는 사회 구성원으로서, 나에 대한 말뿐만 아니라 남을 향한 말에도 좀 더 예민해져야 할 것이다.

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0