<68>옛 마산 부림시장 6.25떡볶이

옛 마산 창동 부림시장의 터줏대감 6.25떡볶이 강억덕 대표가 떡볶이를 그릇에 담고 있다. 창원= 박은경 기자

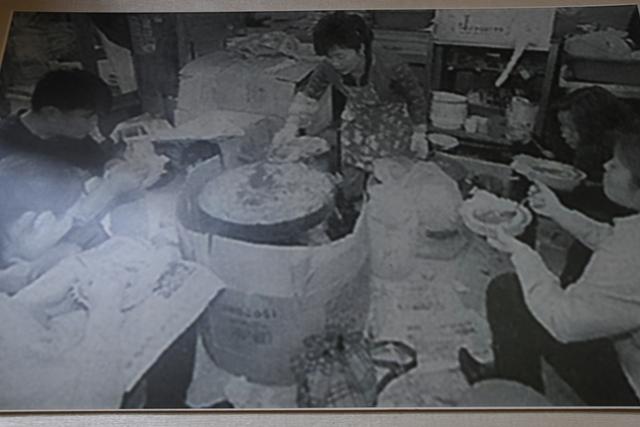

경남 창원시 마산합포구 창동에 위치한 부림시장은 전국에서 손꼽히는 한복 전문 시장이다. 그런데 정작 이 시장이 유명한 이유는 따로 있다. 화분받침대를 쟁반 삼아 나오는 국물떡볶이, ‘6·25떡볶이’ 덕분이다. 독특한 이름은 한국전 당시 피난민 모습처럼, 손님들이 목욕탕 의자에 빙둘러 앉아 먹는 풍경에서 왔다. 가게 벽에 걸린 흑백 사진을 보면 이해가 쉽다. 연탄 화로 옆에 쪼그려 앉아 그릇째 들고 먹고 있다. 여느 분식집과 달리 손님 9할이 40대 이상 중년인 것도 특징이다.

부림시장 터줏대감 6.25떡볶이

13일 오후 3시쯤 부림시장 먹자골목에 자리 잡은 ‘6.25떡볶이’ 가게를 '찾았다'. 그러나 굳이 고개를 돌려 찾지 않아도 절로 눈에 띈다. 시장통에서 사람들로 항상 북적이는 탓이다. 가게 전면에 ‘떡볶이 손님은 가게 앞으로 당겨 서주세요’라고 쓰인 문구가 그 정도를 짐작케 한다. 노점에서 지금의 가게로 바뀌긴 했지만 주인도, 맛도, 화분 받침대 그릇도, 오는 손님도 40년째 그대로다. 주인 강억덕(65)씨는 “대부분이 30년 이상 단골손님”이라며 “손님이랑 같이 늙어가는 것도 장사하는 재미”라고 했다.

6.25떡볶이 가게 앞은 늘 손님들로 붐빈다. 이들 손님 대부분이 40대 이상 중년인 것도 이곳만의 특징이다. 창원=박은경 기자

창원으로 통합되기 전 마산은 봉암동 갯벌 매립지에 자유무역지역이 조성되고 한일합섬이 들어선 1970년을 전후로 전성기를 맞았다. 공업단지가 생겨나면서 전국 7대 도시로 거론될 만큼 유동인구가 많았고, 상권이 발달했다. 원도심 역할을 하던 창동과 오동동에는 밤낮을 가리지 않고 밥과 술, 문화공연을 즐기려는 사람들로 붐볐다. 서울의 동대문, 명동이 부럽지 않을 정도로 젊은이들을 대상으로 한 패션, 잡화, 먹거리 가게들이 성황을 이뤘다. 강씨는 “어찌나 사람이 많은지 지나다니면 서로 어깨가 부딪칠 정도였다”고 회상했다.

그러나 부림시장을 포함한 마산 원도심의 호시절은 오래가지 못했다. 1996년 본격적으로 대형마트가 등장하고, 이듬해 외환위기로 인근 기업들이 타격을 입으면서 이곳에도 침체가 시작됐다. 700여개나 되던 부림시장 점포는 230여개로 줄었다. 이 과정에서 꾸준한 매출을 유지하고 있는 곳은 6·25떡볶이가 거의 유일하다.

세월의 흔적을 간직한 6.25떡볶이 가게 내부 모습. 창원=박은경 기자

찌고 난 다음 우려내는 육수가 맛의 비결

보기 좋은 떡이 먹기도 좋다 했던가. 옛말 틀린 것 하나 없다지만 적어도 6·25떡볶이는 이 말을 비켜간다. 다소 멀건 국물에 그것도 하얀 화분 받침대에 담아주는 떡볶이라니. 시장 분식점에서 센스 넘치는 플레이팅을 기대하고 찾는 이들은 없겠지만, 그래도 겉모습만 보면 실망스럽다. 떡볶이라는 이름이 무색하리만치 떡보다 어묵 서너배가 많이 담겨 나오는 것도 그렇다. 하지만 한 술 뜨면 이야기가 달라진다. 달달한데 칼칼한 것이 잘 끓인 해장국 못지않다. 강씨는 “실제 해장하러 오는 손님도 많다”며 “건더기는 남겨도 국물은 꼭 다 먹고 간다”고 했다.

6.25떡볶이 가게 내부에 쓰여있는 글귀. 6.25국물 떡볶이는 '떡볶이'라는 이름이 무색할만큼 어묵 비중이 80% 이상을 차지한다. 떡을 더 많이 먹고 싶다면 미리 이야기하면 된다. 창원= 박은경 기자

텁텁함 없이 깊고 개운한 국물 맛의 비결은 육수에 있다. 국물에 우려낼 각종 재료를 한번 찌는 게 포인트다. 먼저 찜기에 배춧잎을 깐다. 여기에 볶아서 비린 맛을 없앤 홍합과 건새우, 표고버섯을 올린 뒤 다시 배춧잎을 덮어 푹 찐다. 이걸 면보에 넣고 멸치 등 다른 재료들과 함께 끓이면 강씨만의 비법 육수가 완성된다. 고추장을 빼고 고춧가루만 사용하는 것도, 떡 대신 어묵을 많이 쓰는 것도 오로지 국물 맛을 위해서다. 이쯤이면 왜 이곳 손님들은 하나같이 떡볶이를 젓가락이 아닌 숟가락으로 떠먹는지 납득이 간다.

화분 받침대에 담은 6.25떡볶이. 창원=박은경 기자

맛있으면 다 용서된다. 처음에는 생소했던 화분 받침대도 오래 보니 참 잘 어울린다. '어쩌다 저걸 그릇 받침대로 쓸 생각을 했을까.' 비슷한 궁금증을 가진 사람들이 적지 않았던 모양이다. 가게 곳곳에 걸린 액자들이 6.25떡볶이 유래를 설명한다. 목욕탕 의자에 앉아 무릎위에 신문지를 하나씩 깔고 먹던 시절, 국물이 많다보니 그릇만 들고 먹던 손님들이 손을 데는가 하면 국물을 쏟아서 옷을 버리는 일이 잦았다고 한다. 궁리 끝에 나온 것이 화분 받침대였다. 집에 있던 하얀 화분 받침대를 들고 가서 그릇에 받쳐보니 '딱 이었다'고. 강씨는 “이게 명물이 될 줄은 생각도 못했다”고 했다. 음식에 곁들여진 스토리텔링은 입에서 한 번, 머리에서 또 한 번 맛을 풍요롭게 하는 법. 허름한 노포(老鋪)가 빛나는 순간이다.

푸짐한 인심은 기본 … 한결같은 맛은 수십 년 단골에 대한 도리

강씨가 처음부터 장사를 계획했던 건 아니다. 1981년 큰 아들을 낳은 지 3개월 만에 남편이 일자리를 잃었다. 먹고 살 길이 막막했다. 그때 이웃에 사는 사촌 언니가 같이 장사를 하자고 제안했다. 당시만 해도 한일합섬, 한국철강 등 마산수출자유지역이 번성하면서 부림시장에는 젊은 남녀들이 가득했다. 이들을 겨냥한 먹거리를 팔기로 했다. 지금 가게가 있는 자리 바로 앞 노상에서 화덕 하나에 목욕탕 의자 4, 5개를 갖다놓고 그렇게 국물떡볶이 장사를 시작했다.

반응은 폭발적이었다. 간판은커녕 앉을 자리조차 변변찮은 가게에 연일 손님들이 물밀 듯 밀려들었다. 강씨는 “떡볶이를 먹고 난 손님이 한 끼 식사를 든든하게 한 것 같다고 하더라”며 “먹거리가 변변치 않던 시절이라 금방 가성비 좋은 음식으로 입소문을 탔다”고 말했다. 여기에는 강씨의 후한 인심도 한몫했다. 돈 없는 학생들에게 공짜로 떡볶이를 주는가하면 국물을 더 달라는 손님에겐 처음처럼 떡볶이를 담아줬다.

지금의 가게를 얻기 전 노상에서 6.25떡볶이를 팔던 모습. 화덕 주변에 놓인 목욕탕 의자에 앉은 손님들이 신문지를 깔고 떡볶이를 먹고 있다. 강억덕씨 제공.

200원~300원짜리 떡볶이를 팔아 살림살이가 눈에 띄게 나아지진 않았지만 입에 풀칠은 할 수 있게 됐다. 그 무렵 둘째가 생겼다. 장사를 그만둘 수는 없는 노릇이었다. 부른 배를 부여잡고 만삭 때까지 떡볶이를 팔았다. 아이를 낳고도 겨우 한 달 쉰 게 전부다. 시장에서 수유를 해가며 오전 10시부터 오후 8시 30분까지 억척스럽게 버텼다. 명절에도 오전에 차례를 지내고 오후엔 떡볶이를 팔았다.

덕분에 장사를 시작한 지 20년만인 2001년 지금의 가게를 얻었다. 잡채, 튀김, 김밥, 식혜 등 메뉴를 늘이면서 수입도 제법 쏠쏠해졌다. 전국 각지에서 체인점을 내달라는 요구가 이어졌지만 더 큰 욕심은 내지 않았다. 규모를 키우다 자칫 맛을 잃어버릴 수 있다는 우려 때문이었다. 강씨는 “새로운 손님도 좋지만 기존의 손님을 유지하는 게 더 우선”이라며 “그게 수십 년 단골에 대한 도리라고 생각한다”고 말했다.

“떡볶이는 내 인생”…가게도 손님도 대물림

올해로 예순 다섯이 된 강씨는 대물림을 통해 가게를 지킬 준비를 하고 있다. 몇 년 전부터 건강이 급속도로 나빠진데다 지난해 목 디스크 수술을 받은 뒤론 일상적인 생활조차 버거워졌다. 다행히 큰 아들 옥성원(41)씨가 교편을 내려놓고 가업을 물려받겠다고 나섰다. 강씨는 “내 인생이나 마찬가지인 떡볶이의 가치를 아들에게 인정받은 것 같았다”며 뿌듯해 했다. 아들 옥씨는 “변함없는 맛으로 손님도 대를 이어 단골이 되도록 하겠다”는 당찬 포부를 밝혔다.

창원시 마산합포구 6·25 떡볶이집 위치. 한국일보

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0