소래포구 앞 갯골에 물이 점점 불어나 물길이 생기자 작은 배들이 천천히 그 길을 따라 포구로 들어오고 있다. 인천=왕태석 선임기자

대학 시절인 1980년대 중반, 소래포구를 가려면 서울에서 인천행 전철을 탔다가 다시 덜컹거리는 협궤열차(수인선)를 갈아탔다. 그 시절 소래포구는 갯벌이 겹겹이 쌓인 갯골을 따라 만선의 고깃배들이 당당하게 들어왔고 주변에는 칠면초들이 흐드러지게 피어 있었다.

먼바다에서 기다리던 어선들이 갯골에 물길이 생기자 새로 생긴 철교 아래를 지나 소래포구로 향하고 있다.

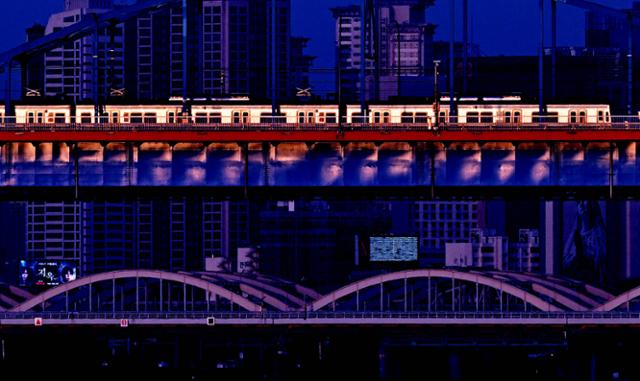

옛 추억을 더듬어 다시 소래포구를 찾았다. 예전 협궤열차는 앞사람의 무릎이 닿을 만큼 좁았지만 이제는 널찍하고 쾌적해졌다. 소래포구역에 도착하니 기억 속 풍경과는 사뭇 달랐다. 소박했던 시장에는 고층빌딩과 아파트들이 빽빽하게 들어차 있었다. 아슬아슬하게 지났던 오래된 철교는 사람들이 건너는 다리로 변했고, 그 옆에 새로운 철교가 생겼다.

조용했던 소래포구에 어선들이 들어오자 상인들과 관광객들로 한순간 생동감이 넘쳐나고 있다.

너무 변해버린 풍경에 실망감이 들 무렵, 황량했던 갯벌에 실개천 같은 물길이 생겨났고 저 멀리 바다로부터 배들이 옹기종기 모여들기 시작했다. 철교 위로 올라가 보니, 조금 전 실개천 같았던 갯골의 물이 점점 불어나 제법 큰 냇가가 됐고 작은 배들이 천천히 물길을 따라 포구로 움직였다. 금세 큰 강물처럼 변한 갯골로 큰 고깃배들도 모여들었다. 순식간에 내 눈앞에는 오래전 기억 속 소래포구 모습이 재현되었다.

소래포구를 찾은 관광객들이 갯벌 옆에서 음식들을 먹고 있는 옆으로 갈매기들이 날고 있다.

싱싱한 수산물을 한가득 실은 배들은 부두에 도착하기 무섭게 잡아온 생선을 내려놓았고, 기다리던 상인들은 재빨리 수레에 이를 옮겨 담았다. 관광객들까지 합세하자 조용했던 포구는 한순간 생동감이 넘쳐났다. 주변 환경은 많이 변했지만, 바다와 뱃사람들은 변함이 없었다.

바다에서 돌아온 어선들이 소래포구에 잡아 온 생선들을 내려놓고 편안히 휴식을 갖고 있다.

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0