이명박(MB) 전 대통령의 청계재단이 장학사업을 접고 복지 목적의 공익법인으로 변경하려고 했다가 정부로부터 사실상 ‘퇴짜’를 맞았다. 청계재단은 MB가 2007년 대선 때 전 재산을 사회에 환원하겠다고 약속해 임기 중 만든 장학ㆍ복지사업 목적의 공익법인이다. 해마다 장학금 지급액이 줄어 비판을 받아온 청계재단이 돌연 복지사업 만을 하겠다고 나선 배경을 놓고 의구심이 일고 있다.

10일 국회 교육문화체육관광위원회 소속 노웅래 더불어민주당 의원이 서울시교육청에서 받은 자료에 따르면, 청계재단은 지난 7월 28일 주무관청인 서울시교육청에 재단의 정관에 명시된 목적사업을 변경하겠다며 허가를 요청했다. 청계재단은 제출한 정관 개정안에서 목적사업을 ‘소외계층을 위한 복지사업 및 봉사, 이와 관련된 장ㆍ단기 연수 및 연구개발 사업’으로 바꿨다. 원래 정관에선 ‘소외계층을 위한 장학 및 복지사업 지원, 이와 관련된 연구개발 사업’이라고 돼 있었다.

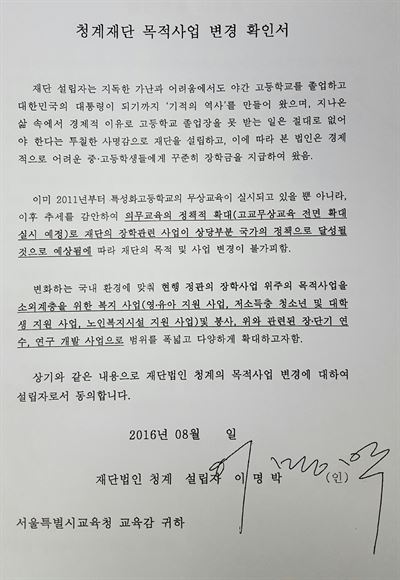

MB는 이와 별도로 청계재단의 설립자로서 서울시교육감에게 제출한 동의 확인서에서 “경제적 이유로 고교 졸업장을 못 받는 일은 절대 없어야 한다는 투철한 사명감으로 재단을 설립했으나, 의무교육의 확대로 재단의 사업이 상당부분 국가 정책으로 달성될 것으로 예상한다”며 목적사업 변경 취지를 설명했다.

청계재단의 요청대로라면 주무관청 역시 서울시교육청에서 보건복지부로 옮겨간다. 그러나 서울시교육청의 협의 요청을 받고 허가 여부를 검토한 보건복지부는 지난 달 23일 사실상 불허한다는 내용의 회신을 보냈다. 청계재단이 제출한 복지사업 실적과 향후 계획이 부실하다는 이유에서다.

복지부는 관련 공문에서 “2015년 이전 청계재단의 실적은 대부분 장학사업이었고, 지난해에도 복지사업으로 4,000만원을 지출했으나 구체적인 사업 내용이 없다”고 지적했다. 또 “2017년 이후 사업도 포괄적으로 적시했다”며 “제출된 자료만으로 주된 목적사업의 내용을 파악할 수 없다”고 밝혔다. 청계재단이 서울시교육청을 통해 복지부에 제출한 복지사업 계획서를 보면, 2017~2019년 영유아ㆍ청소년ㆍ노인복지 지원사업에 해마다 5억원씩 쓰겠다는 것 정도가 전부다.

복지부는 또 관련 규정에 따라 복지부 소관 공익법인으로 변경하려면 목적 사업이 2개 이상 시ㆍ도에서 이뤄져야 하지만 그것도 불명확하다고 덧붙였다.

정치권과 교육계에서는 청계재단이 돌연 법인의 성격을 변경하려는 이유를 놓고 추측이 무성하다. 청계재단은 MB가 395억원 상당의 사재(서울 양재동 영일빌딩, 서초동 영포ㆍ대명주빌딩)를 털어 만들었지만, ‘쥐꼬리’ 장학사업으로 비판을 받아왔다. 노 의원실의 분석에 따르면, 청계재단은 2009년 만들어진 이후 6년 동안 91억원의 수입을 올린 반면, 장학금 지급액은 수입액의 30%인 27억7,300만원에 불과했다. 2010년 6억2,000만원이던 장학사업 규모는 지난해엔 3억5,000만원으로 반토막 수준이 됐다.

여기에다 청계재단이 MB의 은행 빚 30억원까지 떠안고 있다가 빌딩을 담보로 은행에서 50억원을 빌려 이를 대신 갚고, 해마다 은행 이자를 내왔다는 사실이 알려지면서 더욱 논란이 일었다. 결국 지난해 서울시교육청은 설립 허가 당시 이행조건을 이유로 채무 상환을 압박해 청계재단은 올해 초 영일빌딩을 팔아 채무를 갚기에 이르렀다.

노 의원은 “청계재단이 복지사업 계획조차 명확하게 세우지 못했으면서 무리하게 목적사업과 주무 관청을 변경하려는 의도가 무엇인지 궁금하다”며 “본래 목적사업인 장학사업도 제대로 못한 청계재단이 복지사업은 제대로 할 수 있을지 의문”이라고 꼬집었다.

전문가들은 복지사업은 물품 지원 등이 가능해 두루뭉술하게 집행할 여지가 있다고 지적한다. 국세청의 공익법인 공시를 보면, 청계재단은 지난해 복지사업에 4,000만원을 썼다고 신고하면서 ▦노숙자 운동화 지급 ▦두레마을 복지사업 이라고만 적었다. 김삼호 대학교육연구소 선임연구원은 “복지사업으로 전환할 경우 수혜자와 수혜액 등이 드러나는 장학사업과 달리 구체적인 집행 내역을 확인하기가 어렵다”고 우려했다.

정관과 주무관청을 변경하려는 데도 2개월 만에 불허 당한 청계재단은 제출 서류에 하자가 있는데도 하루 만에 초고속 설립 허가가 난 미르ㆍK스포츠재단의 사례와는 사뭇 대조적이다. 정치권의 한 인사는 “미르ㆍK스포츠재단을 청계재단처럼 살펴봤다면 졸속 허가 논란이 생겼겠느냐”고 말했다.

김지은 기자 luna@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0