두 번째 소설집 '우리에게 없는 밤' 수상

"문학은 도덕을 가장 먼 곳에서 보고 질문"

"문학은 나를 가장 사람답게 느끼게 해"

소설집 '우리에게 없는 밤'으로 제57회 한국일보문학상을 받은 위수정 소설가가 지난달 27일 서울 중구 한국일보사에서 사진을 찍고 있다. 박시몬 기자

예상치 못한 소식을 전하는 전화에 "잘못 온 줄 알았다"는 반응은 상투적이지만 진실하다. 제57회 한국일보문학상을 수상한 위수정(47) 작가도 마찬가지다. 지난달 27일 서울 중구 한국일보에서 만난 그는 "수상자가 내가 아닌데 전화가 잘못 걸려왔다고 생각했다는 말은 상투적으로 들리나 정말 그런 순간이었다"라며 "독자로서도, 작가로서도 '저런 상을 받는 분들은 어떤 분들일까' 생각했는데 상을 받게 돼 신기할 따름"이라고 소감을 밝혔다.

위 작가는 불혹에 들어선 2017년 언론사 신춘문예에 당선돼 소설가의 길을 걷기 시작했다. 하지만 등단 후 첫 소설집 '은의 세계'(2022)를 내기까지 꼬박 5년이 걸렸다. 그는 "등단하면 바로 책을 낼 수 있을 줄 알았는데 쉽지 않았다"고 혀를 내둘렀다. 첫 소설집 출간 이후 이내 속도가 붙었다. 한국일보문학상 수상작인 두 번째 소설집 '우리에게 없는 밤'은 첫 소설집 출간 이후 2년 만인 올해 세상에 나왔다. 그는 "이렇게 빨리 소설집을 다시 내고, 상까지 받을 것이라고는 전혀 예상하지 못했다"고 놀라워했다.

“위악적? 문학, 고귀한 삶만 그리는 것 아냐”

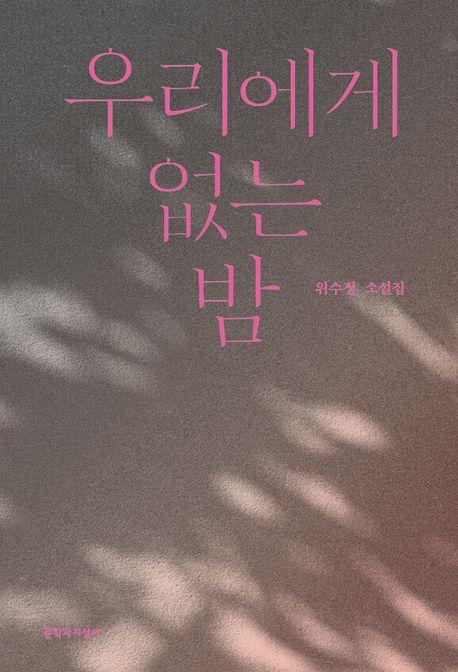

위수정 소설집 '우리에게 없는 밤' 표지. 문학과지성사 제공

수상작 '우리에게 없는 밤'은 현대 문학에서 쉽게 볼 수 없는 위악적 요소들이 가득하다. 소설에는 주로 "자기 자신과 싸우는, 도덕의 잣대로 평가할 수 없는 위수정 소설의 여성들"(황종연 심사위원)이 등장한다. 이들은 유부남과 바람을 피우고, 젊은 피아니스트를 욕망한다. 조건 만남이나 성적 노출 등 자기 몸을 수단으로 삼는 일에 거리낌이 없다. 위 작가는 "위악이라는 말을 들을 때마다 '문학이 언제부터 이렇게 순했지'라는 생각이 든다"며 "문학은 지금의 시스템과 윤리, 도덕을 가장 먼 곳에서 바라보며 질문을 던지는 것"이라고 했다. 그는 "내가 아는 문학은 우아하거나 고귀한 삶을 보여주는 것만은 아니다"고 힘주어 말했다.

전작에 이어 이번에도 중년과 노년의 인물이 곳곳에 배치됐다. 기존 한국 문학에서 소외됐던 연령대다. 젊은 세대가 아닌 중년과 노년의 삶을 비추는 이유를 묻자 그는 "10대나 20~30대의 삶을 다룬 소설을 보고는 '왜 이 나이대에 대해 쓰나'라고 묻지 않지 않나"라고 먼저 반문했다. 이어 "삶의 절정을 지난 인물과 삶에 관심이 있다"는 묵직한 답이 돌아왔다. 그러면서 "중년과 노년에 특별히 관심을 두는 이유를 묻는 일이 사라졌으면 좋겠다"며 "그런 삶을 소설에서 다루는 것이 평범하게 받아들여졌으면 한다"고 말했다.

“문학, 나를 가장 사람답게 느끼게 한다”

제57회 한국일보문학상 수상자 위수정 소설가가 지난달 27일 서울 중구 한국일보사에서 진행된 인터뷰에서 소감을 밝히고 있다. 박시몬 기자

등단은 늦었지만 작가의 꿈을 키운 지는 오래됐다. 위 작가는 스무 살이 됐을 때부터 ‘문학하는 삶’을 소망했다. 그는 “만약 작가가 되지 못한다고 해도 계속 쓰고 읽는 것은 멈추지 못하겠구나”라고 일찌감치 예감했다. 올해 등단 8년 차에도 여전히 소설가라고 소개하는 일이 어색하다는 그는 "문학을 할 때 가장 사람답게 느껴진다"고 읽고 쓰는 이유를 밝혔다. 남들이 주목하지 않은 삶과 이야기도 그를 끌어당긴다. 그는 "선한 사람의 아름답고 따스한 이야기보다 쓸쓸하고 춥고 낯선, 사적인 이야기를 읽을 때 오히려 혼자가 아닌 기분을 느낀다"고 했다.

위 작가는 인터뷰 내내 수상이 실감나지 않는다고 했다. 한국일보문학상 본심 후보 선정 소식에도 "어차피 안 될 것"이라고 기대를 접었던 터였다. 위 작가는 "상을 받지 못해도 작가는 자기 작품의 최후의 변론인이 되어야 한다는데, 지금은 정말 받을 만한 글을 쓴 건지 모르겠다"면서도 "언젠가는 겉으로는 겸손해도 속으로는 '받을 만했지'라고 여기고 싶다"고 소망을 살짝 드러냈다. "나는 내가 계속 쓰기를 바란다"는 작가의 말대로라면 그의 소망은 이번에도 현실이 될 것이다.

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0